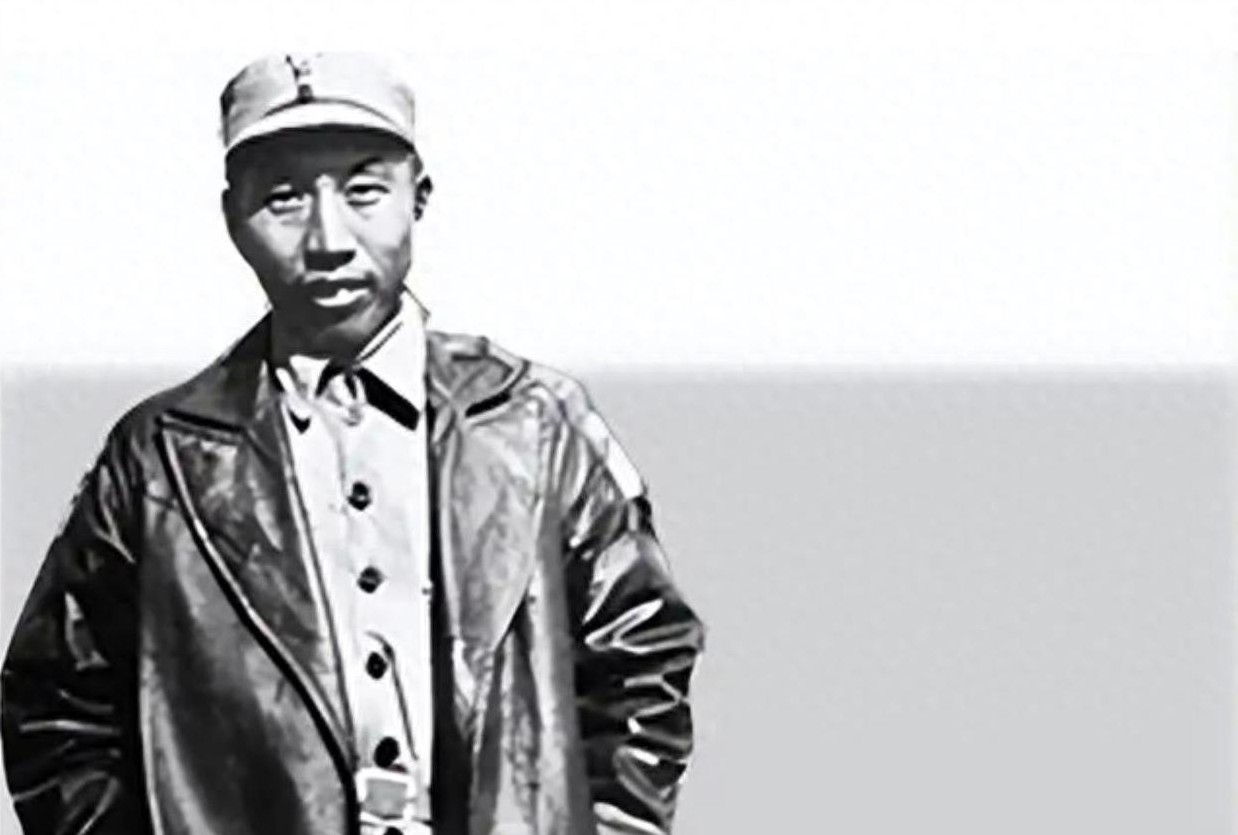

1949年10月,甘肃酒泉第一兵团驻地中,全军将士开始了进军新疆的政治动员。一位兵团军官慷慨激昂地说道:“进军新疆,大有可为!我们一定要为新疆各族人民多办事、办好事,不但要保卫边防、巩固治安,还要改造起义部队、建立新政权!最重要的是,我们要率领各族人民并肩战斗,大搞建设!”原来,这位军官是王震。

我军史上赫赫有名的第一兵团就是他一手创建起来的,又称“王震兵团”,凭借基础好、战斗力强的优势,在大西北诸多战役中立下了举世无双的战绩。就在举国欢庆建国伟业已定之际,鏖战大西北、平定青海的第一兵团,又一次踏上开拓新疆的旅程,在天寒地冻与漠原荒野中坚强挺进,创造了史无前例的进军记录。在战火中艰难成长起来的第一兵团,用无数将士的青春为守卫祖国边疆谱写了一曲伟大的壮歌。从开疆拓土到屯垦戍边,为何我军史上第一兵团才是西北军魂的缔造者,这其中又有多少令人荡气回肠的故事?一同来了解一下。一、被寄予厚望的兵团组建1948年11月1日,中央军委做出指示:“野战部队的序列,军以上设野战军和兵团两级。”根据我军当时的阵容,军委拟建立20个兵团,西北军预计组建的两个兵团被放在了序列首位。

1949年1月15日,中央军委正式将西北、中原、华东、东北地区的野战军依次改称为第一至第四野战军,不过,一野内部的兵团组建却没有完成。1月24日,彭德怀等人针对西北野战军的现状致电中央军委,因为晋绥部队尚未归来,部队阵容尚不充实,成立兵团只好暂缓。5月29日,一野根据部队发展以及作战需要,再度向中央军委发电请示:“西北地广人稀,交通运输、物资供给都多有限制,指挥作战单位不宜过多,预计将西北现有的6个军编为第一、二兵团。”之所以中央军委起初就将西北军的编号放在最前边,不单是这支队伍的骁勇善战,还有他们所处作战环境的艰难和恶劣,更重要的是,他们面对的是狡猾的西北悍匪,唯有真正的虎狼之师才能平定这浩瀚的大西北。

两个兵团中,最引人注目的还要数第一兵团,兵团司令员王震还有着“王胡子”之称,之前身为一野第2军军长兼政委。起初第一兵团计划由王震担任司令员,张子意担任政委,考虑到张子意长期脱离一线部队,大兵团作战指挥能力难免生疏,最后,中央军委决定由王震全权负责第一兵团,军政一肩挑。

6月17日,一野第一、二兵团正式成立,第一兵团在陕西关中户县地区进行整编,下辖3个军9个师,共计8.3万人。事实上,当年的大西北局势比我们想象中还要艰险许多,而此时的一野肩负的恰恰是解放大西北的重要使命,他们的对手不是别人,正是胡宗南部以及青宁二马,作战难度可想而知,而第一兵团也自然成为了冲在最前方的主力军。从那时起,一段属于第一兵团的西北军魂缔造历程缓缓拉开大幕。二、大西北的最后大鏖战第一兵团组建之际,陕中战役刚刚完结,我军挫败了胡宗南部以及青宁二马联合向西安的反扑,此后的胡宗南部退守扶郿地区,青宁二马则撤到更远的永寿、彬县、崔木镇地区,两股残敌彼此间变得更加孤立,而这恰恰是我军反攻的大好机会。眼看胡宗南部就在一野主力眼前,首长决心采用“钳马打胡”的策略,集中主力首先歼灭胡宗南残部。

当时,因为华北第十八、十九兵团的增员,一野阵容已达到40万人的规模,如此一来,我军在西北战场上长期的敌多我少局面得以扭转,也加速了决战胡马的进程。7月10日,第一兵团作为主攻兵团从渭河南岸沿西安至益门公路、秦岭北麓向西钳制敌人,自户县向周至、郿县攻击前进,策应渭河以北的部队作战。

一路上,第一兵团与第二兵团协同作战,扶郿战役大获全胜,堪称西北战场上规模空前的围歼战,一举奸敌4个军8个师,共计4.4万余人,而第一兵团就歼敌近2万人。如此一来,胡宗南想要继续抵抗的决心也被彻底粉碎,仅剩的残部也只能退入秦岭山区苟延残喘。随着胡宗南部主力的尽数被歼,一野将之前的“钳马打胡”战略改为“打马阻胡”,随即开始向陇东追歼青宁二马。眼看着胡宗南部的气数已尽,青宁二马内部也变得矛盾重重,自保之下,宁马撤向平凉以北,青马则撤向静宁,王震率领的第一兵团开始沿着宝鸡天水公路前进。7月26日,他们成功解放陇县,直逼陇东要隘固关镇。7月28日,第一兵团主力向扼守在固关镇的青马部队发起攻击,不多时,这股曾不可一世的西北悍匪就被打得溃不成军,固关战斗不但重挫了二马的锐气,还彻底切断了二马之间的联系。此后的第一兵团一路西进,清水、张家川相继被解放,随着国民党119师247师骑兵团以及退守在武山、天水的其他武装的先后起义,陇东追击战役大获全胜。

此时的战事已是一片大好,需要继续歼灭的是退守兰州的青马,第一兵团和其他一野部队联合作战,20几天后便迎来了兰州大捷。就在一野上下群情振奋之际,王震率领第一兵团主力向甘肃临夏出发,解放循化县城后,随即挥师青海西宁,誓将青马残部一网打尽。三、青海的顺利解放随着第一兵团踏上解放青海的征程,这支我军史上第一兵团也迎来了高光时刻,在荒凉的大西北,他们用顽强的意志创造着一个又一个奇迹。当时,遭受兰州战败的青马,尚有2万多人的残余势力,沿着甘青公路向西逃窜,一野继续采用各个兵团之间协同作战的战略,第一兵团主力奉命从甘肃永靖渡黄河。

8月23日,第一兵团第1军抵达永靖县,准备在莲花渡口北渡黄河,先前的渡口设有铁索桥、木船,可在敌军溃逃之后,基本的渡河设施悉数被毁,可这根本难不倒第一兵团的将士们。当时的第1军军长贺炳炎、政委廖汉生开始动员各方力量,一方面,全军工兵想方设法架设浮桥,另一方面,政治部动员群众,大量征集羊皮筏、牛皮筏等渡河工具。湍急的河水使得浮桥的架设工作无法取得成功,为了争取时间,贺炳炎决定利用皮筏和木排强渡黄河。8月28日拂晓,第1军开始渡河,先头部队秘密渡河成功后,敌军设伏在河北岸的两个连的兵力被歼灭,大部队随即开始渡河。直到9月2日,第1军整整3万多人、2000多匹骡马,还有大量的火炮等等武器装备都被顺利运到黄河对岸。

这一次的第1军再度发扬我军当年长征时的强渡乌江精神,仅靠着最原始的渡河工具,群策群力顺利渡过天险,全程竟无一人一马遭到损伤,这在解放战争中是极为罕见的。成功渡过黄河之后,第1军乘胜追击,率先派出由600多名侦察骑兵组成的精锐部队星夜疾驰,于9月3日占领乐家湾飞机场,9月5日正式解放西宁。此时,青马悍匪已经大势已去,敌酋马步芳等人乘飞机逃走,其余残敌,一部分携枪带马还乡,一部分则留在当地四处流窜。因为这一股余毒势力的存在,西宁市以及青海省的各个机关、企业、银行、仓库都遭到了一定程度的破坏,再加上国民党反动派以及马步芳特务匪帮的反动宣传,所到之处都人人惶惶。当第一兵团第1军进驻西宁之际,不少残敌纷纷倒戈,出于迅速安定地方局势的考量,中央军委指令第1军迅速成立军事管制委员会,混乱的社会局面很快得到控制,此时的第一兵团已经担负起安定边疆的使命。

9月9日,王震来到西宁主持召开师以上干部会议,宣布了一野前委会议决定。其一,第1军驻留青海,彻底肃清马步芳残敌,摧毁当地的反动统治以及建立新青海。其二,第一兵团带领第2军继续北上,挺进河西走廊。后来,第1军脱离第一兵团建制,由一野直接领导,而第一兵团的传奇依旧在继续,王震带领将士们又一次踏上开疆拓土的征程。四、进军新疆开启新纪元早在当年3月份召开的七届二中全会上,王震就曾主动表明心意,声称自己愿意率部下打到任何一处边疆,无论是青海还是新疆,哪怕是西康、西藏都可以。主席面对我军这样一位有担当又敢于开拓的将领,不由地赞赏有加,自然也将他的雄心壮志记在心上,仔细想来,在我军即将迎来大获全胜之际,多少将士翘首期盼过上安稳日子,有如王震这般将依旧将边疆安宁放在第一位的将领,实属难得。

9月中旬,为了防止残敌退守新疆还会带来后患,也为了不给对方喘息的机会,一野迅速对甘肃河西发起战斗。其中,王震率领第一兵团主力由西宁北进,翻越了海拔4000多米的祁连山,以异于常人的毅力冒着严寒挺进甘肃北部。眼看着河西走廊的异域风情,王震还曾满怀豪情地赋诗一首:“白云罩祁连,乌云盖山巅。草原秋风狂,凯歌进新疆。”9月25日,新疆国民党当局眼看大势已去而选择和平起义,发出起义通电,我军军委决定一野部队尽快进疆,接管边防以及改编起义的部队。此后,王震率部抵达酒泉,又攻占了嘉峪关外的玉门,接管玉门油矿,直达安西、敦煌,此时,新疆的大门就摆在第一兵团眼前。

10月6日,一野司令员彭德怀来到酒泉出席第一兵团党委扩大会议,与王震主持拟定进军新疆的方案,首先由先遣支队开进迪化市并接管市区防务,一方面由第2军直达南疆,分头接管当地防务,另一方面由第6军快速开进哈密、吐鲁番、奇台等北疆、东疆重镇以及迪化市。进军方案确定好后,第一兵团立马展开政治动员以及各项物资准备,也就有了开篇提到的场景,浩浩荡荡的准备工作也得以顺利展开。当时,苏联民航派来了40架运输机还有各地抽调来的720辆汽车担任运输任务,除此之外,还有几十辆商车、4400余匹骆驼协助运输,各类军用物资准备齐备,保证全军将士每人都可以携带4天熟粮以及5天的生粮。10月8日,第一兵团正式向新疆开赴,而这其中,行军最为艰难的就要数第2军,也是因为第2军接管的部署位置最远,道路行进也最艰难。因为仅仅分配到400余辆运输汽车,其中大部分还都是国民党遗留下来的陈旧车子,往返倒运途中损坏严重,抵达哈密后,眼看依靠汽车难以完成运兵任务,从焉耆之后,第2军全部改为徒步行军。

要说第2军不愧是王震亲手带出来的老部队,吃苦耐劳还能走远路,哪怕在条件极为恶劣的高原上,他们还在创造着行军奇迹,在这其中,最感人的还要数5师15团在穿越“死亡之海”的艰难历程。就在5师刚刚抵达阿克苏后,得知国民党特务以及民族分裂分子正在策划和田武装叛乱,师长随即下令15团进军和田、平定叛乱、稳定局势。接到指令的15团有3条通往和田的路线,其中,最近的一条全程700多公里,途中要横穿塔克拉玛干大沙漠,也就是当地人口中“进得去、出不来的死亡之海”。

立志使命必达的我军将士早已热血沸腾,大家唯一的心愿就是早日解放和田,就算是真的死亡之海,他们也要闯上一闯。12月3日,15团团长蒋玉和、政治处主任刘月率领小分队坐上全团唯一一辆汽车前往和田,第二天,当阿克苏各族群众得知15团将士即将徒步穿越沙漠前往和田,纷纷筹措物资,其中有300多峰骆驼、200多匹马、100多顶帐篷,还组织200多位民工将大量的物资跟随大部队护送到里克胡塔库,之后不少当地的老猎人还在争先恐后地报名做我军向导。12月5日,15团政委黄诚以及副团长贡子云率领1800多名战士从阿克苏浩浩荡荡启程,直到8日,正式进入塔克拉玛干大沙漠,开始向和田方向挺进。

那一年的冬天寒风刺骨,行军第3天之际,在缺水断炊的情况下,战士们甚至将马尿拿来湿润干裂的嘴唇,每每到了露营地便四处寻找水源,晚上遭遇席卷而来的飞沙走石,帐篷瞬间就会被刮得无影无踪。12月15日,15团再度遭遇沙漠风暴,就连常年生活在沙漠中的骆驼都卧在地上哀吼不已,跟别提四处惊跑的马和毛驴。即便如此,战士们依旧手挽着手在风暴中顽强挺进,直到黄昏之际,他们终于顶着狂风来到了两座大沙包下,迎接他们的是170多人组成的和田人民代表,这些代表深入沙漠三四百里前来接应,还为15团带来了最珍贵的补给,全军将士顿时士气大振。12月17日,当15团行进到距离和田还有200公里的西尔库勒之际,团长蒋玉和发来急电,和田当地的反动组织准备再度造反,蒋玉和指示大部队加速前进。面对十万火急的军情,政委黄诚立即集中40多匹马组成了一支加强排,并亲自带队奔赴斯马瓦提,随后令作战参谋高焕昌继续带队向和田疾驰。

20日,加强排抵达和田,22日,15团大部队也顺利进入和田古城,当地民众夹道欢迎,而暗藏在城中的反革命分子以及民族分裂分子也没有了以往的嚣张气焰。整整18天的艰难历程,第一兵团的将士们用双脚走过了790公里的“死亡之海”,而他们也带来了新疆人民最渴望的和平和希望。12月25日,一野司令员彭德怀发来贺电:“你们进驻和田,在天寒地冻间前行,不惜风餐露宿,缔造了我军史无前例的进军记录,特此向我艰苦奋斗的光荣战士们致敬!”源于第一兵团进驻新疆,这一区域的历史也发生了改写,进入了全新的大纪元,当地民众得以安居乐业,而这一次的他们,不再孤苦伶仃甚至备受欺凌,那是因为,他们的身后有我军第一兵团的坚强守护。五、七十余载的边疆守护在王震去往新疆以前,主席曾在西柏坡对他有过一番嘱托:“新疆比你过去经营的南泥湾要大一万多倍……左宗棠曾留下过诗句:‘新栽杨柳三千里,引得春风渡玉关’,你到了那里之后,要能超过他,把我们的新疆建设成美丽富饶的新家园才好呀!”

主席如此教诲让王震深知肩上的使命有多重,那个时候,我军几乎倾其所有保证着新疆军区的日常补给,要知道,百业凋零的新疆,当地情况根本无力承担10万大军的粮饷开销,军区每月都要派飞机到北京运送银元,买来粮食补充供养。源于新疆特殊的地理位置,内地调运补给极为困难,从苏联进口粮食也要面临经费难题,源于此,就在第一兵团抵达和田后,中央军委正式动员新疆驻军开展大生产运动,从根本上解决粮饷问题。

毫不夸张地说,王震当年带领全体将士们,有如建立一个全新国家一般改变着新疆的旧面貌,他们要开荒、搞生产,还要兴修水利,自给自足只是一个起点,让新疆重现富饶才是我军驻守在此的使命。说起屯田戍边,这项政治举措并不是我军先例,历朝历代为了维护国家统一、促进边疆发展都会这样做,王震自然明白借鉴古人的道理。可当他认真分析新疆局势后发现,历史上每每出现的屯垦总是无法摆脱“一代而终”的结局,源于此,他在1950年1月提出自己的全新见解。“在新疆驻军条件下,军队生产事业是千秋功业,是子子孙孙的建国事业!”

在此基础上,他提出了新的屯垦戍边方式,将驻军转变为从事作战以及生产建设双重职能的新型部队。1950年1月21日,新疆军区发出命令,号召全体将士参与到劳动生产中,计划发动11万人来到开垦种地的农业生产战线中去,第一年就要开荒种地4万公顷,从那之后,无数手握钢枪的战士们拿起了农具,在祖国的边疆以自力更生的方式守护着一方安定。那一年,第一兵团第2军向塔克拉玛干大沙漠进发,拟定了种地13000多公顷的计划,第6军则向准噶尔大戈壁进军,计划开荒8000多公顷,第5军则计划在伊犁、塔尔、乌苏一带开垦3300多公顷,就连当年率部起义的陶峙岳将军都带领着第22兵团拟定了种地13000多公顷的任务。短短一年时间里,全体新疆驻军有70%的人员加入农垦队伍中,王震带领全军迈出了屯垦戍边最艰难的一步,当年,驻疆部队官兵开荒85万亩,基本实现了粮食自给,油料全部自足。

12月,第一兵团番号撤销,可新疆军区的部队编制却被整建制保留了下来,直到1952年底后,按照我党的战略部署,新疆军区以代司令员王震、代政委王恩茂的名义发布指令,新疆人民解放军整编为国防部队和生产部队,编为生产部队的恰恰是当年的第一兵团以及陶峙岳带领的第22兵团。荒野之上,这支永不知疲惫的正义之师从此深深扎根于此,正如王震在初入新疆时对陶峙岳说的那样:“陶司令率部起义,走向光明真的是功盖天山!我王震是个粗人,早就在北京中南海和主席、总理放出大话,我要让新疆变成第二个南泥湾,可这光靠我王胡子一个人可不成,陶司令一定要助我一臂之力啊!”

就这样,在屯垦戍边最艰难的那段岁月里,两位将领也同普通士兵一起,肩负纤绳、拉爬犁、运石头、修公路、挖河渠,从无到有将新疆建设成心中的模样。巍巍天山,至今为止七十余载,西北军魂从未离开,那里终究成为了无数将士魂牵梦萦、至死不渝的第二故乡!对于如今的人们而言,新疆生产建设兵团总是一个陌生且神秘的名词,名曰“兵团”,如今却早已不在军队编制。那里的人们不穿军装、不拿军饷、不要国家和人民负担,风风雨雨七十余载,他们一直在默默地屯垦戍边、守土保疆,维护了祖国一方水土半个多世纪的安宁。

历史终归在慢慢远去,曾见证过第一兵团辉煌的人们也都纷纷离开了,可这段历史依旧闪耀着光芒。遥远的边疆,曾有一群不知疲惫的人们,他们怀揣热忱朝着风雪走去,九死一生终无悔,只为锻造不朽的西北军魂……