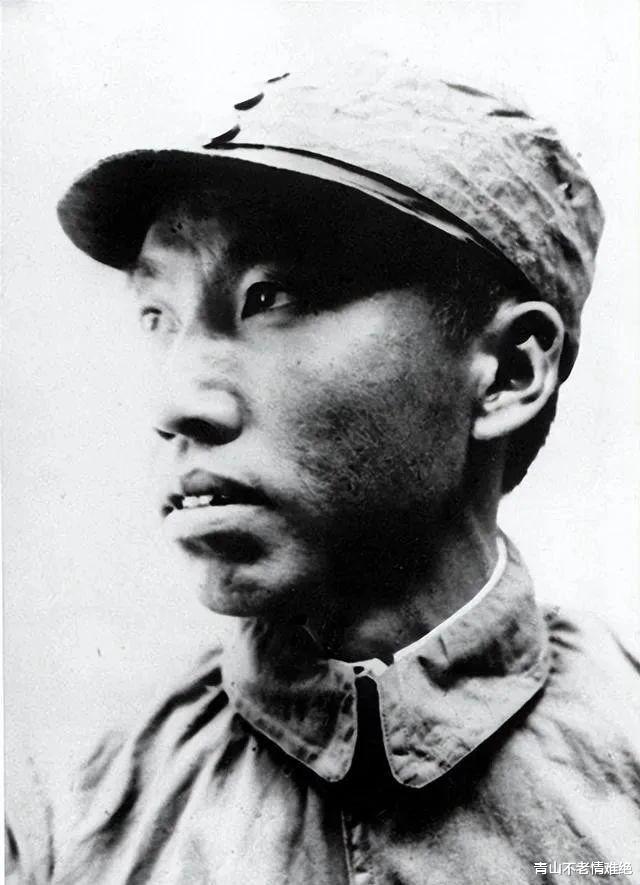

1942年5月,太行山,八路军总部正面临日军铁壁合围的生死关头。而此时,一位仅37岁的将军站了出来,他便是左权——八路军副总参谋长。他用生命为总部的撤退掩护,带领一支英勇的队伍与日军死拼到底。

左权,那个在战斗中举起钢枪、用鲜血铺就抗日之路的英雄,最终在这片被血染红的太行山脉倒下了。

左权,这个名字承载了中华民族一段血与火的历史,也承载了中国共产党领导下的人民军队从一无所有到百折不挠的历史变迁。

他的故事,始于一个贫寒的农家,生于河北的一个小山村。年轻的左权并未过上温饱安逸的生活,而是在战火纷飞的岁月里找到了自己的人生方向。左权的成长,恰似那个时代的缩影,充满了矛盾和变迁。

1926年,左权以革命志士的身份加入了中国共产党。经过在工农红军中的锤炼,左权展现出了他卓越的军事才干。

1927年,左权随红军参加了秋收起义,并在战斗中表现突出。那时,他并没有得到太多的殊荣,但通过与敌人长期对抗,他的指挥能力、战术眼光得到了锻炼。

1937年,抗日战争爆发,左权作为中共中央领导的红军将领,被派往八路军担任副总参谋长。这一转折,标志着左权走向历史的舞台。

他逐步参与到了抗战的战略布局中。太行山作为抗日根据地,成为了他的指挥重地。无论是组织游击战还是协同各路战斗,左权在太行山深处打下了坚实的基础,也为抗战的胜利铺平了道路。

左权的军事理念以“灵活机动、深刻打击”为特点,尤其重视游击战术的运用。

太行山复杂的地形和险峻的山区环境,为八路军提供了天然的庇护,而左权则充分发挥了这一优势,指挥八路军的游击队深入敌后,扰乱日军的后勤补给线,切断敌人对各个据点的支持。

这些战术,为八路军积累了丰富的战斗经验,也为中国共产党在抗日战场上的声誉打下了基础。

铁壁合围的太行山1942年5月,太行山地区的抗日战局异常复杂,八路军的行踪被敌人逐渐掌握。日军派出精锐部队,发起了对太行山根据地的全面围剿。

时任八路军副总参谋长的左权,深知此战的严重性,他明确认识到如果此时八路军总部被敌人围困,整个抗日战局的形势可能会发生根本性变化,甚至可能使整个抗日根据地遭受毁灭性打击。

日军在该地区的围剿策略迅速收紧,目标直指八路军总部。此时,左权必须做出一个艰难的决定:保全总部的撤退,仍需留下一部分部队吸引敌军,确保总指挥部的安全撤离。这一决定对左权来说,既是责任也是牺牲。

1942年5月的这场战斗,日军以15000多人的精锐部队,对八路军总部所在的麻田镇展开了铁壁合围。

八路军总部坐落于太行山中,依托险峻的山脉,这片区域的地势并非一开始就能完全压制敌人。然而,在敌人逐步逼近时,左权将军毫不退缩,他指挥着各路游击队,将日军一线一线逼退,延缓了围剿的进程。

在这个关键时刻,左权不仅亲自指挥,还多次深入一线与战士并肩作战,堪称“战地指挥官”的典范。

在这场战争中,左权的战术和指挥显得尤为关键。通过不断派遣侦查员探测敌军动向,并调动已有力量实施打击,八路军成功拖延了敌人的围剿进程。然而,随着战斗的持续,八路军的补给逐渐告急,战士们的体力也达到极限。

尽管敌军的兵力不断增加,左权和他的队伍却始终坚持不懈。在一个绝望的夜晚,敌人的火力网几乎将八路军的阵地压倒,但左权并未退却,他带领队伍向敌人发起了强力反击。

为了保护大部队撤退,他亲自上阵与敌人进行拼死对抗,最后,身中数弹的他倒在了战场上。

他最后的英勇牺牲,令八路军的撤退得以顺利进行,敌军的围剿并未取得完全的胜利。左权以自己的生命换取了时间,为八路军的继续抗战提供了有力保障。

左权将军的牺牲,不仅是对中国抗战历史的巨大损失,也为后来的中国人民军队树立了不朽的榜样。左权的死讯传到八路军总部时,全军上下无不震动,许多战士痛心不已,但他们也知道,左权的牺牲并不是终结,而是精神的延续。

左权将军的牺牲,为八路军后来的反击打下了基础。在太行山地区的战斗中,左权的英勇抗敌,让整个八路军从战术上得到了极大的启发。

即使在最困难的时刻,战士们依然坚持按照左权的指挥思想进行战斗。左权的牺牲成为一种信念,激励着每一位战士在抗日的道路上义无反顾地前行。

1945年,抗日战争胜利的消息传来,八路军的战士们无一不为左权将军的牺牲而深感痛惜。然而,正是左权为保护战友、保护民族所付出的生命,使得中国人民得以在最危急的时刻保全力量,最终走向了抗战胜利的彼岸。

左权将军的牺牲,给中国共产党及其领导下的人民军队带来了深远的影响。至今,在太行山地区,左权的事迹依然被一代又一代的人们铭记。

许多参战的老兵,每当讲述那段历史时,都心怀敬畏,认为左权的精神是抗日战争胜利的关键之一。左权的英勇和牺牲,成为了中国人民抗击外侮、不屈不挠精神的象征。

今天,左权的名字依然铭刻在许多历史遗址和纪念馆中,成为中国革命历史中的一座丰碑。他的英雄事迹不仅传承在历史的长河中,也深深植根于每一个中国人心中,成为了无数人心中的英雄楷模和革命精神的象征。