开国中将刘忠的革命征程

1950年,在四川西康省的一个普通街道上,开国中将刘忠的警卫员李永海正在寻访将军母亲的下落。当他看到一位衣衫褴褛、手持破碗乞讨的老妇人时,习惯性地上前询问。谁知这位风尘仆仆的乞丐,竟是他苦寻多时的将军母亲。这位为革命事业离家23年的开国将领,在得知母亲沦为乞丐的消息后,泪洒重逢现场,跪地痛哭。这是一个令人唏嘘的家国情怀故事:为了民族解放,年轻的刘忠毅然投身革命;为了保家卫国,他出生入死、战功赫赫;可当盼望已久的和平年代来临,英雄将军终于找到至亲至爱的母亲时,却发现她正在街头乞讨度日。这是时代的悲欢,也是革命者的无奈与感伤。

战火中崛起的民族英雄

1906年,刘忠出生在福建上杭一个贫苦农民家庭。那时的他名叫刘永灿,为了补贴家用,年幼的刘忠就在当地窑厂做起了泥瓦匠。

在那个年代,地主阶级的压迫无处不在。刘忠一家辛苦挣来的钱根本不够维持生计,偶尔有顿肉也会被地主抢走。

家中母亲只能上山采摘野菜充饥,一家人过着食不果腹的生活。每到农历新年,地主更是变本加厉地逼债,让穷苦百姓连过年都成了一种煎熬。

1927年,全国大革命的烽火点燃。刘忠认定只有革命才能改变贫苦大众的命运,便毅然加入了当地农民组织,参与革命起义。

得到母亲的支持后,刘忠更加坚定了革命的信念。在起义过程中,他深入了解了中国共产党的理念和宗旨,被党的为民思想所打动。

1929年,刘忠正式加入中国共产党,成为一名红军战士。当时国民党背叛革命,对我党发起了疯狂的围剿,第五次反围剿的失败让红军面临生死抉择。

为了突破重围,中央红军开始了举世闻名的长征。作为闽西子弟兵的刘忠,与红二师政委刘亚楼、红二师四团政委杨成武一起,在军史上写下了光辉的一页。

在长征开始前,刘忠被任命为红一军团侦察科长,这个重要的岗位让他深感压力。作为红军的"千里眼"和"顺风耳",他必须掌握敌情,为全军提供准确的情报。

1934年10月,红军长征正式开始。在刘忠的出色侦查工作下,红军仅用一个多月就突破了敌人的三道防线,攻占了道县。

在湘江战役中,刘忠带领侦察部队深入敌占区,为红二师顺利渡江提供了重要情报支持。在他的帮助下,红军一军团和三军团的精锐部队得以安全渡过湘江。

通过长征的考验,刘忠的军事才能得到了充分的展现。他带领侦察部队先后突破了敌人的四道封锁线,在遵义战役、四渡赤水、通过大草地等重要战役中立下赫赫战功。

解放战争时期,刘忠指挥第62军在西南战场上连战连捷。他率部解放了雅安、康定、西昌等重要城市,为西康省的解放做出了重大贡献。

披肝沥胆铸就侦察传奇

红军长征前夕,军团司令部决定成立侦察科,刘忠临危受命担任科长一职。这个任命来得突然,对于从未专门从事过侦察工作的刘忠而言无异于一场重大考验。

军团首长看重的是刘忠担任过团政委和团长的丰富经验。上级的信任让刘忠深感重任在肩,他立即投入到侦察工作的学习中。

作为红军的"千里眼"和"顺风耳",侦察科的职责可谓千钧一发。他们不仅要侦查敌情、整理情报,还要指挥军团的侦察部队,必要时甚至要掩护红军主力的行动。

当时的条件异常艰苦,侦查装备十分有限。面对凶恶狡诈的敌人,侦查工作的难度和危险系数都大大增加。

刘忠从最基础的工作做起,认真钻研侦查技术。他写出的第一份敌情通报稿子虽然不够完善,却得到了左参谋长的悉心指导。

左参谋长用红笔在稿子上做了大量修改和标注。刘忠把这份修改后的稿子当作学习范本,反复揣摩和练习。

经过一段时间的刻苦钻研,刘忠的业务能力突飞猛进。他写的敌情综合通报越来越专业,几乎不需要参谋长修改。

1934年10月,红军长征正式打响。刘忠带领侦察部队走在大军前列,为部队的行军决策提供重要情报支持。

到11月中旬,在刘忠提供的准确情报指引下,红军顺利突破了敌人的第三道防线。随后,部队以惊人的速度攻占了道县。

湘江战役中,刘忠率领侦察队深入虎穴。他们冒着生命危险,为红二师探明了敌人的部署和地形情况。

在这份情报的帮助下,红二师师长陈光和政委刘亚楼指挥部队,出其不意地突破了敌人的封锁线。红军主力顺利渡过湘江,保存了宝贵的革命力量。

长征途中,刘忠的侦察工作为红军立下了汗马功劳。他带领侦察部队先后突破四道封锁线,在遵义城、乌江、赤水河等重要战役中发挥了关键作用。

穿越茫茫大草地时,侦察队员们顶着饥寒,为大军找寻安全通道。刘忠率队探路的出色表现,赢得了中央首长的高度赞扬。

刘伯承元帅更是对刘忠的贡献给予了充分肯定。他认为刘忠的侦察工作功不可没,为红军的胜利提供了有力保障。

从一名初出茅庐的侦察科长,到成为红军的侦察尖兵,刘忠用实际行动证明了自己的能力。他带领的侦察队,成为了红军长征路上一支不可或缺的重要力量。

将军寻母终见痛哭重逢

1949年,硝烟散尽,山河一统。刘忠将军在西康省担任军区司令员期间,终于有机会寻找阔别二十余载的母亲。

新中国成立后,刘忠将军立即委派警卫员李永海赶赴福建上杭县才溪乡打探母亲的消息。从西康省到福建上杭,路途遥远,山高水长。

李永海带着将军的嘱托,风尘仆仆地赶到了才溪乡。他走街串巷,向当地百姓打听刘忠将军家人的下落。

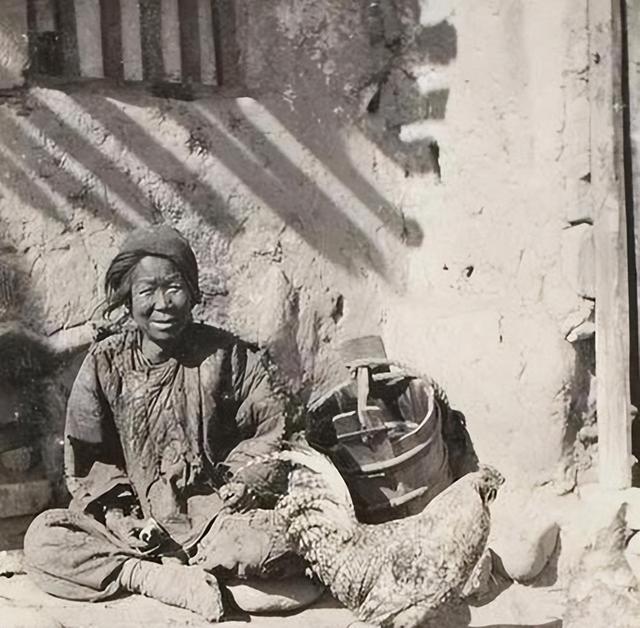

在一个普通的日子里,李永海在街头遇到了一位白发苍苍的老妇人。这位老人衣衫褴褛,佝偻着身躯,手里拿着一个破旧的碗在街头乞讨。

出于对老人的同情,李永海上前帮助这位乞讨的老人。闲聊间,他顺口询问起有关将军母亲的事情。

命运的安排往往令人难以置信,这位衣衫褴褛的老人听完李永海的描述后,眼泪夺眶而出。她就是刘忠将军日夜思念的母亲。

李永海立即将这个消息传回给刘忠将军。得知母亲下落的刘忠将军,立刻安排人将母亲接到自己身边。

多年未见的母子重逢在西康省。当看到昔日慈爱的母亲如今沦为街头乞丐,将军再也无法保持镇定。

英雄将军在母亲面前跪倒在地,泪水布满了满是沧桑的脸庞。他向母亲诉说着这些年未能尽孝的愧疚。

母子俩相拥而泣,二十多年的分离之痛在这一刻尽情宣泄。曾经年轻的儿子已是两鬓斑白,而慈祥的母亲也已是满头白发。

刘忠将军多次请求母亲留在身边,以便日后能够好好照顾。但老人家看到儿子日理万机,公务繁忙,深感自己会给儿子增添负担。

母亲以不习惯城市生活为由,坚持要回到家乡。面对母亲的执意要求,刘忠将军只得妥协,但安排了专人照料母亲的生活。

每个月,刘忠将军都会按时给母亲寄去生活费。他还特意嘱托乡亲们要多多关照老人,弥补自己不能在母亲身边尽孝的遗憾。

这对饱经沧桑的母子,命运给了他们重逢的机会,却又不得不再次分离。革命战士的责任与儿子的孝道,在刘忠将军身上始终是一道难解的题。

母子分离的日子里,刘忠将军时常派人去探望母亲,询问老人的身体状况。直到1963年,年迈的母亲因病离世,这段刻骨铭心的母子情缘才画上了句点。

将星陨落万古英魂永存

1963年深秋,刘忠将军正在西康省处理军务,一封家信传来了母亲病逝的噩耗。公务缠身的将军未能赶回家乡送别母亲最后一程。

站在办公室的窗前,刘忠将军遥望着家乡的方向,深深地鞠了三个躬。这一拜,是对母亲养育之恩的感恩;这一拜,是对未能尽孝的忏悔;这一拜,是对天伦永别的告别。

母亲的离世让刘忠将军倍感愧疚,他将这份遗憾深深埋在心底。从此每年清明节和母亲的忌日,他都会带着家人前往母亲的墓园祭拜。

在墓前,这位威名赫赫的将军会像个孩子般,向母亲倾诉近期发生的事情。有时是军中的大事,有时是家里的琐事,仿佛母亲就在身边聆听。

刘忠将军退休后,更是将祭拜母亲的活动视为生命中最重要的事情。无论天气如何,他都会准时出现在母亲的墓前。

在墓园里,将军常常驻足良久。他细心地为母亲整理墓碑前的杂草,擦拭碑面的灰尘,摆放新鲜的花朵。

年复一年,刘忠将军坚持着这份特殊的约定。即便年事已高,行动不便,他依然坚持亲自前往祭拜。

随着岁月流逝,刘忠将军的身体状况逐渐衰退。但每当谈起母亲,他的眼神依然闪烁着不灭的光芒。

2002年,已是九十多岁高龄的刘忠将军,因病情加重无法继续前往墓园。这是他第一次也是最后一次缺席了母亲的扫墓活动。

同年,这位为共和国立下赫赫战功的开国中将,带着对母亲永远的思念离开了人世。这位用生命践行着"忠"字的将军,终于在天国与日思夜想的母亲重逢。

刘忠将军的一生,是一部可歌可泣的革命史诗。他为国家的解放事业贡献了毕生精力,却未能好好照顾自己的母亲。

后人在整理将军的遗物时,发现了一本记录祭奠母亲活动的日记本。这本已经发黄的日记本里,记载着将军每次祭扫时的感悟和思念。

将军的故事在军史馆里永远流传,他的赫赫战功被后人传颂。但在亲情面前,这位铁血将军却始终带着深深的遗憾。

刘忠将军的故事告诉我们,革命固然伟大,但亲情同样珍贵。将军用毕生精力守护了国家的安宁,却无法陪伴在母亲身边。

今天,当我们站在和平年代回望这段历史,更能体会到革命将领们为国家和民族作出的巨大牺牲。他们不仅是战场上的英雄,更是为了理想信念放弃小家,守护大家的时代楷模。