本文声明:本文为短篇小说,内容纯属虚构,请理性观看

1.

在我们朱陈村,有两兄弟的故事,至今还时常被人提起。哥哥叫陈汝豪,弟弟叫陈汝英。这两个名字,是他们老爷爷给取的,出自"天子重英豪,文章教尔曹"这句诗。

那时候,他们家还是地主,老爷子是个读书人,总想着让孙子们也能继承家学,将来能考取功名。他给两个孙子取这样的名字,就是希望他们能够成为栋梁之才。

陈家的老宅子在村子东头,是一座青砖大院。院子里种着几棵香椿树,树下有一口青石井。每到夏天,香椿飘香,老爷子就会搬个竹椅在树下纳凉,教两个孙子读书认字。

那时候的陈汝豪和陈汝英还小,一个七岁,一个五岁。兄弟俩穿着蓝布棉袄,在老爷子膝下读书。老爷子最爱考他们"天子重英豪"这句诗,每次两个孩子都会异口同声地背诵出来。

可是世事难料,时代的巨轮滚滚向前。从清朝到民国,再到新中国成立,科举制度成为了历史,读书人的地位也发生了天翻地覆的变化。陈家的日子也一天不如一天。

最让人唏嘘的是陈汝豪的婚事。在那个年代,地主成份成了他身上永远的烙印。村里的姑娘家都不敢跟他来往,就连媒婆也不愿意给他说亲。就这样,陈汝豪成了一个光棍。

反观弟弟陈汝英,他很快就看清了形势。在那个特殊的年代,他主动和哥哥划清界限,参加了文革会的民兵。这一划清界限,兄弟俩的命运就走上了截然不同的道路。

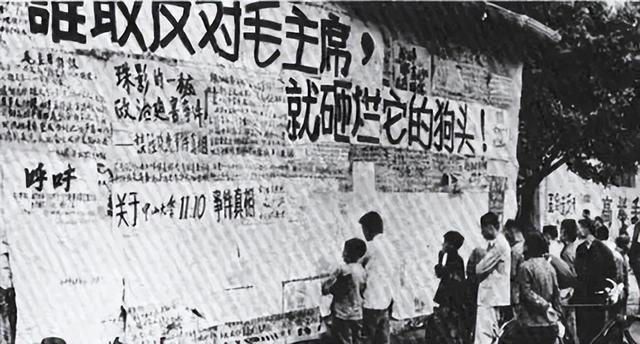

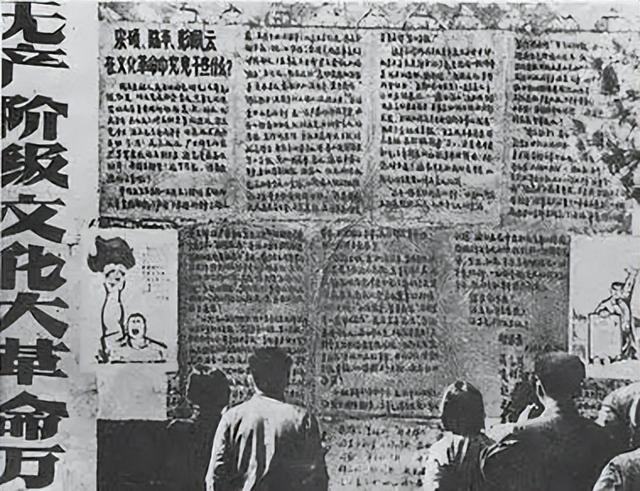

说来也是命运弄人。那时候村里要张贴大字报,可是写大字报需要会写毛笔字。万山红遍派的人翻来覆去找,竟然找不到一个能写得像样的。

这时候,陈汝英站了出来。他说:"我小时候跟着爷爷学过毛笔字。"

这一下可让万山红遍派的人喜出望外。他们立即让陈汝英试写了几个字,只见他提笔就写,字迹端正有力,一看就是从小练过的。

就这样,陈汝英成了文革会的文书,专门负责写标语和大字报。他的工作地点就在村委会的院子里,每天坐在一张木桌前,蘸着墨水写大字报。

而他的哥哥陈汝豪,却成了高台上的常客。每个月都要被拉上去批斗,高举着双手,嘴里喊着:"打倒地主崽子陈汝豪!"

在台下写记录的正是他的亲弟弟陈汝英。只见陈汝英低着头,手里握着笔,一笔一画地记录着:"地主崽子陈汝豪,多年来剥削农民,为特务办事......"

那些日子里,陈汝豪总是穿着一件破旧的蓝布褂子,站在高台上。夏天的太阳毒辣辣地晒着,冬天的寒风呼呼地刮着。而他的弟弟陈汝英,却坐在下面的桌子前,穿着一件干净的灰布衣服,写着他哥哥的"罪行"。

每当这时,村里的老人们都会暗暗叹息。谁能想到,当年在树下一起读书的两兄弟,如今会变成这样?那句"天子重英豪"的诗句,仿佛成了一个莫大的讽刺。

陈汝豪从来不为自己辩解,也不埋怨弟弟。他只是默默地承受着一切,任由人们往他身上扔石头,吐唾沫。有时候,当他被押下高台的时候,会不经意地看一眼坐在桌前的弟弟,但很快就会移开目光。

而陈汝英似乎已经完全忘记了兄弟情分。他写大字报的时候特别起劲,字迹工整有力,仿佛在写的不是自己的亲哥哥,而是一个素不相识的仇人。

村里人私下议论:"你看这陈汝英,为了自保,连亲哥哥都不认了。"也有人说:"这年头,谁还敢认地主的亲戚?他这是明智之举啊!"

就这样,在那个特殊的年代里,一对亲兄弟,一个成了批斗对象,一个成了文革会的骨干。他们虽然生在同一个屋檐下,却走上了完全不同的人生道路。

2.

转眼间,十年过去了。那段特殊的岁月终于结束,但它在人们心中留下的伤痕却难以抹去。

陈汝豪比实际年龄老了许多,头发花白,胡子拉碴,整个人佝偻着背,像是一下子老了二十岁。那些年的批斗和苦难,在他身上留下了无法磨灭的印记。他依然是个光棍,独自住在村东头的老屋里。

而他的弟弟陈汝英,却只是正常地老了十岁。或许是因为那些年过得顺遂,他看起来比哥哥年轻许多。如今,他已经成了村里的帐房先生,每天在村委会里忙着记账算账。

陈汝豪还是种着地,像个普通的老农民。每天天不亮就下地干活,日落才回家。村里人常能看到他弯着腰在地里忙活的身影,有时候还能听到他自言自语的声音。

日子就这样平静地过着,仿佛之前的那些往事都被时光冲淡了。但是在这平静的表面下,却藏着一个让人心酸的故事。

在那动荡的十年里,兄弟俩的母亲去世了。因为陈家的地主成分,老人家连入土为安都成了奢望。她的遗体被草草地埋在村外的一片荒树林里,连个像样的坟头都没有,更别说进祖坟地了。

这件事一直折磨着陈汝豪的心。作为长子,他觉得自己有责任让母亲入土为安,能够和父亲合葬在一起。可是那片荒地太大了,母亲的坟究竟在哪里,他也不知道。

一天,他从一个外村的老人那里听说了一个找坟的土办法:用马鞍子。据说马鞍子有灵性,如果驮在背上在坟地上爬,到了亲人的坟前,马鞍子就会自己掉下来。

陈汝豪将信将疑,但还是决定试一试。他从村里借来一个旧马鞍子,准备去那片荒地找母亲的坟。但是白天,那片地里经常有人干活,他不好意思当着人的面驮着马鞍子爬来爬去。

于是,他选择在月亮明亮的夜晚去找。每到月色好的晚上,村里人都能看到一个佝偻的身影,背着个马鞍子,在村外的荒地上慢慢地爬着。

有人觉得他是老糊涂了,也有人说他是在装神弄鬼。但陈汝豪不管这些,他就这样坚持着,一个月又一个月。

夜晚的荒地很安静,只有虫鸣声和风吹过杂草的沙沙声。陈汝豪就这样一步一步地爬着,嘴里念叨着:"娘啊,你在哪里啊?让儿子找到你吧......"

月光下,他的影子被拉得很长,那个马鞍子的轮廓显得格外怪异。有时候,夜风吹过,还能听到他压抑的啜泣声。

就这样过了大半年,在一个月色特别好的晚上,奇迹发生了。当陈汝豪走到荒地的一处低洼地时,背上的马鞍子突然掉了下来。他的心猛地跳了一下,赶紧跪在地上,用手刨起土来。

刨着刨着,他的手碰到了一块木板。那是当年给母亲做棺材用的木板!陈汝豪老泪纵横,跪在地上久久不能起来。

"娘,儿子终于找到你了......"他的声音哽咽着,在夜空中显得格外凄凉。

第二天一早,村里人就传开了:陈汝豪找到他娘的坟了!大家都说这是孝心感动天地,连马鞍子都帮他找到了亲娘的坟。

陈汝豪立即请来看日子的先生,选了个好日子。在村里人的帮助下,他把母亲的遗骨迁到了祖坟地,和父亲合葬在一起。

那天,他跪在新立的坟前,磕了三个响头。村里的老人们看着这一幕,都不禁落下泪来。他们说:"这陈汝豪,虽说是地主成分,可这孝心,却是实打实的啊!"

从此以后,每逢清明节,人们都能看到陈汝豪提着一篮子纸钱,独自一人去给父母上坟。有时候,他会在坟前坐很久,跟父母说说话,诉说这些年的苦楚。

这件事在村里传为佳话,人们都说陈汝豪是个大孝子。就连那些曾经批斗过他的人,看到他时也会不自觉地低下头,心里感到愧疚。

而他的弟弟陈汝英,对这件事却始终没有表态。他每天还是准时去村委会上班,仿佛这些事与他无关。但有人说,在陈汝豪找到母亲坟墓的那天晚上,看到陈汝英一个人在院子里抽了一夜的烟。

3.

日子一天天过去,陈汝英在村里的地位越来越稳固。他不仅是村里的大队会计,还成了红白喜事的账房先生。每天坐在村委会的办公室里,一副老花镜架在鼻梁上,手里拿着钢笔,在账本上写写画画。

村里人都说他有出息,穿着体面,说话做事也有分寸。每到谁家办事,都要请他去记账。他那一手漂亮的毛笔字,写起礼单来格外工整,连数字都写得漂漂亮亮的。

可是人们渐渐发现,这个看起来体面的账房先生,做起事来并不那么体面。他在村里有人去世的时候暗中做手脚,每次钱和账目都对不上,钱总是少几十,有一次竟然少了二百块钱。于是就有人怀疑是陈汝英偷了钱,这事虽然没人当面说破,但大家心里都清楚。

而他的哥哥陈汝豪,自从找到母亲的坟后,反倒在村里有了些声望。人们不再叫他"地主崽子",而是称他为"老实人"、"孝子"。虽然他依然过着清贫的日子,但至少得到了村里人的尊重。

这让人不禁感叹:三十年河东,三十年河西。当年那个被批斗的"地主崽子",如今成了村里人人称赞的孝子;而那个写大字报的"革命积极分子",却因为做假账成了人人唾骂的对象。

村里老一辈的人常在树下乘凉时议论这事。有一天,几个老头子又聊起来:

"你说这陈家兄弟俩,命运咋就这么个转法呢?"一个老头子叹息道。

"可不是嘛!"另一个接话道,"当年那个陈汝英写大字报的时候,一个字一个字写得多认真啊,现在倒好,成天在账本上做手脚。"

"要我说啊,这人心才是最难琢磨的。"第三个老头子插嘴道,"你看那个陈汝豪,成分不好,可这么多年一直老实巴交的,现在还找到了他娘的坟,这才是真性情啊!"

不过,村里人都是明白人,没有人会当面说什么。大家还是照常和陈汝英打交道,该请他记账的时候还是请他。只是私下里,对这对兄弟的评价已经完全颠倒过来了。

村里人都说:“要不说呢,现在都分不清好人坏人了,要不是陈汝豪粪筐不行,也早娶上媳妇了,没想到现在这么个作假账的陈汝英倒有了个有本事的儿子。”

“陈汝豪的粪筐”,这是一个谐音,意思就是陈汝豪的成分不好,成分是啥啊?粪筐才盛粪(成分)呢!

两兄弟平时也很少来往,连过年都不怎么走动。陈汝豪住在村东头的老屋里,陈汝英住在砖瓦房里,一个过着清贫的日子,一个过着体面的生活。

但是当村里统计低保户的时候,陈汝英还是把哥哥的名字报了上去。他心里清楚,这个孤苦伶仃的哥哥确实需要这份补助。而且,他心里也许还存着一份愧疚。

毕竟,在那个特殊的年代里,他没少给哥哥添堵。那些年,陈汝豪任凭人们往身上扔石头,吐唾沫,戴高帽子,却从来没有怨恨过弟弟。即使是弟弟在台下写他的"罪行"时,他也只是默默承受。

两个亲兄弟就这么各自过着各自的日子,平时日子里两兄弟也不经常说话,也不来往。但是村里统计低保人员的时候,陈汝英还是把自己哥哥陈汝豪的名字报上去了,一是响应政策,陈汝豪这么个孤寡老头理所当然是低保户,二是陈汝英还是心疼这个哥哥的,应该给哥哥一个低保户的名额。

自己年轻的时候没少给自己哥哥使绊子,可自己哥哥从来没有言语过,任凭砖头石子的往身上扔,任凭拳脚唾沫的往身上打,任凭报纸帽子往头上戴,任凭自己亲弟弟坐台子下面记着自己的罪行。

这份宽容,这份沉默,或许比任何责备都更让陈汝英感到愧疚。所以,当他有机会帮助哥哥的时候,他会悄悄地去做,虽然他们依然很少说话。

4.

转眼间陈汝英的儿子陈博也已经四十多岁了。在大城市里闯出了一番事业,成了一家大公司的副总。

每年过年,他都会回到朱陈村,看望父母和大伯。陈博先是回到父母家,给父母带来了不少礼物和钱。陈汝英看到儿子事业有成,心里满是自豪。他拍着儿子的肩膀说:"小博啊,你有出息,比你爹强多了。"

陈博笑着说:"爸,您别这么说。我能有今天,都是您和妈的功劳。"

安顿好父母后,陈博又拿出一份和给父母一模一样的礼物,准备去看望大伯陈汝豪。他每年都会这样做,从不曾忘记。

今年春节前夕,陈博又开着他那辆豪华轿车回到了村里。车子刚驶进村口,就引来了不少村民的注目。

陈博开车进村的时候,要经过村口的村委会广场,他远远就看见大伯陈汝豪正和几个老头子在那里晒太阳。陈汝豪穿着一件黑色的厚棉袄,坐在一个小马扎上,倚着墙打盹。阳光洒在他花白的头发上,显得格外苍老。

陈博下了车,走到几位老人跟前。他从口袋里掏出几支烟,挨个递给老人们,然后来到陈汝豪身边,轻声喊道:"大伯,大伯。"

陈汝豪慢慢睁开眼睛,看清是陈博后,脸上露出了慈祥的笑容。"小博回来了啊?"他的声音有些颤抖,但充满了欣慰。

陈汝豪看着眼前的侄子,心里感慨万千。这个侄子,是他在这个世上最亲的人了。他笑着说:"小博,今儿晌午跟着我吃饭吧,大伯家啥都有。"

陈博心里一阵酸楚。他知道大伯家里其实什么都没有,但老人家还是想尽地主之谊。他连忙说:"大伯,走,我今天回来了,咱去吃饺子去,去恁侄儿家吃饺子。"

陈汝豪摆摆手:"不不不,俺家里啥都有。"

旁边一个老头笑着说:"汝豪啊!别不知好歹啊,人家小博叫你去吃饭呢,你就去,不是一家子啊?"

听了这话,陈汝豪才勉强答应。陈博扶着大伯站起来,帮他拿着马扎,又轻轻拍了拍他背上的灰尘。"大伯,走,坐车回家。"

陈博搀扶着陈汝豪上了车。车里,副驾驶上坐着陈博的妻子,后座上是他们的孩子。

陈博的妻子看到陈汝豪,立即热情地喊道:"大伯。"

后座上的孩子也甜甜地叫了一声:"爷爷。"

陈汝豪听到这声"爷爷",眼眶一下子湿润了。他没有儿女,这声爷爷让他感受到了久违的亲情。他连忙应着,脸上的皱纹都舒展开了。

车子缓缓驶离,留下几个老头子在广场上。他们看着远去的车,其中一个感慨地说:"侄子门前站,不算绝户汉啊。"

其他人都点头附和。在他们眼里,陈汝豪虽然一辈子没有成家,但有这样一个孝顺的侄子,也算是有了依靠。

车子很快到了陈汝英家。陈博扶着大伯下车,一家人热热闹闹地进了院子。院子里飘着饺子的香味,陈汝英的妻子早就准备好了。

饭桌上,陈汝豪坐在主位,陈博和妻子孩子陪在左右。陈汝英夫妇则忙着张罗饭菜。这顿饭吃得其乐融融,仿佛多年的隔阂在这一刻都消融了。

吃完饭,陈博送大伯回家。路上,陈汝豪拉着陈博的手,眼中含着泪水说:"小博啊,大伯没有别的愿望,就希望你们小两口和和美美的,孩子健康快乐。大伯这辈子就知足了。"

陈博听了,心里一阵酸楚。他知道大伯这辈子吃了太多苦,受了太多委屈。他暗暗下定决心,一定要好好孝顺大伯,让他的晚年过得幸福一些。

送走大伯后,陈博回到父母家。他看着父亲陈汝英,欲言又止。最后,他鼓起勇气说:"爸,我想接大伯去城里住一段时间。您看行吗?"

陈汝英愣了一下,然后叹了口气说:"也好。你大伯这辈子没享过福,让他去城里看看也好。"

就这样,在陈博的安排下,陈汝豪第一次离开了生活了一辈子的朱陈村,来到了大城市。

在城里的日子里,陈汝豪像个好奇的孩子,对什么都感兴趣。他站在高楼前仰望,乘坐电梯时紧张得不敢动,看着川流不息的车流惊叹不已。

陈博带着大伯去公园散步,去商场买新衣服,去医院做全面体检。老人家的脸上总是挂着幸福的笑容。

一个月后,陈汝豪执意要回村。临走时,他拉着陈博的手说:"小博啊,大伯这辈子值了。你们在城里好好过,别总惦记大伯。"

陈博送大伯回村时,发现村里人看陈汝豪的眼神都变了。他们不再用怜悯的目光看这个孤寡老人,而是带着一丝羡慕。

图片来源于网络侵删