公元3世纪,罗马帝国经历了长期的社会动荡,到了3世纪末,戴克里先皇帝平定了旷日持久的内战,并对罗马帝国的行政体制作了较大幅度的改革,其中一个重要表现就是建立了四帝共治制度。这项制度在罗马帝国的历史上具有重要意义,这一制度的建立原本是为了维护罗马帝国的的统一,但是事实上却埋下了帝国分裂的隐患并成为致使东西罗马帝国分裂的最后一根稻草。

戴克里先

四帝共治制度三世纪的罗马帝国政局之所以混乱,最显著的一个弱点就是缺乏一个稳固的中央权力机构,帝国疆域过大,皇帝权威下降,致使管理力所不及。所以通过强调皇帝的绝对权威对帝国进行统治是一件非常有必要的事。

四帝共治制度简单来说就是国家由四个人共同治理。戴克里先想通过建立一种集体统治制度来解决皇帝的继承问题。为此,戴克里先以帝国东部的小亚细亚为驻跸地,指派了一位共治者,即他的老战友:马克西米安,去治理帝国西部事务。戴克里先与马克西米安两人都被称为“奥古斯都”,之后,两人又各自分别安排了一位有“凯撒”头衔的代理人。这样做的目的是,当皇帝死亡或者退位时,就可以由他的凯撒即位,确保皇位继承的有序进行,以维护帝国政局的稳定。

四帝共治雕像

为了能让这种统治制度持久的维系下去,戴克里先规定奥古斯必须在 20 年任期结束后让位于凯撒,而凯撒需要与奥古斯都的女儿结婚,用血缘婚姻关系保持世袭统治。

一、“四帝共治制”的积极作用“四帝共治制”的创建对于解决罗马的政治统治和社会问题所发挥的推动作用是不言而喻的,这种新体制有助于消除原本已处于瘫痪状态的罗马中央集权政府。

之前单一的中央权威在罗马帝国的和平时期对于维护社会的稳定固然发挥了不可替代的核心作用,但是这一政体缺乏立宪机构,也不能够保证皇帝驾崩时他的权力能够照章转交,政府的权威性完全依靠统治者的才能,随着帝国后期最高统治者的无所作为以及统治集团内部对国家最高权力的争夺,导致帝国处于长期混乱无序的状态。

路道维西战役石棺的局部

一直以来,罗马都是以罗马城为政治中心,随着罗马军队持续不断的对外扩张,帝国的格局也随帝国疆域的不断扩大而显得鞭长莫及,统治者对于遥远的东方的统治也逐渐力不从心。尤其是3世纪后期,中央政府面临着内部人民反抗和外部蛮族入侵的双重压力,皇帝的威望越来越低,统治范围也越来越小。

259年,当瓦莱里安皇帝在东部边界的一场战斗中被打败并且被波斯人俘虏,皇帝的威望蒙上了一层奇耻大辱,波斯人也及其蔑视他,在他死后,波斯人将其皮肤剥下,作为一件战争的残忍的纪念物。而下一任皇帝伽利努斯也只是在意大利才能够有效地行使他的权力。帝国的所有其他疆域也都在敌对的王位觊觎着手中。

瓦莱里安皇帝

在这种形势下,戴克里先第一个认识到绝对的个人独裁已经无法适应能复杂多变的社会状况,横跨欧亚非三洲的帝国疆域实在过于庞大,如果只是靠一个人的统治根本没有办法统治整个国家,甚至会造成地方的脱离。所以, 四帝共治制度的创建对于缓解这种状况是很有帮助的。

作为一种新的统治模式,四帝共治制度有效地抵御了频繁的蛮族入侵。戴克里先对东方国境的重视使小亚细亚逐渐具有了帝国第二个政治中心的特性,成为了抗击蛮族的桥头堡。 通过将帝国西部事务委托给另一位奥古斯都马克西米安,戴克里先可以把更多精力放在对东方的治理上。

君士坦丁

从另一个方面来说,四位统治者的并存有利于缓解围绕一个权力中心的日趋激烈的权利斗争。四位统治者中的每个人在自己的统辖范围内都是最高统治者,但是他们在整个帝国内都具有相同的政治地位于权威性,这在很大程度上起到了一个相互制约与监督的效果。

戴克里先为奥古斯都的统治设定了任期,规定在任期满20年后,奥古斯都需要退位并由凯撒继位。这种做法在一定程度上有助于预防统治者因为无限期地掌握最高权力而变得骄奢淫逸甚至专横无度,在另一方面也保证了由奥古斯都到凯撒的权力有序交接,改变了之前因为无序,混乱的继承原则而导致的权力真空和斗争,也限制了军队首领对帝国元首的废立。

比如,在此之前,克劳狄王朝与安敦尼王朝实行养子继承制,弗拉维王朝与赛维鲁王朝实行父死子继制与兄终弟及制。这些不固定的继承方式对于中央集权政府来说无异于是一场灾难,也是导致帝国后期灾难频仍的重要因素。从 235 年到 284 年期间,50年不到的时间,罗马帝国就出现了 24 名皇帝,由此可见当时的罗马社会是非常动荡的,所以说 “四帝共治制”对于解决罗马社会的动荡不安是有积极作用的。

二、“四帝共治制”的消极后果但是,“四帝共治制”本身也存在着一些不可避免的缺陷,而这种缺陷随着时间的推移很快就暴露无遗。

奥古斯都 像

四帝共治制是一个完全忽视了人性缺陷的制度无论是东方还是西方,皇位都代表着至高无上的的地位,古往今来,多少人为了得到这个位置,不择手段,罔顾人伦,即便是骨肉至亲,在皇位面前,似乎也变得不那么重要,因此,一旦当上了皇帝,得到了那至高无上的权力很少有人会轻易放弃,为此,几千年来不知掀起了多少的腥风血雨。

四帝共治制度这一制度设计的结果与目的,从一开始就是借由两位奥古斯都在地位上的平等与其所拥有的政治权力的对等实现对国家统治权的分享,但是在实际的运用中,作为四帝共治制度的缔造者,戴克里先虽然使帝国同时由四位统治者进行统治,但实际上他仍处于整个权力格局的核心地位,保留着对整个帝国事务的最高决定权。

马克西米安

比如说:285年的时候戴克里先任命马克西米安为凯撒,286年的时候又再将其提升为奥古斯都,虽然是四个人共同统治帝国,但是帝国境内的军政官职几乎都由他亲自任命。

最明显的一个例子就是,305年的时候,戴克里先在任期满后决定退位,于是他要求马克西米安一起退位,但是比戴克里先小5岁的马克西米安并不想要放下手中的权力,在戴克里先的坚持下,马克西米安勉强地于305年退位。两位凯撒即位为奥古斯都,而这一事件为帝国的分裂埋下了伏笔。

从短期来看, “四帝共治制”一开始的时候之所以能够恢复国家机器的活力,归根到底还是戴克里先的个人能力和强有力的权威在发挥作用。但是,

“并非每一位后继者都有戴克里先这样的才能足以驾驭整个帝国的庞大支系。”

奥古斯都卸任后需要向凯撒交托权力,但是后者是否具备同样强大的权威是一个很大的疑问,两个新统治者的同时出现,本身就可能会使得社会的前途,帝国的命运充满不确定性。还有一个问题就是,由皇帝决定继承者,需要皇帝有非凡的识别力和非同寻常的宽宏大量,不是所有的当权者都能够像戴克里先一样及时从权力中抽身,退位让贤。

比如305年,戴克里先和马克西米安于公元 305 年同时期满退位后,两位凯撒,西部的君士坦丁与东部的李基尼乌斯都正式即位,与此同时,无论是马克西米安还是君士坦丁、李基尼乌斯都想要让自己的儿子成为下一个继位者。对于权力的渴望使得矛盾不可避免,也无法调和,戴克里先的皇帝继任制度的破坏不可避免的走向衰亡,内战也即将再次到来。

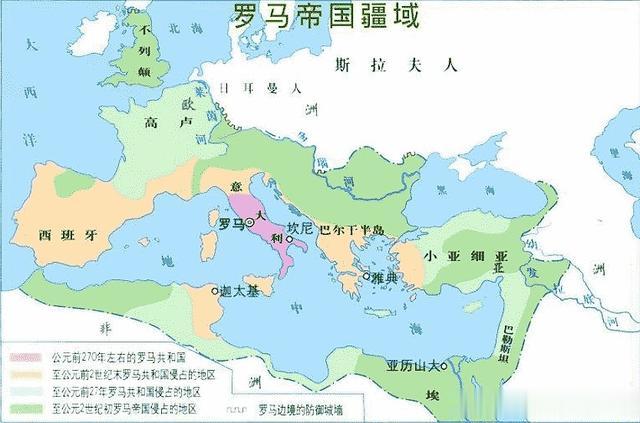

古罗马帝国疆域

再者,“四帝共治制”统治模式的维持是以血缘婚姻关系为基础的,所以这个制度从一开始就不具备稳固的制度性保障,后世的统治者也会因为血缘联系的疏远而产生隔阂甚至冲突。因此从长远来看,这一制度的存在不仅不能保证罗马帝国分而不裂的永久性统一,相反还在很大程度上埋下了帝国分裂的隐患。

事实也证明,在戴克里先和马克西米安于公元 305 年同时期满退位后,作为其继任者的李基尼乌斯和君士坦丁很快就发生了权利斗争,取胜的君士坦丁不久就废除了 “四帝共治制”。

四帝共治制度作为一种新的统治模式只维持了 20 年,但是却对之后罗马帝国的发展演变产生了极其深刻的负面影响。

戴克里先统治下的罗马帝国

罗马帝国的疆域非常的广阔,为了能够很好的统治帝国,所以戴克里先将帝国分为东西两个部分,每一部分都是由一个奥古斯都和凯撒进行统治,东部由戴克里先和他的凯撒进行统治管理,西部则是马克西米安和他的凯撒君士坦丁进行统治,这样一来,就使得帝国的政治中心呈现出二元化的趋势,帝国分裂的雏形开始显现。等到公元 330 年君士坦丁将帝国首都从罗马迁到东方的拜占庭时,两个政治中心格局的形成已经无可避免,为 395 年罗马帝国的彻底分裂埋下了祸笔。

三、结论戴克里先原本是想通过建立一种集体安全制度来解决皇位的继承问题,以改变帝国由于疆域过大而造成的统治力量的分散与中央权威的虚弱无力,从而更好地维护帝国的统治地位。在帝国面临严峻挑战的形势下,四帝共治制度确实发挥了一些有助于缓解社会危机、抵御蛮族入侵和加强国家管理及整顿社会秩序的良性效应。

作为一种在非常时期的手段或政治形态,四帝共治制度激发颓废的国家机器重新焕发活力,达到将动荡纷乱的社会重新置于安定的目的。

“四帝共治制度,暂时结束了 50 年来及其混乱 的局面,使帝国保持了 20 年的相对稳定,足以证明改革的功效。”

但是,四帝共治制度并不利于统一的中央政府对国家的集权统治。戴克里先的改革措施建立在强制执行的基础上,并没有能够从根本上解决帝国存在的问题。而且随着最高权力的一分为二和两个政治中心对社会管理的分离,使得权利斗争不久后就再次重现,帝国统治集团内部不可调和的矛盾最终彻底导致了东、西罗马帝国的彻底分裂,所以从某种意义上说,四帝共治制是致使东西罗马帝国分裂的最后一根稻草。