孙人浩(1943年-)是中国当代著名山水画家,其作品以深厚的传统底蕴、独特的笔墨语言和创新的艺术表达而著称。作为新安派与黄山派的传承者,他不仅延续了古典山水画的精神内核,更在技法与意境上进行了大胆革新,形成了“苍莽新奇”的艺术风格。以下从技法特征、美学追求、文化内涵及艺术影响四个维度对其作品进行解析。

一、技法特征:传统与现代的交织

1. **笔墨语言的突破**

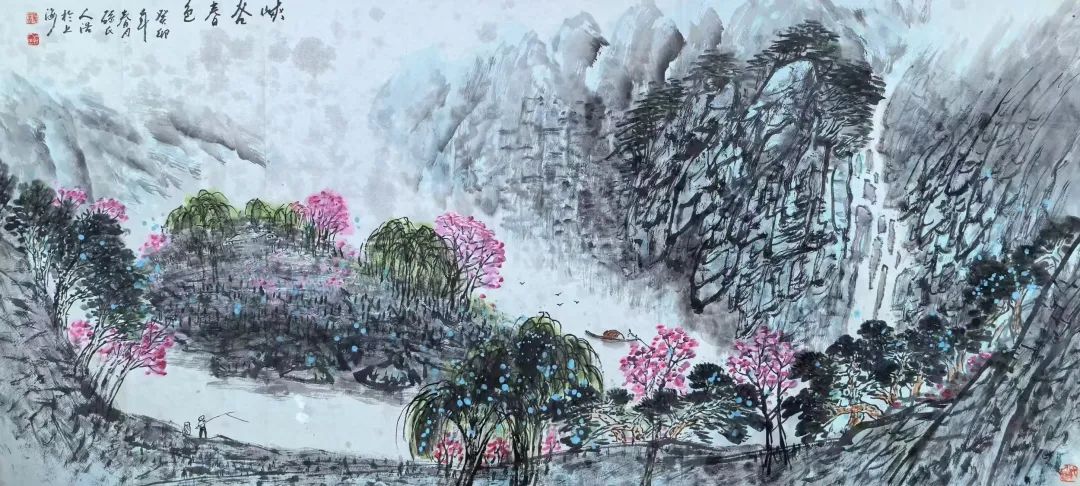

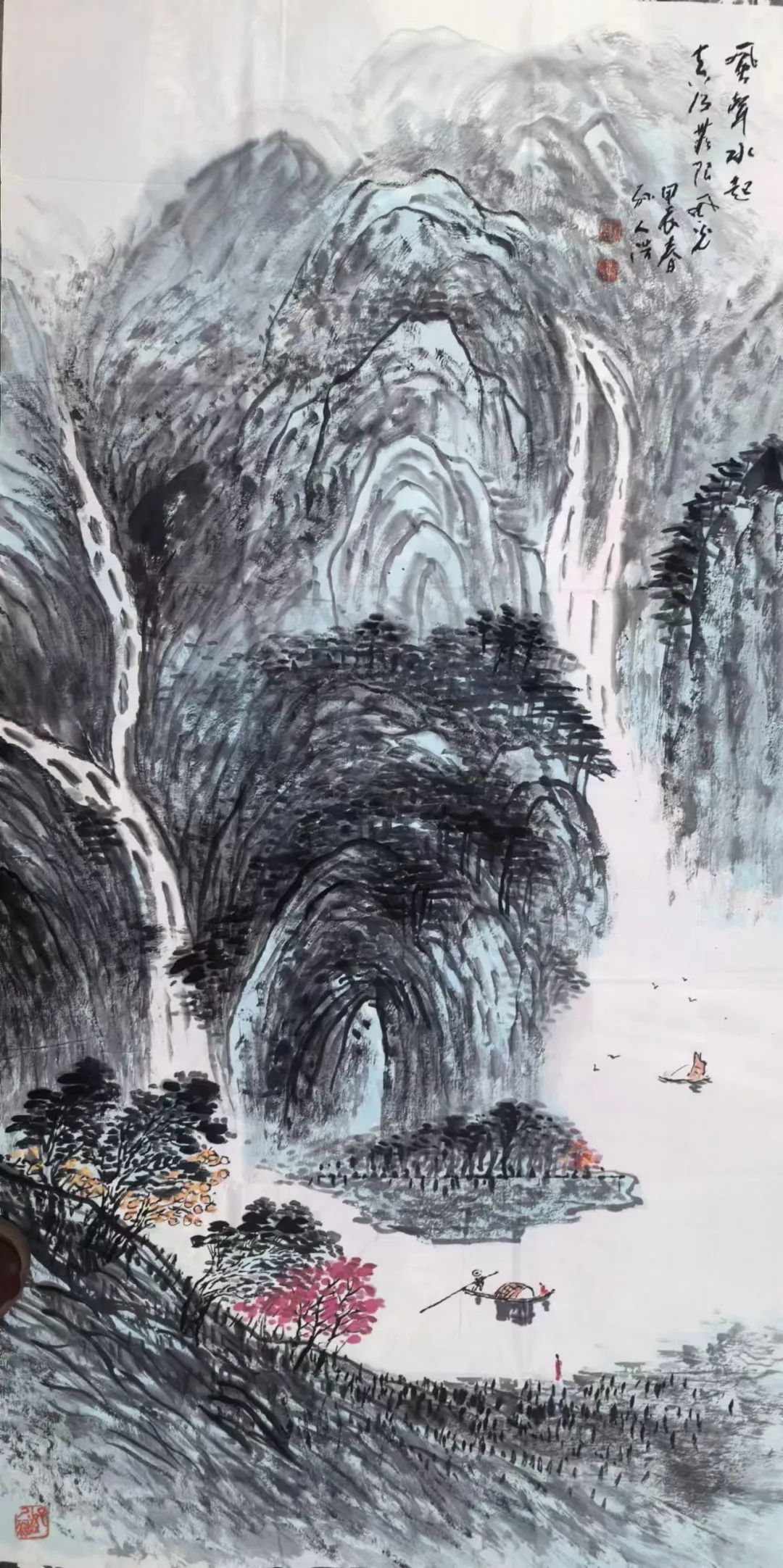

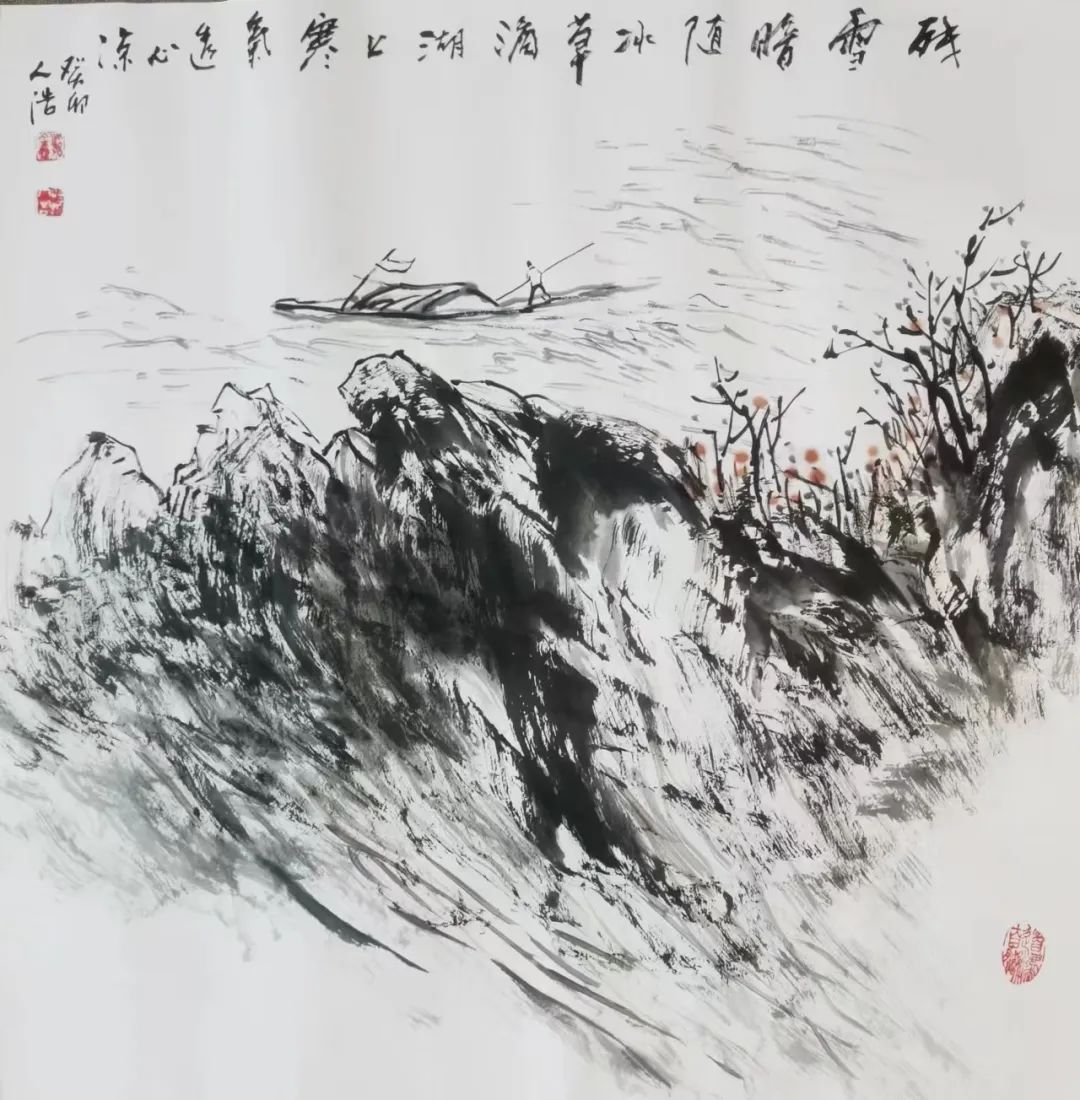

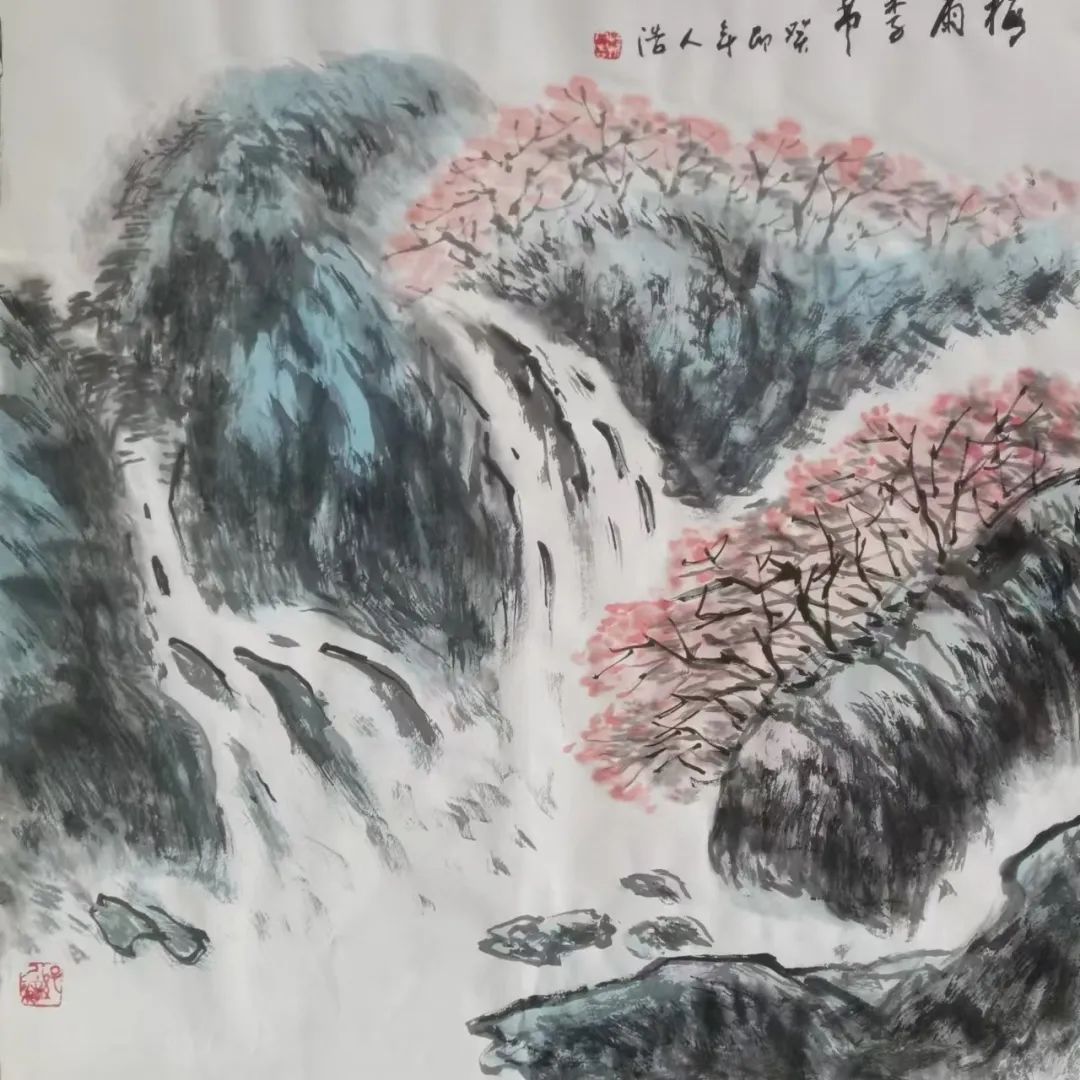

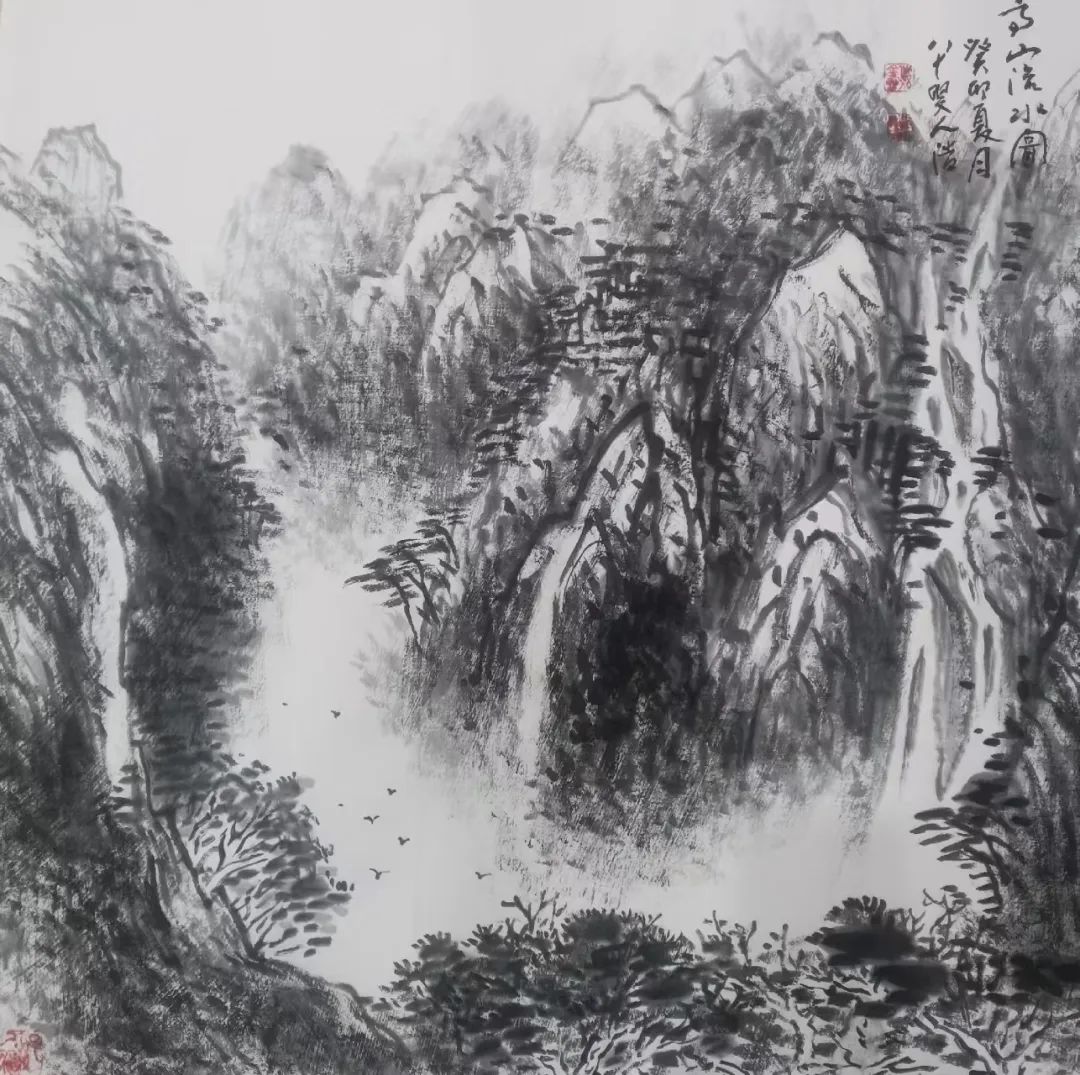

孙人浩的山水画继承了石涛“搜尽奇峰打草稿”的写生传统,强调“笔墨当随时代”的创作理念。他擅长以浓墨重彩营造空间感,如通过“墨气淋漓”的泼墨技法表现山峦的浑厚苍劲,又以细笔勾勒出山石的肌理,形成“墨中见笔,笔下生情”的视觉效果。其点苔技法尤为突出,常以“密密麻麻,劈头盖面”的点缀方式增强画面的层次感与节奏感,既保留了宋元山水的细腻,又融入了现代构成的抽象意味。

2. **构图与色彩的创新**

他的作品构图灵活多变,既有全景式宏阔布局,如《黄山云海》中通过云雾分隔山体,营造深远意境;也有局部特写的精微刻画,如《秋林图》以绛红色点缀秋叶,在黄公望式淡墨基础上注入明快色调,形成“流丽倾向”的时代审美。这种“方圆结合,秀拙相生”的构图哲学,体现了对传统程式化构图的突破。

3. **材料与技法的实验性**

孙人浩曾主攻玻璃国画研究,将传统水墨与玻璃材质结合,探索光影与墨色的互动效果。这种跨界尝试不仅拓展了媒介表现力,也为山水画注入了现代工艺美学。

二、美学追求:自然与人文的对话

1. **“师造化”的写生精神**

孙人浩常年游历黄山、大别山等名山大川,坚持“脱胎于山川”的创作原则。其作品中的峰峦、溪涧并非简单摹写自然,而是经过提炼的“心象山水”。例如《万古葱郁》系列以苍润笔墨表现山体的肌理,既具地质学的真实感,又蕴含“时空无垠”的哲学思考。

2. **禅意与易学的融入**

作为“紫金道人”,他将周易的阴阳辩证与禅宗空灵境界融入画作。如《易山水》系列通过虚实相生的构图,暗合“一阴一阳谓之道”的哲学命题;而《空谷幽兰》则以留白技法营造“无画处皆成妙境”的禅意空间。

3. **人文关怀的视觉化**

其慈善主题作品如《大爱无疆》,通过暖色调渲染与人物群像的符号化处理,将“善行化作阳光”的隐喻转化为视觉语言,实现了社会责任感与艺术表达的有机统一。

三、文化内涵:传统的重构与转化

1. **新安画派的当代诠释**

孙人浩早年临习黄宾虹墨迹,深得新安派“干笔渴墨”之精髓,但摒弃了传统文人画的萧疏之气。在《徽州记忆》中,他以焦墨勾勒马头墙的硬朗线条,又以湿墨晕染远山,形成“苍润相济”的地域文化符号。

2. **跨文化语境的探索**

2000年参展“世界华人艺术展”的《东方既白》,将黄山松的虬劲形态与西方抽象表现主义笔触结合,通过铜奖作品的身份成为中西艺术对话的典型案例。

3. **易学符号的视觉转译**

近年作品中频繁出现的太极图式构图(如《乾坤》系列),以环形山脉暗喻阴阳流转,将卦象转化为山水结构,实现了传统文化符号的当代艺术转化。

四、艺术影响与时代价值

1. **教学与理论贡献**

作为中国国画院安徽分院副院长,他提出“笔墨神韵需扎根传统,枝叶当伸向未来”的教学理念,培养了一批兼具传统功底与创新意识的青年画家。

2. **国际传播与文化认同**

其作品在日本、法国等地展出时,通过水墨的国际化语言传递中国美学精神。如巴黎展出的《天地和鸣》,以书法性笔触呼应西方表现主义,成为跨文化理解的桥梁。

3. **艺术市场的标杆意义**

《孙人浩书画集》被多家博物馆收藏,2023年作品入编《中国美术通史》,标志着其艺术成就进入主流美术史叙事。其作品拍卖价格的稳步上升,反映了市场对学术性创作的认可。

结语

孙人浩的艺术实践,本质上是传统山水画在现代语境下的创造性转化。他既以“笔墨精神”守护文化根脉,又以“法自我立”的勇气开拓新境,其作品不仅是视觉审美对象,更成为文化基因传承的载体。正如他在中央美院授课时所言:“画家当以山河为纸,时代为墨,书写民族心灵史。”这种将个人艺术探索与文明演进相联结的自觉,使其作品具有超越时空的艺术生命力。