1942年深秋的重庆歌乐山,戴着脚镣的叶挺在牢房墙上刻下第137道划痕时,或许不会想到,这道刻痕将在四年后成为震撼中国的《囚歌》草稿。

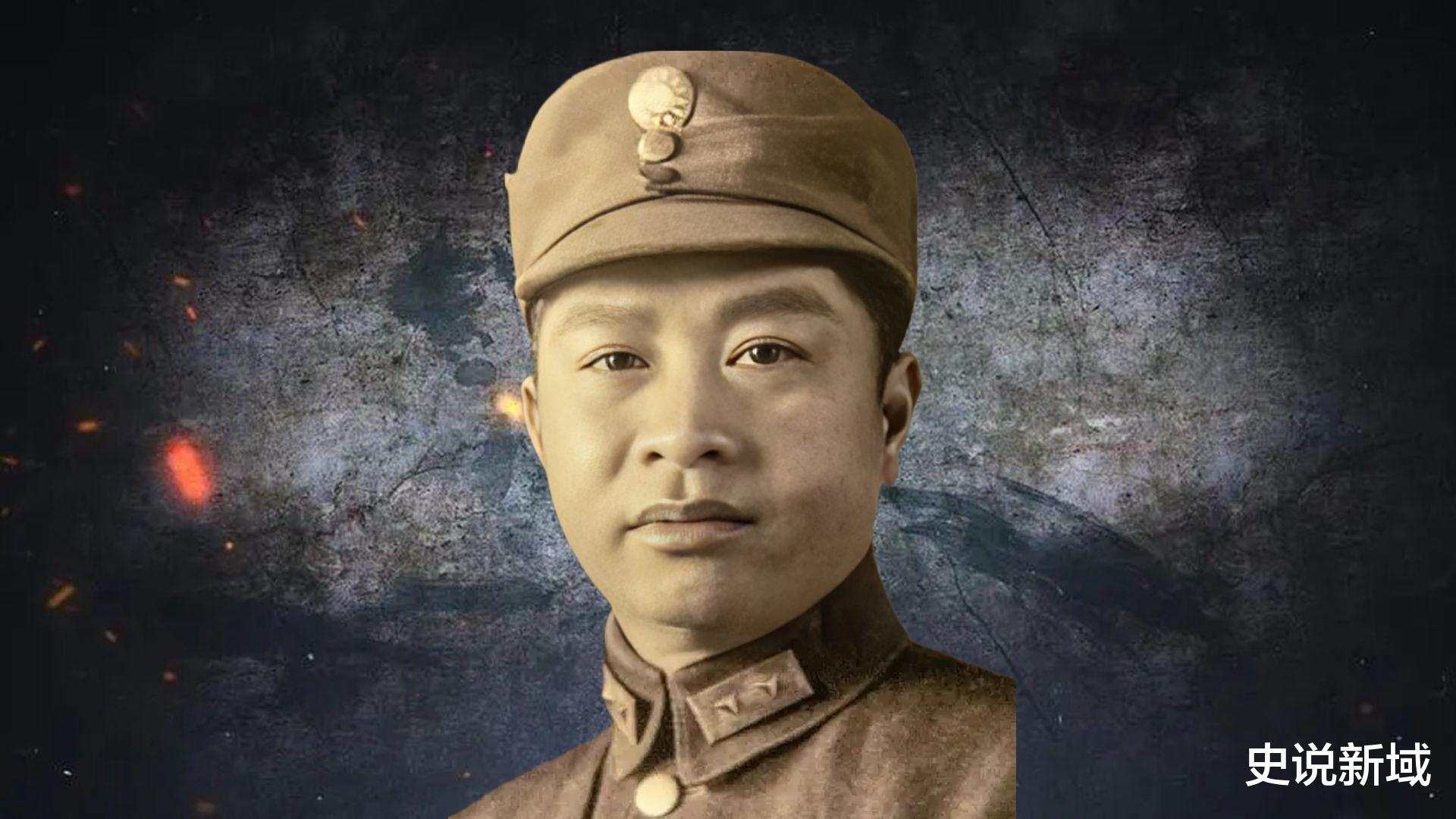

这位北伐时令军阀闻风丧胆的“铁军”统帅,此刻正用指甲在石灰墙上打磨诗句:“为人进出的门紧锁着,为狗爬走的洞敞开着……”

铁窗外飘落的梧桐叶,见证着中国近代史上最悲壮的军人坚守。

1896年的广东惠阳,七岁的叶挺在私塾临摹文天祥《正气歌》时,不会想到四十年后自己会成为现代版的“狱中吟者”。

这个农家少年在蚕业学校读书时,曾为抗议校方克扣伙食,带着同学集体绝食三天。当校长质问“为何闹事”,他昂首回答:“我们不是要闹事,是要做人!”

1919年的保定军校操场,叶挺的战术推演总让教官惊叹。这个能把《孙子兵法》倒背如流的青年,却在毕业前夕毅然南下投奔孙中山。

1925年的东征战场,他带着敢死队用竹梯攀爬惠州城墙,身中三弹仍高呼冲锋。战后陈炯明部俘虏回忆:“那个不要命的叶营长,简直像关公再世。”

真正的蜕变发生在莫斯科东方大学。当同期学员抱怨俄式列巴难以下咽时,叶挺却在笔记里写道:“红军战士能啃冻土豆打胜仗,我们为何不能?”

1924年冬,他在红场列宁墓前庄严宣誓入党,把军事天赋与共产主义信仰熔铸成“铁军”之魂。

1927年8月1日凌晨的南昌城,叶挺手枪里的子弹温热未消,作战地图已铺满江西大旅社的会议桌。

当有人建议“见好就收”时,他指着赣江流域图说:“革命不是请客吃饭,要打就要打到广东去!”

这份亲手起草的南下方案,后来成为党史上著名的“叶挺行军路线图”。

最见将军本色的,是1927年12月的广州起义。当共产国际代表诺伊曼坚持死守城池时,叶挺拍案而起:“这是拿战士的血染红教条!”

在观音山失守的危急时刻,他亲自驾车穿梭火线,把最后一批学生兵送上撤退船只。

起义失败后流亡德国的十年间,他白天在柏林图书馆研读克劳塞维茨,夜晚在华人餐馆端盘子时,总把《孙子兵法》揣在围裙里。

1941年1月的皖南山区,叶挺在弹尽粮绝时下令:“把最后一发子弹留给自己!”

被俘后面对顾祝同的劝降宴,他摔杯明志:“叶挺头可断,血可流,志不可屈!”

在重庆红炉厂监狱,特务用“绣花针扎指尖”的酷刑逼供,他咬碎牙关在囚衣上写下:“三军可夺帅,匹夫不可夺志。”

最震撼的坚守发生在息烽集中营。当狱友担心他挺不过严刑时,叶挺指着放风区的老松树说:“你看那松树,越是雪压枝头,越是苍翠。”

他在这里发明了“牢房军校”:用筷子教青年战俘画战术图,用瓦片讲解“四渡赤水”经典战例。这些秘密课程,后来培养出二十多位解放军将领。

1946年3月4日的重庆珊瑚坝机场,叶挺接过郭沫若赠送的“将军笔”时,五千群众自发高唱《义勇军进行曲》。

出狱第二天,他致电中央请求“重归战斗序列”,却将蒋介石许诺的“战区司令”委任状撕得粉碎。

在飞往延安的飞机上,他与王若飞讨论“现代化陆军建设”,笔记本写满对未来的憧憬。

4月8日的黑茶山空难,让将军的蓝图永远定格在遗物箱里:破损的怀表停在遇难时刻,未完成的《建军计划》墨迹未干。

整理遗物时,人们发现他贴身珍藏的,是广州起义时牺牲的警卫员照片,背面写着:“同志血不会白流。”

《叶挺传》(当代中国出版社)《中国共产党历史·第一卷》(中共党史出版社)《南昌起义》(解放军出版社)《广州起义资料汇编》(广东人民出版社)《皖南事变》(中共党史资料出版社)《息烽集中营档案研究》(国家档案馆编)