题字/华君武

题字/王成喜

主办:金华市漫画动漫协会

协办:中国肖像漫画家在线

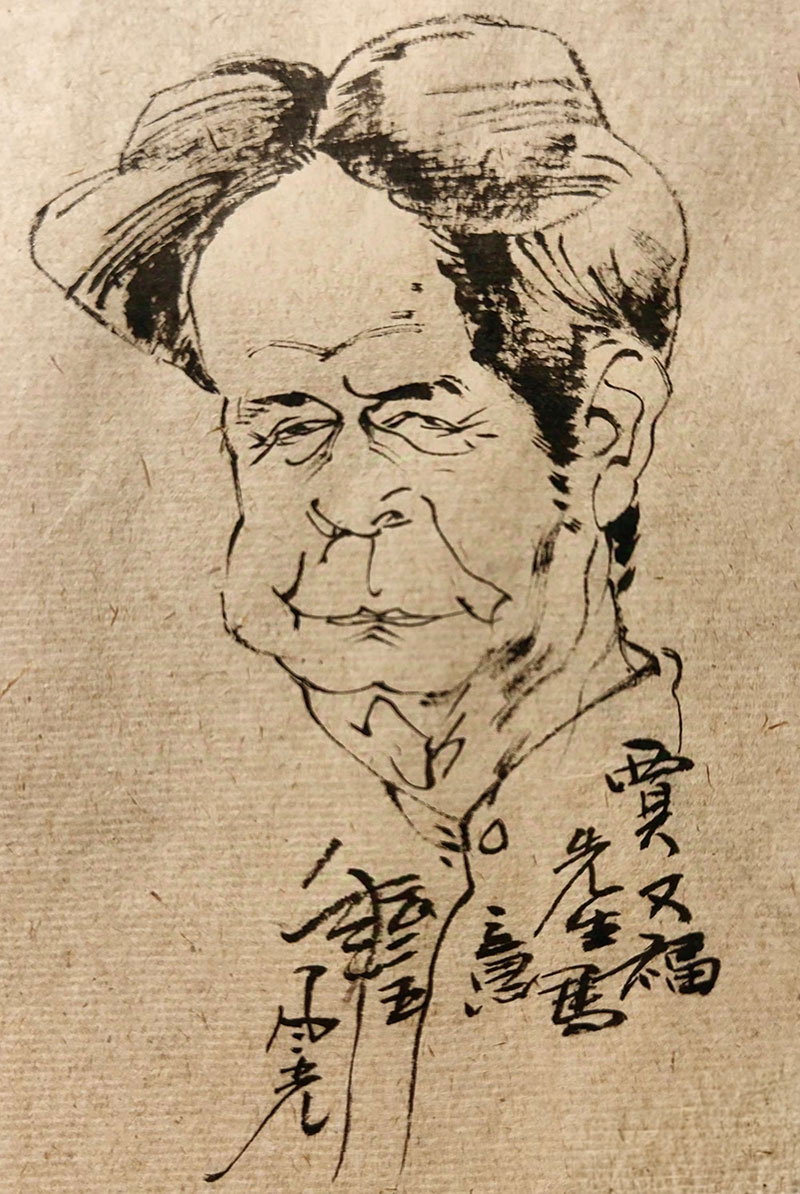

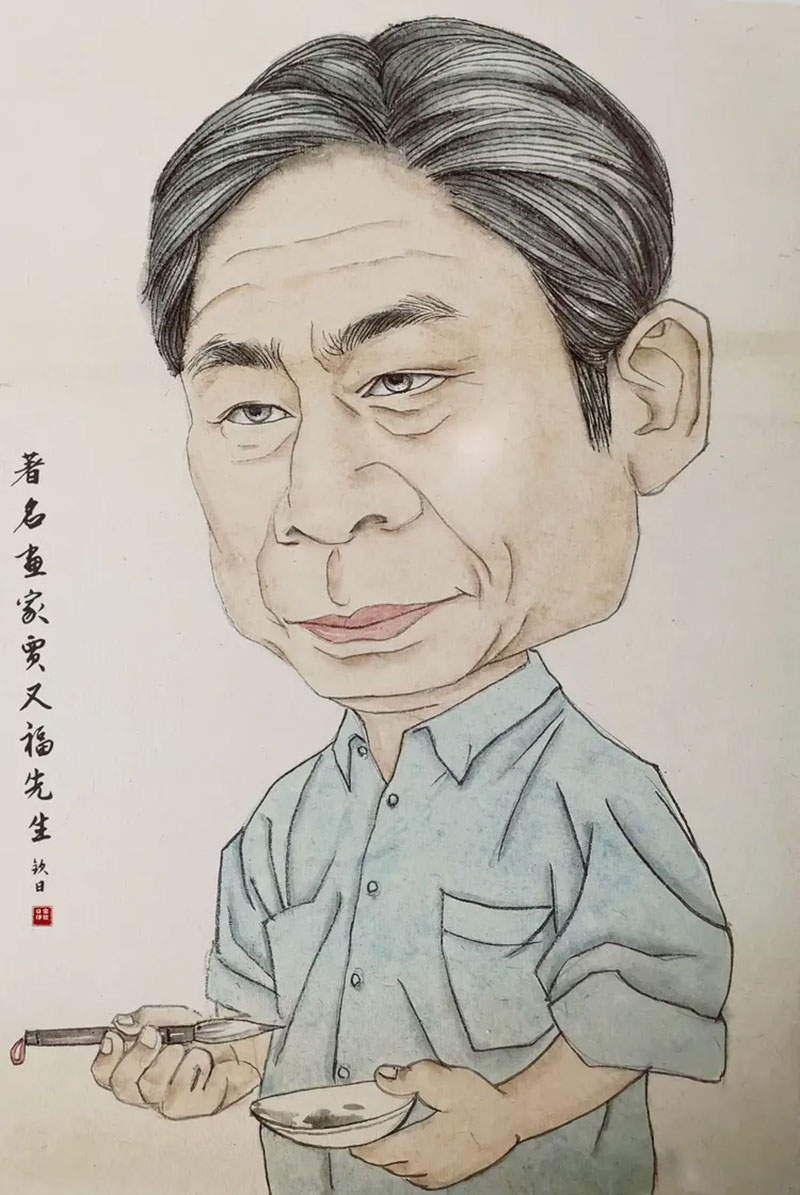

贾又福:从冀中平原走向世界的山水画巨匠

在二十世纪中国美术史的长卷中,贾又福的名字如同太行山峦般巍峨挺立。这位1941年出生于河北肃宁县普通农家的艺术大家,用半个多世纪的光阴,以画笔为犁铧,在传统与现代交织的沃土上耕耘出独树一帜的艺术境界,将中国山水画推向了新的精神高度。

一、泥土滋养的艺术萌芽

冀中平原的辽阔麦田与秋日高粱,构成了贾又福最初的视觉记忆。在肃宁县中学的求学时光里,少年贾又福常在课间用木炭在草纸上勾勒乡野景致。1957年初中毕业时,他已在县文化馆组织的农民画展中崭露头角,其笔下的《打谷场上》以朴拙的线条捕捉到集体劳动的韵律之美。三年沧州一中的高中生涯,贾又福的绘画天赋得到系统启蒙,他常在周末骑行三十里到沧州铁狮子写生,用毛笔在毛边纸上记录这座千年文物的沧桑肌理。

二、师门淬炼的艺术筑基

1960年,贾又福以优异成绩叩开中央美术学院的大门,开启了与艺术大师们的心灵对话。李可染先生"为祖国山河立传"的创作理念深深震撼了这位农家学子,他跟随李先生走遍京郊写生,学会在晨昏交替中捕捉光影变幻;李苦禅的豪放笔墨让他领悟到"书画同源"的真谛,那些临摹《八大山人画谱》的深夜,宣纸上的墨痕总浸染着宿舍窗棂透进的月光;叶浅予的速写功力、宗其香的水墨创新、何海霞的青绿设色,犹如五条艺术长河,最终在贾又福的笔墨中交汇成独特的艺术语言。

三、太行铸魂的创作嬗变

1970年代初期,贾又福开始将创作视野投向太行山脉。他像古代行脚僧般数十次深入太行腹地,在嶙峋山岩间搭建画室,用全景式构图重构山水的精神维度。1984年创作的《大岳浑成图》突破传统山水格局,以纪念碑式的垂直构图展现太行山的雄浑气魄,画面中若隐若现的红色山纹,既是对李可染"逆光山水"的发展,又暗合西方构成主义的美学原则。这种"以传统笔墨写现代精神"的探索,在1991年的《山魂》系列中达到全新境界,画面中流动的云气与凝固的山体形成哲学性的时空对话。

四、全球视野的文化交响

自1986年东京西武美术馆首次海外个展始,贾又福的艺术开始在世界舞台绽放异彩。1993年巴黎吉美国立亚洲艺术博物馆的"东方玄境"特展,其丈二巨制《月光曲》引发西方艺坛震动,策展人弗朗索瓦·贝吉赞叹:"贾的笔墨既保持着宋元山水的深邃,又蕴含着塞尚式的结构张力。"2001年大英博物馆永久收藏的《太行曙光》,以独创的"积墨皴法"展现晨曦中的山体,将水墨的层次感推至极致。2015年纽约大都会博物馆"东方精神"特展中,贾又福与毕加索、蒙德里安的作品形成跨越时空的美学对话,印证了中国水墨的现代性可能。

五、文脉传承的学院之光

作为中央美院教授,贾又福开创的"太行画派"已培养出三代水墨中坚。他提出的"笔墨当随时代变,精神要共古人谋"教学理念,强调在传统程式化语言中注入当代审美体验。2018年,78岁高龄的贾又福带领学生重走李可染写生路线,在黄山云雾中示范"意象写生法",将数码相机捕捉的瞬间光影转化为水墨氤氲。其编著的《山水画教学体系研究》被译为多国文字,成为全球中国画教学的重要范本。

从冀中平原的农家子弟到享誉国际的艺坛大家,贾又福用六十载丹青岁月完成了对中国山水画的精神重构。他的艺术实践既保持着与传统对话的深度,又展现出与当代接轨的锐度,正如2019年威尼斯双年展策展人评述:"贾又福的山水中,我们既看到范宽式的宇宙意识,又感受到蒙克式的存在思考,这是东方美学对世界艺术的独特贡献。"这位八旬画者至今仍保持着每日晨课的习惯,在故宫角楼眺望的晨光里,继续探寻着水墨艺术的无限可能。

题字:张文斌

题图:侯晓强

策划:姜晓明

主编:宋宝库

编委:赵雪峰

樊旭辉

王雪岩

童仁生

陈为人

张志城

宓风光/作

王山甲/作

王立人/作

刘嘉圣/作

宋钦日/作

林忠业/作

童仁生/作

严斌/作

宓风光/作

童仁生/作

秋天/作

海印/作

王征/作

海印/作

杨新志/作

崔学斌/作

郭艺/作

喻志军/作

连英奇/作

徐铁军/作

唐如蜜/作

崔国宝/作

王春成/作

刘国彬/作

童仁生/作

张建/作

尹平/作

张华/作

郁欣欣/作

薛彦军/作

江先孝/作

由昆仑/作

张笑卿/作

郭艺/作

林森/作

闫桂平画