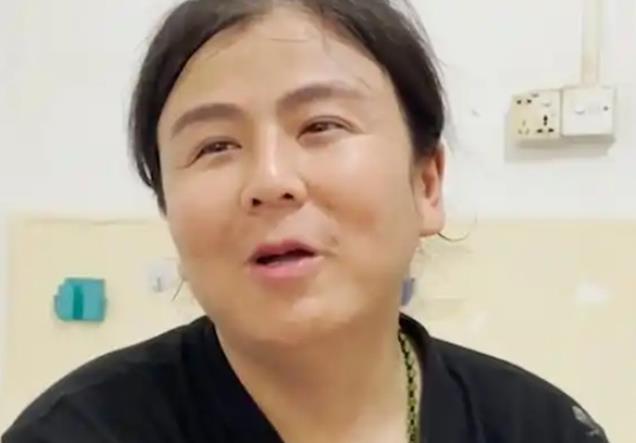

如今33岁的她,身处城市的孤独之中,拼尽全力想做回一个普通的女人。她的命运从未向她温柔以待,但她却选择了与命运抗争。这一切,又将通向何方?

异样的成长:在“男孩”身体里生活的女孩

1989年,王梓淇出生在山西省太原一个普通的小村子。她的家境并不宽裕,父母靠小本生意维持一家四口的生计,还有一个智力障碍的哥哥。因为她出生时外生殖器的特殊形态,家人把她当作男孩养育,取了一个男性名字,打扮和生活习惯都完全按照男孩的方式来。

小时候,她穿着哥哥的旧衣服,跑在田埂上,像所有男孩那样捉虫抓鱼。可这种平静并没有持续太久。六七岁时,村里的孩子们还穿着开裆裤玩耍,大家很快发现,王梓淇的生殖器与男孩和女孩都不同。因为特殊的尿道结构,她只能蹲着小便,但蹲着的姿势却被其他小朋友视为“怪异”。

有同龄人私下嘲笑她“和别人不一样”,大人们的目光中也开始流露出疑惑。王梓淇真正意识到自己身体的异常,是在小学三年级。有一次,她在上厕所时发现生殖器与其他“男孩”不同,这让她既困惑又害怕。她以为自己生病了,甚至可能不久于人世,于是把情况告诉了父母。

父母带她到医院检查,得到的结论却让整个家庭蒙上了一层阴影:她被诊断为“先天两性畸形”,同时拥有男性和女性的生殖特征。医生的解释让年幼的她和家人一头雾水:她的染色体核型为46XX,也就是说,基因上她是一名女性;

父母没有向外界透露诊断结果,却开始有意无意地冷落她,面对她的问题也敷衍了事。村子里的议论却无法阻止,她的异常成了街头巷尾的话题,小朋友们开始取笑她“不男不女”,甚至给她起外号。这些声音像刀一样割在她的心上。

随着年龄增长,她的男性特征开始变得更加明显,比如声音逐渐低沉,身体线条也逐渐向男性化靠拢。尽管如此,她从来没有改变过自己对女性身份的认同。上学时,她总是避免和男生同处一室,去厕所也是尽量等到周围没人再去。

高中期间,面对越来越多的嘲笑和欺凌,她再也无法承受,最终选择了辍学。这一次,她用逃离学校的方式暂时躲避了外界的恶意,但身体的秘密和家庭的态度,始终像影子一样跟随她的生活。

家庭的疏离与社会的恶意:活在歧视之下

确诊为先天两性畸形后,王梓淇的家庭生活再也回不到从前了。虽然家人并没有直接谈论这个问题,但彼此之间的冷漠和疏远变得愈发明显。她的父母似乎无法接受“好好的一个孩子怎么会变成这样”,对她的态度从关怀逐渐变成了回避,甚至将她看作一种“耻辱”。

村里那条熟悉的小路,曾经是她和伙伴们追逐打闹的地方,后来却成了她尽量避开的区域。每次路过,她都感到无数双眼睛盯着自己,有人交头接耳,有人用鄙夷的语气喊她“二椅子”。这些外界的指指点点给她带来了巨大的心理压力,但让她感到更加痛苦的是家人的态度。

在她逐渐暴露于流言蜚语的同时,父母的态度也从最初的担忧转变为逃避。他们开始回避与她讨论有关身体异常的问题,甚至会因外界的议论而迁怒于她。最终,家人的冷漠演变为决绝。在她十几岁时,父母以“让她早点学会独立”为由将她赶出家门。

实际上,这更像是一种切割关系的举动。从此,她开始了独自漂泊的生活,辗转于陌生的城市。然而,这并没有让她远离歧视与恶意。离开家乡后,她去了离村子不远的一个城镇打工。在这里,她第一次尝试融入社会,却发现身体的秘密始终像一道不可逾越的障碍。

一次,她在公共浴室因不敢更衣被人议论;另一次,她在村子附近的餐馆工作,因为五官带有一些男性化特征,被同事嘲笑为“长相奇怪的人”。工作中,她小心翼翼隐藏自己的身体状况,却总能因旁人无意的注视或刻意的探寻感到难堪。

后来,她决定彻底离开家乡,前往更大的城市谋求生活。父母的逐渐疏离与彻底放手,让她更加明白,她再也无法依靠家庭的支持。即使她偶尔感到孤独无助,也从未试图回到村子。

她回忆起父母赶她走时的冷漠态度,更记得那些围观她的邻居异样的目光。对她来说,这些眼神像锋利的刀,剥夺了她作为“正常人”的最后一点尊严。

挣扎的自救:从自卑到向命运抗争

离开家乡后,王梓淇选择南下深圳。这个被称作“打工者天堂”的城市成了她的避风港,也成了她开始自救的地方。她带着积攒的微薄积蓄,与一个病友合租了一间简陋的出租屋,开始了在流水线上日复一日的工作。那是她第一份正式工作,月薪两千元左右,住在公司分配的宿舍里。

为了避免暴露秘密,她每天在宿舍里尽量减少与室友的交流。她睡在最角落的床位,拉上帘子,减少暴露的可能。洗澡时,她趁大家外出匆匆结束,这样的生活让她疲惫不堪。更让她不安的是,尽管拼命隐藏,还是有人注意到她与其他女生不一样的地方。

因为体内男性激素的影响,她的面部轮廓和体型更偏向男性化。这让她在宿舍里逐渐被孤立。有人背后议论,有人刻意疏远,甚至对她的日常行动充满怀疑。她试图融入同事群体,但那些隐秘的恶意时不时刺痛她的生活。

一名女工友无意间说:“你看起来怪怪的。”这句话被当作笑料迅速传播,最终传到主管耳中。她被叫去办公室,原因是“影响宿舍和谐”。在这样的环境下,她第一份工作仅仅坚持了一年多便被迫离职。

没有工作,她只好转投其他工厂。在一家手机制造厂,她凭借女性身份证得以顺利入职,这让她暂时松了一口气。她独自租了一间10平米的房子,告别了宿舍的高压生活。虽然房租四百多元占据了她月薪的很大一部分,但能摆脱宿舍让她觉得值得。

然而,在新的工作环境中,她依旧小心翼翼。不幸的是,有工友注意到她声音的特殊性,加上她拒绝过多的社交活动,这再次引起了怀疑。最终,一名同事举报她“身份有问题”,工厂主管以“不合适”为由将她解雇。连着两次失业让她的经济状况更加窘迫。

在找到下一份工作前,她依靠一些零工维持生活。她会跑去景区卖矿泉水,也会骑电动车在地铁站接驳乘客。她每天早出晚归,虽然收入不高,但起码能保证基本开销。经历多次失败后,她变得更加谨慎。在汽车零部件工厂,她接受了另一份流水线工作。

因为住男宿舍担心暴露秘密,她不得不选择每天通勤。每次发工资,她都将大部分存起来,为未来的手术做准备。与此同时,她还定期服用激素抑制剂,以减缓男性特征的加深。即使这份工作也未能持久,但在几个月的稳定里,她渐渐形成了一个清晰的目标——存钱,手术,做回一个普通女人。

挣扎的自救:从自卑到向命运抗争

从山村来到深圳,王梓淇一心想要改变自己的生活,但每一步都如履薄冰。她进入一家汽车厂,从流水线工人做起。每个月两千多元的工资是她收入的全部来源,住宿舍是最经济的选择。然而,宿舍里的一切让她格外焦虑。

她的声音比一般女性低沉,骨架也更宽厚,稍有动作就能吸引室友的注意。为减少暴露,她经常选择在深夜洗澡或偷偷换衣,但长期的紧张感让她疲惫不堪。随着时间推移,同事们的闲言碎语越传越多。有人质疑她的性别,也有人在背后冷嘲热讽,事情最终被主管知晓。

面对上级的询问,她沉默不语。几天后,厂里以“影响团队和谐”为由结束了她的试用期。这份第一份正式工作就此画上句号。离开工厂后,她带着仅有的积蓄租了深圳坪山的一间小屋,面积不到10平方米,租金四百五十元。

她开始接触一些日结零工,比如送水、配送、卖矿泉水。每一天都很辛苦,但相比于宿舍的压抑,她更愿意住在属于自己的空间里。有了一些积蓄,她试图再次尝试稳定的工作。这次,她来到一家手机制造厂,待遇有所提升,每月能拿到两千七百元。

在新的环境中,她努力让自己低调,避免引起关注。她与工友的互动仅限于工作范围,每次发工资后便快速离开厂区。尽管已经小心到极致,但依旧难以逃过被关注的命运。她独特的外貌特征再次引来议论。

最终,一名工友举报了她的“特殊身份”。这让厂里倍感压力,很快以“违反厂规”为由终止了她的合同。几次尝试失败后,王梓淇变得更加谨慎。她开始选择以短工为主的工作模式,比如在地铁站接驳乘客,或者假期里爬到景区山顶贩卖矿泉水。

每天都需要高强度的体力劳动,她的收入也极不稳定。即使这样,她仍旧在心里设立了一个目标——为性别矫正手术攒下足够的钱。

几年后,她第三次尝试进入流水线工作,这次是一家汽车零部件厂。她每天工作超过八小时,通勤路程长达两小时,但收入能达到四千元。在这里,她仍旧无法完全摆脱过往的阴影。一次偶然的卫生检查,导致她被迫离职。

友谊与接纳:孤岛上的一束光

2021年,对于长期漂泊在深圳的王梓淇来说,是她的生活中少有的一个转折点。这一年,她通过朋友介绍,认识了一个在同城打工的女孩王芳芳。两人最初只是简单的相识,聊起彼此的打工经历时发现生活中有许多共鸣,于是决定一起合租,这才开始了更加深厚的交往。

刚开始合租时,王梓淇极力隐藏自己的身体秘密。她早已习惯对人保持距离,避免过多接触,即便是住在同一屋檐下,她也总是小心翼翼。她会尽量回避王芳芳,不主动参与对方的生活细节,即便是聊天也选择不涉及太多隐私。

这样的关系虽然表面上平和,却让王梓淇仍旧处于封闭的状态。半年后,经过长时间的观察和相处,王梓淇发现王芳芳性格坦诚,为人真挚。她开始鼓起勇气,尝试向王芳芳透露自己的秘密。在一个普通的傍晚,王梓淇向王芳芳展示了她的病历和身体情况。

这是她第一次主动向一个同龄人分享自己的过往经历。听完后,王芳芳沉默了几分钟,但并没有表现出嫌弃或排斥的态度,而是继续正常与她相处。这让王梓淇心中的防线松动了许多,她第一次感受到被接纳的温暖。

她常鼓励王梓淇尝试新的事物,比如参加兼职群认识更多朋友,或者改善自己的生活方式。在王芳芳的帮助下,王梓淇慢慢学会了如何用积极的态度面对外界。

在她的感染下,王梓淇尝试改变自己的形象,留起长发,学着穿上合适的衣服,将自己塑造成一个更女性化的模样。这些改变让她逐渐找回了自信。王芳芳还主动将自己的朋友介绍给王梓淇。她说:“生活中难免遇到困难,但没有人能靠自己一个人活下去。”

通过朋友的帮助,王梓淇结识了几个新朋友,他们对她的性别情况并不在意,更多的是关心她的工作和生活。这些新的交往让王梓淇第一次觉得自己不再是一个孤岛,她终于有了可以依靠的力量。

虽然后来王芳芳因为家庭原因返回了贵州老家,但两人的友谊并没有因此中断。她们经常通过视频通话联系,王芳芳每次都会关心王梓淇的状况,甚至还会为她加油打气。对于王梓淇来说,这段友谊成为她生活中的重要支撑,也让她更有勇气面对未来。

面对未来:与身体和解,与世界抗争

33岁的她,依旧怀揣着一个愿望:通过手术完成自己的性别矫正,成为一个普通的女人。然而,这条路并不轻松。昂贵的医疗费用,让这个目标像是遥不可及的梦,但她没有放弃。在深圳的打工生活中,她开始拼命工作,希望攒够手术所需的20万元。

每天,她穿梭在这座城市的各个角落,做三四份零工,有时是送水工,有时在景区卖矿泉水,也会骑着电动车在地铁站接驳乘客。虽然每日收入微薄,但她精打细算,努力将开销控制到最低。租金450元的小屋里,没有多余的装饰,只有简单的生活必需品。

她还定期去医院购买抑制雄性激素的药物,每月花费六七百元。这些药物虽然无法彻底改变她的状况,却能延缓男性特征的进一步发展。每次去医院,护士都会问她手术资金筹够了吗,而她只能回答“差一点”。这场漫长的等待充满了艰难,但也让她更加坚定。

为了更接近目标,她开始调整自己的形象。尽管身体特征偏向男性化,但她努力让自己更接近女性的模样。她尝试留起长发,学会化一些淡妆,甚至在服饰上选择了更加柔和的款式。

这些小变化,逐渐让她在镜子里看到一个更符合她心中期望的自己。她说过:“我希望成为一个正常的女人,哪怕只有一天。”

参考资料:

深圳民政部门对王梓淇进行上门慰问,本人发起20万元手术筹款

澎湃新闻 08-11 17:16