“活着太苍白了,活着的言行让人感到厌烦,包括我自己的言行,我不屑活着。”

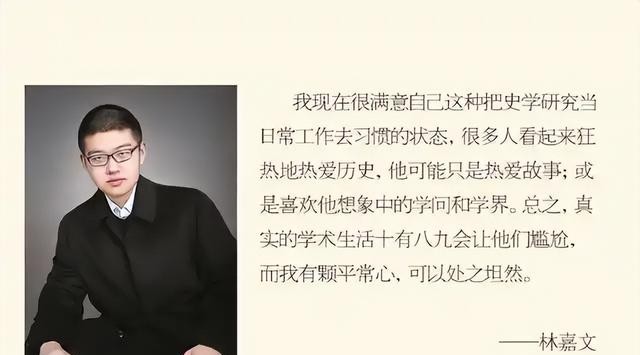

这是“历史天才”林嘉文留下的遗书中的一句话,他的遭遇让人心疼而又惋惜,他的离去是历史学界的一大损失。

2016年2月24日,在距离中考还有100天的时候,这个“历史天才”从自家的阳台一跃而下,将他短暂的18年画上了一个不完美的句号。

那么,林嘉文身上到底发生了什么事呢?是什么原因导致他选择了走向生命的终结?今天就让我们一起走进学霸林嘉文的故事,陪伴高考考生们的悲喜青春。

全科学霸林嘉文

1998年,林嘉文出生在我国西安的一个小康家庭。

林嘉文的父母对这个孩子十分喜爱,因为家庭条件尚可,总想给孩子最好的生活条件,对这个孩子也给予了很大的期望。

当然,林嘉文也没有辜负父母的厚望。他从小就是个十分听话懂事的孩子,不哭不闹,脾气温和,和父母关系很好。

从小学三、四年级起,他对历史题材的通俗小说产生了浓厚兴趣。进入初中后,这类作品已无法满足他的求知欲,于是转向更为专业的学术书籍进行深入阅读。

他不仅广泛阅读历史事件,还深入思考并形成自己的见解。

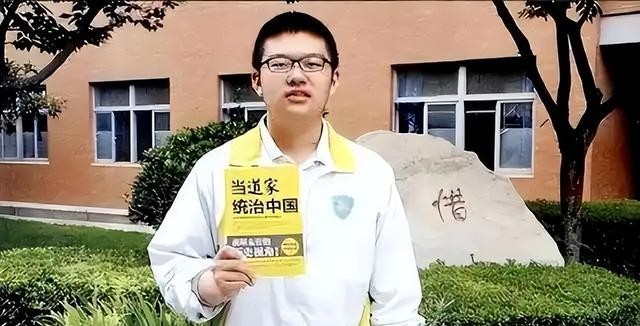

2014年暑假,他自费出版了个人著作《当道家统治中国:道家思想的政治实践与汉帝国的迅速崛起》。这部30万字的作品,凝聚了他对历史的浓厚兴趣和深刻洞察。

有一回,有个叫刘文芳的老师跟记者聊了起来,在聊天过程中,她坦言:“给林嘉文上课那会儿,我可真是觉得压力山大,这小子在这方面太有才华了。”

老师以前就提过,林嘉文对历史一直有他自己的想法。他深入琢磨了汉代的事情后,得出了一个新看法:“文景两位皇帝对中国的贡献,其实并不比秦始皇差多少。”

为了验证这个说法,林嘉文特地写了一本历史书,书名叫《道家掌权下的中国:道家怎么让汉帝国快速强大起来》,总共有三十万字。

没多久,好多记者就找上了林嘉文,他们都想采访他。

16岁出书的消息很快传开,林嘉文成了名人,大家都叫他“天才少年”、“史学奇才”,媒体也争相报道。

但出名并没有让林嘉文高兴,反而让他更加迷茫和痛苦。他本来只想分享自己的历史想法,结果却要面对媒体的各种解读和大家的过高期待。

有些人怀疑他的能力,说他抄袭或者找人代笔,这些质疑让他非常难受。在学校里,同学们对他的态度也变了。有些同学叫他“林老师”,对他冷嘲热讽,甚至捉弄他。

同学们并非故意,但玩笑似的称呼,更突显林嘉文与大家的差异,这让他感到更加孤独。他很想融入集体,获得认同,但却发现自己与周围的环境渐行渐远,越发疏离。

2015年,林嘉文被诊断出患有抑郁症。虽然开始服用药物,但副作用让他更加难受,身体和精神的双重打击让他对生活感到绝望。

曾经热爱学习和思考的他,如今连保持清醒都十分困难。林嘉文觉得自己对身体失去控制,生活也变得毫无意义,仿佛失去了方向。

教育的缺失与社会的冷漠

高考倒计时100天,林嘉文突然想吃饺子,这有些反常。那天晚上,他难得地和父母聊起了家常,不再像平时一样只谈历史。

吃完饺子,他笑着和父母说了再见,回到房间,在电脑上写下最后的告别。他说,未来的生活对他来说毫无吸引力,他已经看清了自己将来的路,也明白自己能做到什么程度。

随后,他从家里的窗户跳了下去,结束了自己年轻的生命。林嘉文的悲剧不仅仅是一个家庭的悲剧,更是整个社会的悲剧,它反映出教育体系的严重问题。

我们的教育过于看重分数和成绩,却忽略了学生的心理健康和全面发展。这种教育方式或许值得我们深刻反思。

我们常常注重学生的考试成绩,却忽略了他们也是活生生的人,有自己的感受和想法。

林嘉文的遭遇,也暴露出社会对抑郁症的了解还不够,甚至有些冷漠。

很多人不明白抑郁症是怎么回事,甚至带着偏见,觉得这不过是小题大做、无病呻吟。这种不理解和不支持的态度,让抑郁症患者更加孤独,最终导致悲剧发生。

构建新时代教育的突围之路

林嘉文的离开,让我们痛定思痛,教育不能只关注知识灌输,更要重视学生的身心健康和全面发展。

我们需要建立更人性化、更科学的教育体系,让孩子们在健康快乐的环境里茁壮成长。

学校应该加强心理健康教育,配备专业的心理辅导老师,定期开展心理健康讲座和活动,帮助学生学会识别和应对各种心理问题。

家庭要重视孩子的情绪波动,敞开心扉交流,创造一个充满关爱和理解的家,让孩子感受到被爱和支持的力量。

社会需要增加心理健康服务的投入,让更多人了解心理健康知识,消除对抑郁症的误解和歧视,及时有效地帮助患者。

我们每个人都应该关注青少年的心理健康状况,齐心协力,让他们在充满阳光和希望的环境中健康成长。这需要我们共同的努力,创造更美好的未来。

林嘉文的故事让人感到惋惜,他的选择也引发人们的思考。我们是否能从他的经历中得到启示,从而减少类似事件的发生?

孩子不是学习机器,他们也需要理解,需要关爱。

这事儿也给学校提了个醒,别光顾着升学率,多关注学生的心理健康。

学校应该提供心理咨询服务,帮助学生排解压力,引导他们树立正确的人生观和价值观。

这事儿也给社会提了个醒,别光顾着追逐名利,多关注青少年的心理健康。