那天,叶剑英独坐书房,手捧诗集。秘书小李悄然步入,见状其凝重侧颜,心中不禁生忧。

叶剑英慢慢抬起眼眸,透露出深沉的疲倦。

收拾行李,准备今晚搬迁。

秘书面露疑惑之情,对于眼前的状况感到不甚理解,思维在探寻着其中的缘由。

现今就要搬迁?是否过于急促?

“就在今晚。”叶剑英的语气透露出不容置疑的坚定。

秘书察觉叶帅近日情绪低落,未加询问,郑重点头后,即转身着手准备行李事宜。

毛主席逝世后,叶剑英元帅常深夜突令全家搬迁,一日之中甚至数次更换住所,此举令人诧异。叶帅频繁搬家之原因,引人探究。

【临终托孤 暗示叶帅】

1976年9月,毛主席临终前,众领导齐聚病房,欲与这位伟大领袖进行最后的道别,希望能在其生命的尾声表达敬意与不舍。

他们步履轻盈,满怀敬意与感慨,然而毛主席眼皮沉重,未有任何反应。

叶剑英步入病房时,毛主席似有所感,虚弱双眼微张,勉力欲动,然身体已极度疲惫,难以为继。

叶剑英立于主席床边,望着昔日威风指点江山的伟人,此刻卧榻之上,虚弱不堪。

他心中充满悲痛与感慨,泪水模糊了双眼,却仍竭力维持着军人的坚毅,不失其坚定。

他视毛主席为领袖、老师及老友,难以设想失去毛主席后,国家将会变成怎样。

毛主席的言语、眼神及动作,均是他内心的指引,如同指南针般明确方向。

他至床边,缓缓握住毛主席的手,虽已失却往昔温暖,叶剑英仍能深切感受到其中蕴含的深厚情感与无尽牵挂。

当叶剑英转身欲离,毛主席用尽余力,举手似欲挽留。

然而,叶剑英未能目睹,内心深感遗憾与失落。

幸运的是,邻床护士迅速发现情况,即刻告知叶剑英。叶剑英立刻赶回,站在毛主席床边。

他观察到主席嘴唇轻颤,似欲传达信息,却无奈声音无法发出。

叶剑英心痛至极,紧握主席之手,竭力从其微弱的呼吸里探寻生命的迹象。

叶剑英突感手上微动,发现毛主席手指在其掌心轻点了三下。

叶剑英心中骤然一震,因极度悲痛,当时未能领会毛主席的意图。

毛主席的手缓缓松开,生命之力仿佛消逝殆尽。叶剑英满眼泪光,心情沉重地离去,内心充满了无尽的悲痛与肩负的重大责任。

9月9日,毛泽东主席逝世,中国痛失一位卓越领袖。

叶剑英忍受悲痛,肩负毛主席遗愿,深知自己必须坚定前行,继续努力奋斗,为国家富强和人民幸福贡献力量。

【收拾残局 力挽狂澜】

1976年,中国面临历史的重大转折时期。

毛主席逝世后,国家痛失伟大领袖,同时,潜藏阴谋渐显,部分人士动作频繁,致使老革命家面临愈发严峻的处境。

风雨之际,叶剑英悟出毛主席先前的三下手势,既是对他的信任,也寄望国家未来,他深知自己肩负着重责大任。

叶剑英心怀壮志,深知前路多舛且艰险,却从未有过丝毫退缩之意。

他精心筹谋,确保每个细节无误,挑选了几位可靠同志紧密协作,每项决策仅限少数人知晓,严防泄露给别有用心之人。

夜色笼罩,西山宁静被政治风暴席卷,叶帅居所亦受影响。不料,一些意图不明者也悄然迁居至这座原本安宁的山脚下。

晚饭后散步,叶帅保持日常习惯,实则内心警惕且深思。他眼中既有对未来的忧虑,也透露出对国家前途的坚定信念。

一天晚间,叶帅骤然对秘书言道:

我们搬家时,仅携带重要物品,其余均留下。

秘书投以疑惑目光,心中满是困惑,然而叶帅面容坚定,未露丝毫迟疑之色。

秘书轻声询问:“是否显得有些急躁?”

叶帅否定了提议,轻轻摇头,表示不赞同。他的动作明确而坚定,无需多言,已传达出清晰的立场。

必须即刻出发,以求攻其不备。

秘书虽不解其中深意,仍迅速整理好随身重要物品,跟随叶帅迈向未知的未来。

他深知,叶帅的每个决定皆经深思熟虑,背后蕴含深远意图。

叶剑英生活动荡,但他意识到无声战斗刚启幕,为保护自己和同志,他时刻保持高度警惕。

每次变换住址及交通路线,旨在规避有心之人的监视与追踪。

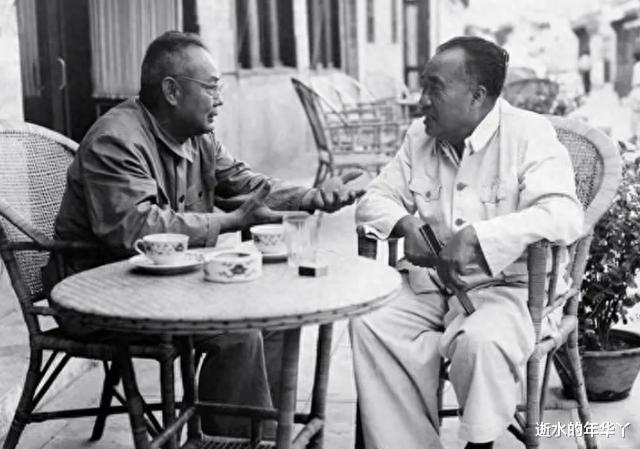

时间推进,局势趋紧,叶剑英频密与邓小平、陈云、邓颖超沟通,每项决策与行动皆经深思熟虑。彼时,他尤为渴望了解华国锋的意见。

同时,华国锋欲与叶帅交流,遂借李先念为媒介,寻求破解当前难题之策。

李先念向叶剑英传达华国锋的消息后,叶剑英当即决定,视此为转机,迅速联络可靠同志,着手筹备一项意义重大的行动。

同时,有人正加速行动,叶剑英深知,每拖延一秒,都可能给国家未来带来巨大风险。

10月6日,既定计划顺利执行。

那一小时虽短,却似凝固,每秒皆满载紧张与期待。

叶帅脑海中重现往昔记忆,毛主席的叮咛、国家的前景、人民的期望,种种情愫在这一刻凝聚,交织成无尽的思绪。

计划顺利推进,叶帅心中终得宽慰。

决定性时刻,未流血也未开枪,他们凭借智慧与决策,圆满达成毛主席最后的嘱托,一切悄无声息却意义非凡。

关键时刻,叶剑英展现的睿智不仅为他赢得尊重,更为中国未来开辟了新道路。

【力挺邓小平复出】

叶剑英深知后续决策关乎国运,以睿智胆识洞察邓小平同志的重要性,认为这位曾遭误解的老革命家,实乃国家亟需之栋梁。

此推荐不仅体现了对邓小平个人的肯定,也彰显了对国家未来走向的深刻理解与预见。

叶剑英多次造访,力邀邓小平共谋国家未来,其诚意与执着为邓小平重返政坛创造了关键机遇。

叶剑英于党中央关键会议中阐述道:

邓小平同志乃党内瑰宝,其智慧与经验为国家亟需。此刻正值关键,我们应齐心协力,请邓小平同志复出,共促国家繁荣稳定。

后来的历史验证了叶剑英决策的智慧,邓小平同志随后引领中国开启了改革开放与现代化建设的新篇章。

他推行的政策有力促进了中国发展,充分验证了叶剑英的推荐。这些政策实施效果显著,彰显了对国家进步的重大贡献。

叶剑英等同仁的奋斗促使国家渐趋安定,中国的发展随之展现出旺盛活力。

叶剑英曾平静表示:

党内不可或缺的有毛主席、邓小平,而我叶剑英虽非必需,但亦在党和国家的历史进程中发挥了重要作用。

此语简洁而富有深意,彰显了他淡泊名利、不慕权位的高尚品格。

叶剑英的睿智决策,在特殊历史时期独树一帜,彰显其杰出领导人的智慧与胆识,为后人深刻领悟其品质提供了重要典范。

在那个动荡时期,叶剑英以他的智慧,为中国指明了前进的道路,确保了国家的未来有了明确的方向。

【晚年缅怀毛主席】

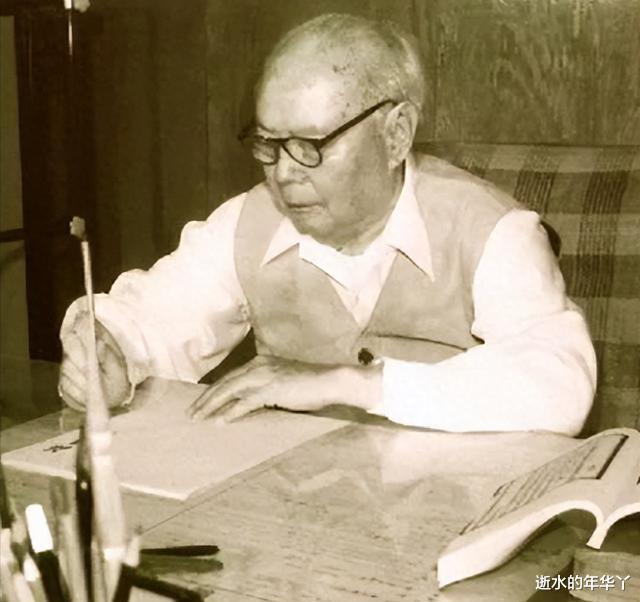

1977年5月14日,天气和煦,叶剑英迎来了他人生的第八十个春秋。

特殊日子里,他忆起与毛主席并肩战斗的时光,感慨万分。笔下记录的是往昔珍藏,亦是对未来的深切期盼。

在宁静的书房内,他执笔,将思念与感慨凝为诗篇《八十书怀》。字里行间,尽显对毛主席的深切怀念与崇高敬意。

诗中,他颂扬毛主席功绩,抒发革命豪情。笔下缅怀斗争岁月,期盼未来。词句间尽显与毛主席的深厚友谊及共同信仰。

得知叶剑英80寿辰,尽管他不愿庆祝,徐向前、聂荣臻等老战友仍自发前往其住处,共同为他祝贺生辰。

他们的抵达,使叶剑英深切体会到那份难以描述的温情与友情。

叶剑英深感邓小平的赞赏及徐、聂二人的诗赠所体现的理解与认可,倍加珍视与毛主席及众老革命家共度的革命岁月。

时光荏苒,7月31日解放军建军50周年庆典上,叶剑英重申了对毛主席的深切缅怀之情。

他声音颤抖,字字真挚,深怀对毛主席的思念。生死患难中的深情,让在场的每个人都感受到他们之间非同寻常的友谊。

叶剑英回顾革命历程,谦逊真诚地表示:

若非追随毛主席,我深信此生将碌碌无为。紧跟领袖指引,我的人生得以超越平凡,成就非凡。

他的言辞质朴且深情,透露出对毛主席深深的敬仰与怀念。

毛主席南下巡视时,对叶剑英评价甚高,谈及他时称赞不已。

叶剑英同志于关键时刻立下赫赫战功,若无他,我们无以存焉。他乃我们之救命恩人。

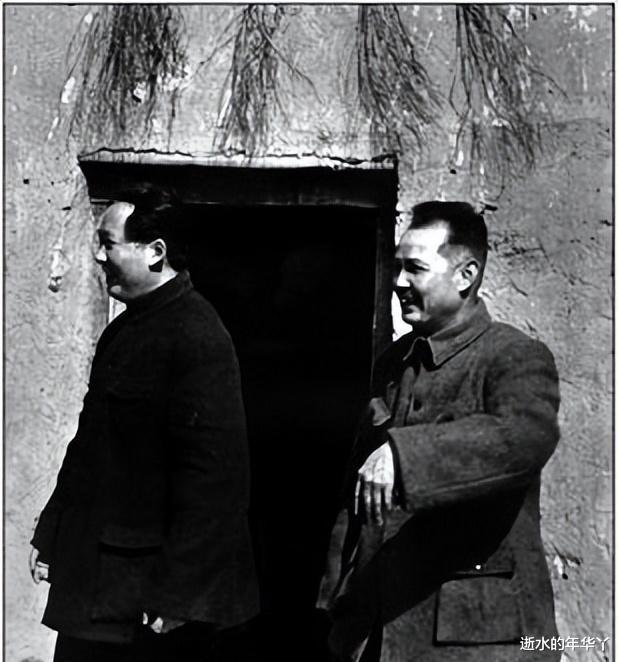

1931年红军反“围剿”战中,叶剑英与毛主席相识。他深感毛主席战略眼光独到,遂坚定支持其战略决策。

叶剑英在长征途中两次挽救其生命,这两次救命之恩深化了两人间的友谊,成为他们深厚情谊的坚实见证。

遵义会议后,叶剑英率兵冲锋,解救被敌军围困的毛主席;另于会议遭国民党飞机轰炸时,他迅速引领毛主席寻找安全掩护。

两河口会议后的“密电事件”彰显叶剑英决断智慧,他及时揭露张国焘阴谋,保卫红军与党的领导核心,获毛主席赞赏,称其“临危不惧,机智应变”。

毛主席与叶剑英的合作及友谊,构成了中国革命与建设历史中的关键篇章。

两人友谊深厚且相互尊重,见证了共为国家人民未来拼搏的历史,也体现了他们在关键历史时刻的重要决策与贡献。

提及毛主席,他眼中闪过敬爱与思念,那是超越生死与时间的深情友谊,深刻而恒久。

毛主席与叶剑英的友谊,源于彼此相知相惜,更因共同信仰及为人民、国家奋斗的目标而凝结,展现出两位伟人之间深厚的情感纽带。

毛主席与叶剑英的关系不仅是革命同志的紧密协作,还蕴含深厚的个人友情与彼此尊重。

自相识起,他们共度难关,于历史重要时刻彼此支持。此间关系已超合作伙伴,升华为互信互倚的战友之情。

他们的故事,构成中国革命历史的重要篇章,是我们今日获取智慧与勇气的宝贵资源。

在特殊时代,他们的友谊是前行的动力,亦是那个时代最宝贵的记忆。