引言:本段落旨在概述主题,明确中心思想,确保逻辑清晰且用词准确,同时遵循字数限制,不包含原文内容及语气词。

查阅历史文献,犹如穿越时空之旅,让人深刻体验并感受古代文化的独特魅力。

历史文献记录的古代社会真实事件与制度,有助于我们客观全面地认知封建朝代。

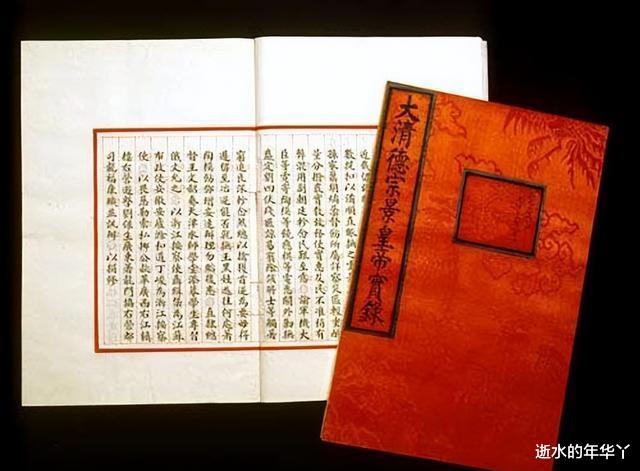

清朝的《南部档案》展现了统治阶级在文献与档案管理上的智慧,使我们直观了解其工作方法与策略。

《南部档案》详展京城时期州县印信制度,分析此制可结合时代背景,透视清朝统治阶级在政治工作中的创新举措。

《南部档案》如何描述清代州县印信制度?此制度对清代政治发展有何不可磨灭的影响?

清代印信制度是彰显官僚体系中官员实际权力的制度。印信即官员所持代表官职公权的印鉴。

此为信物,唯有加盖印信的文件,方能在官僚体系中获其他官员广泛认可。

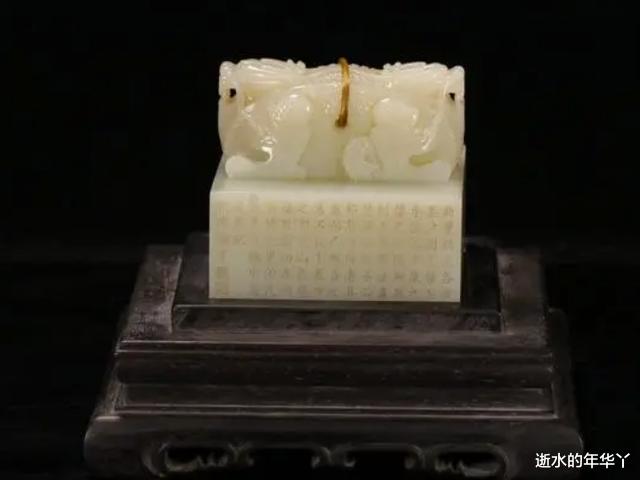

清代社会中,官员印信因等级而异。《大清会典》曾对此有所描述,明确了不同官员所持印信存在的差别。

此书载:“印分五类:宝、印、关防、图记、条记。”此五类自高至低,自前至后,依次反映持印者社会等级与地位。

印信与关防性质不同,清政府律法规定,正式派遣的官员所用印信称为“印”,即各级正印官所持。

相对的是,因特殊情况临时派遣的官员使用长方形官印,此印信形状有别于正式官员所持,亦称“关防”。

依据形状差异,两种截然不同的任用体系下的官员可被清晰辨识并区分。

且不同等级官员的印信制作材料各异,高级官员多采用名贵石材,部分更使用珠宝或翡翠为原料。

天下至尊的皇帝,所持为玉玺,此玺由上乘美玉雕琢而成。

印信大小依实际情况而异。官员在公文中所用印信较大,而其个人私印则相对较小。

乾隆皇帝在奏折与珍藏书画上盖的印信,形状大小各异。这种差异反映了它们在使用性质上的不同。

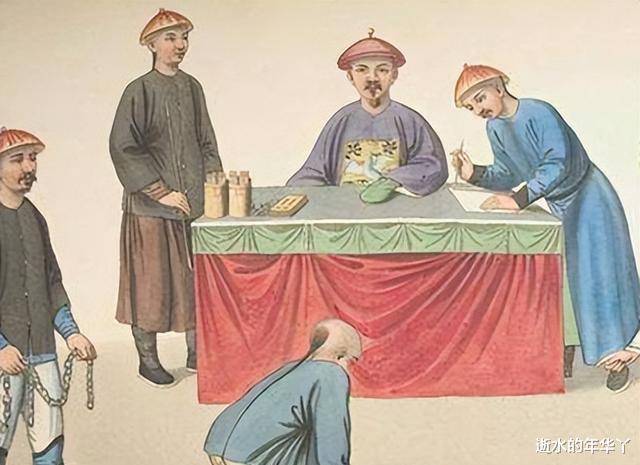

清朝官方文件明确描述了启用印信的方法。据《南部档案》记载,清政府对印信管理严格。

新上任官员欲启用印信,须遵循公正公开的既定流程。

在《南部档案》中,官员从前任接管官方印信,凭此印信,其在地方政府所为皆获官方认可。

这易于理解,类比于皇位传承,众皇子争位时,唯获传位玉玺者,方被公认为下任君主。

他所持玉玺乃皇帝权力之印信。缺此玉玺,即便皇帝亲封太子,亦难获文武大臣一致认同。

此外,《南部档案》详细记录了多项规范与流程,均以文字形式明确载明。

道一级官员上任初,需确保自身及周围工作人员信息变动得到准确上传与下达。

他发出的文件,以印信为权威唯一标志。唯有加盖印信的文件,方获上司与下属承认。

未获印信前,他无权以官职名义处理地方政务。印信是确认其身份的唯一凭证。

严格标准有效遏制了政治工作中的投机行为,同时增强了正式官员工作的公信力。

光绪二十五年,清政府命张九章赴南部县任知县,接替前任袁用宾。袁用宾曾任该县知县,深得民心,被视为父母官。

袁用宾因官员更替,需依规行事,于公众见证下,将任内所用印信正式移交给张九章。

值得一提的是,他须出具具政府公信力的批文。仅当政府允许印信移交并开具相应允准文件时,该移交过程方合规范。

官员私下移交工作,违反政策规定,故不被朝廷承认。

《南部档案》显示,前任知县需完成移交印信关防等流程,且符合规范标准交予新任知县,才算彻底履行完任期内的所有职责。

未完最后步骤,此官员在朝廷视为晚节不保。无论面临升迁或贬谪,其后续政治工作必将深受影响。

新上任官员的工作正式展开,始于从前任官员处接收印信。此环节完成,标志着其职责正式接手。

无印信者,虽负朝廷指派,地方政府之事皆不得朝支持。遇重大事宜,反可能受惩处。

严格规定与标准流程的实施,有效缓解了官员间私相授受的问题,使得部分官员的投机取巧行为无处隐藏。

启用并移交印信,确保工作启动与结束过程规范有序。

系统化的流程对标准政治工作模式至关重要,它确保了工作的规范性和高效性,是实现政治工作目标不可或缺的一环。

《南部档案》充分展现了这一点,为当今政治工作从业者提供了深刻的启示。

封存被解除,防伪标识得以展现。

印信是清代州县官员的权威凭证,唯有加盖印信的文件才被广泛承认。印信在官员政治活动中,扮演着必不可少的通行证角色。

官员更替以印信移交为始,印信正式传递后,新官方可正式接手工作。

每位官员的印信并非每日随身,实际上,每年时节更替时,印信都会进行封存与重新启用的程序。

年末时节,朝廷事务渐减。受秋收冬藏观念影响,冬季尤其是临近年末,成为官员们最为清闲的阶段。

此期间,官员印信将统一封存,标志一年工作周期完结。封存后不久,官员们相继开始年假。

州县官员时有进京,直接向皇帝汇报各项工作进展,确保事务得以妥善陈述与反馈。

此期间,他们无需理会地方事务,故印信被妥善封存,此举不会引发重大困扰。

年假结束后,大家返岗迎新年。新工作周期随即启动,去年封存的印信重获启用。随后,繁忙工作再度来临,众人生活步入正常轨道。

一封一启,标志着两个工作周期的交替。年末封存与年初启用,承载着政治生活中的仪式感,体现了周期更迭的庄重与正式。

《南部档案》除记录印信封存与启用外,还载有《大清会典则例》中关于印信真伪鉴别的内容。

印信用于昭示法规,防范弊端需极其周密。此言强调了鉴别印信真实性的重要性。

印信作为关键信物,其防伪工作至关重要,需谨慎对待。

制作印信时,在无字印边预留特殊标识,此标识为鉴别真伪的重要标志,且为民间伪造者所不具备的工艺特征。

最后,书中提及印信关防铸造时,需在四角各预留一柱,待官员到位后,方可截磨启用。

在印信关防使用前,匠人需在四角留长。正式使用时,官员会亲自截断多余部分并打磨剩余表面。

清代统治阶级重视印信防伪标志,这些标志展现了特殊工艺,体现了古人无尽的智慧。

官方制造的印信方具权威。民间因故存在伪造印信现象。

然而,伪造过程难以完全模拟真实制作,因此防伪标识扮演着至关重要的角色。

《南部档案》显示,清代州县使用印信确保行政公信度。印信类似今日国家机关公章,加盖后方能使工作文件获社会普遍认可,程序与流程均合理。

印信既是信物也是权力象征。统治阶级依赖印信发布政令,因其被视为权力维系的重要手段。

此外,涉及印信使用的所有流程均公开透明,且步骤严谨细致。

清代政治秩序完善体现在:制作、流通、启用、封存及官员交接各环节,均受到严格规范与管理。

南部县是清代社会发展较先进的州县,其印信使用制度展现出严密体系。

南部县是清代州县的一个代表,它体现的清代基层政府大多已融入较为完善的政治体系中。

印信制度利于清朝中央政府,使清政府能有效管控基层,同时让统治阶级掌握基层政府工作概况。

在可循之据下,每位官员须对印信使用负责,此举间接规范了清朝官场的工作行为。

结语:总结而言,本段内容旨在强调核心要点,确保信息准确无误地传达,同时保持逻辑清晰与语句通顺,以达到精准表达段落中心思想的目的。

《南部档案》是研究清朝州县印信制度的重要文献,它反映了南部县的实际状况,从中可窥见清朝基层政府的政治运作情形。

从南部县推广至其他州县,中央朝廷借助印信制度强化了对基层的管控,标志着中央集权的持续增强。

清朝作为封建社会的顶峰,展现出相应的政治特征。

《南部档案》是一部作品,其具体内容聚焦于南部的相关档案记录,保持了原文的中心思想,且用词准确,语句通顺,逻辑清晰。

《大清会典》是一部典籍,详细记载了清朝的规章制度、机构设置及职权划分,是了解清朝政治体制与历史沿革的重要史料。