其实犹太民族和中国历史渊源时间非常的长。长到几乎贯穿大半个中国历史。早在周朝和秦汉时期,犹太人就已经在河南地区开始经商。而大规模的犹太人到达中国的时间是在唐代,他们主要通过丝绸之路来到中国,也有部分是通过海路进入。这些犹太人来到中国后,分散到了全国各地,并在经商领域取得了巨大的成功。在宋朝,犹太人在首都开封形成了聚集区,他们与阿拉伯人一道,从丝绸之路来到京城,并在经济基础上建立了犹太会堂。到了明朝,开封犹太社团进入了鼎盛时期,当时的社团已经有了五百个家庭,人口大约为五千人,他们的社会地位也达到了一个新的高度。

在历史的长河中,犹太人在中国不仅从事商业活动,还逐渐融入了中国的社会和文化。他们通过科举考试入仕为官,接受儒家思想,与汉族通婚,从而在文化和宗教上进行了调整,以适应中国社会。然而,随着明清时期闭关锁国政策的实施,开封的犹太人无法与外界再取得联系,最终被中华文化所同化。到了近代,随着俄国革命和纳粹屠杀的爆发,大量犹太人为了逃避战乱和迫害而来到中国。上海和哈尔滨成为接纳犹太难民的主要城市,其中哈尔滨的犹太社区在二战前非常繁荣。首先,中国为犹太难民提供了庇护所。二战时期,当无数无辜的生命被战争的阴影所笼罩时,中国的上海等城市向犹太难民敞开了大门。在1933年到1941年间,有超过3万名犹太避难者经由上海来到中国,上海成为了当时犹太人心中的“第二故乡”。

中国政府和民众为犹太难民提供了生活上的援助。在战乱中,中国政府为犹太人开放了救援通道,允许他们来华并尽最大努力为他们提供了庇护和安全。上海的一些民众也积极地投入到帮助犹太人的工作中,为他们提供了住所、食物、医疗和其他必需品。犹太难民在上海建立了自己的社区和学校,慢慢融入了中国社会。此外,值得一提的是,当时担任中国驻奥地利维也纳的总领事何凤山向犹太人发放了前往上海的签证,使他们得以逃出纳粹的迫害而获得重生。何凤山因此被誉为中国的“辛德勒”,他签证过的犹太人接近1万人。

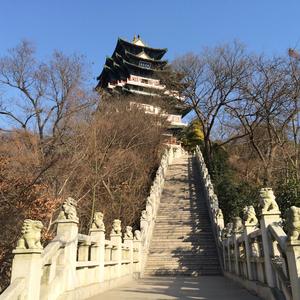

目前,中国境内仍有少数犹太人后裔生活在汉族和回族社群中,同时也有犹太会馆等历史遗迹见证着犹太民族与中国的深厚渊源。此外,在以色列建国后,中犹两国也在军事、农业等领域进行了合作,进一步加深了双方的友谊和联系。

犹太民族与中国历史的渊源是一个充满波折和融合的过程,既体现了犹太民族独特的文化传统,也彰显了中华文明的包容与宽广。