1983年香港利舞台剧院,19岁的张曼玉在港姐后台紧张到呕吐。拿下亚军桂冠时,评委给她的评语是"木头美人"。这个标签伴随了她整个黄金时代:《警察故事》里她被成龙骂"浪费菲林",《玫瑰的故事》剧组因她不会哭戏险些换角。

转机出现在1988年《旺角卡门》片场。王家卫让NG二十次的张曼玉点烟静坐,突然抢走她手中香烟:"现在想哭吗?"

这个举动激活了她的表演本能,镜头里阿娥的眼泪混着烟灰坠落,成就华语影史经典镜头。威尼斯电影节主席马尔科·穆勒惊叹:"中国有了自己的莫妮卡·贝鲁奇。"

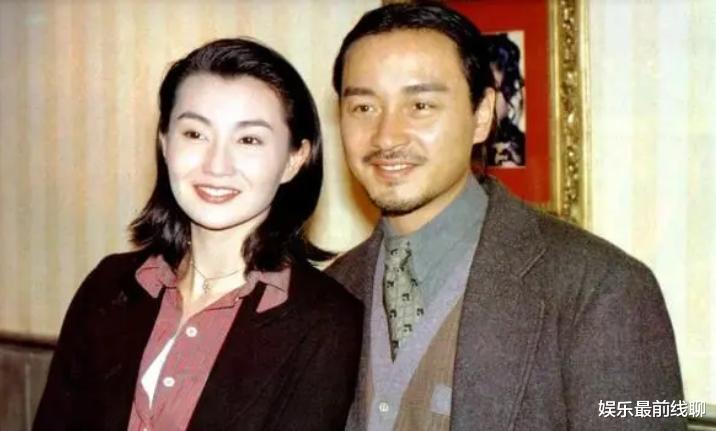

1993年《东方三侠》拍摄现场,张曼玉左手无名指的戒指引发媒体狂欢。这是她与地产商宋学祺的定情信物,也是她最接近传统婚姻的时刻。

然而当男友因投资失败要求她抵押房产时,她果断摘下戒指:"爱情不是风险对冲。"

与法国导演阿萨亚斯的婚姻更显戏剧性。1999年两人在《清洁》片场协议离婚,却联手打造出戛纳封后之作。

张曼玉在获奖感言中调侃:"感谢前夫帮我打破表演瓶颈,现在我们都自由了。"这种分手后仍能共同创作的气度,让昆汀·塔伦蒂诺直呼"真正的艺术家做派"。

2014年震惊娱乐圈的"搬家事件",暴露了张曼玉的极致生活观。她将南湾豪宅换成小西湾普通公寓,被狗仔拍到在宜家购买打折家具。

粉丝痛心疾首时,她戴着劳保手套粉刷墙壁的照片悄然流出——墙上挂着的正是戛纳奖杯。

这种去符号化生存延伸至每个细节:穿着19元地摊T恤参加慈善骑行,用老年公交卡乘地铁,在街市与摊贩讨价还价。

时装编辑在她身上发现绝版Chanel外套,却被改造为买菜布袋。面对"过气女星"的嘲讽,她在访谈中反击:"用爱马仕装榴莲才是真正的奢侈。"

在《十二道锋味》录制现场,谢霆锋问及独居是否孤独。张曼玉指向天台菜园:"看着番茄变红比等男人说爱你踏实。"她将时间切割成三份:上午在社区大学教法语,下午担任流浪动物救助义工,夜晚则化身地下乐队鼓手。

这种多维度的生命体验正在影响新一代女性。作家李筱懿评价:"她证明了单身不是婚姻失败后的备选,而是主动选择的生活方式。"

当张曼玉骑着改装机车现身街头,后座载着的不是绯闻男友,而是整箱待捐的旧衣物——这位昔日的"曼神",终于活成了自己最满意的作品。

在娱乐圈这个巨型名利场,张曼玉的"消失"恰是最有力的存在宣言。她亲手拆解了影后的黄金枷锁,在柴米油盐中重建生活美学。

正如她在柏林电影节留下的金句:"演员会过期,但成为自己的观众永远精彩。"