消失7年的马航MH370终于有了下落!英国航空工程师理查德·戈弗雷用“幽灵信号”技术,在4000米深海中精准定位了坠机点。这个让全球搜救团队头疼的世纪谜案,竟被一项“听起来像科幻”的技术破解了。这背后究竟藏着怎样的黑科技?让我们从技术原理到实战应用,揭开这场深海追踪的神秘面纱。

2021年,戈弗雷团队发布的报告震惊世界:他们通过分析全球业余无线电爱好者的信号数据,发现MH370在失联当天干扰了7个无线电信号收发点。这种被称为“弱信号传播报告器”(WSPR)的技术,就像在太空中编织了一张隐形的“信号网”——当飞机飞过两个信号收发点之间时,会对信号产生微弱干扰,通过分析这些干扰的时间差和频率变化,就能反推出飞机的飞行轨迹。

打个比方,这就像你在黑暗中看不见鸟群,但能通过它们飞过路灯时遮挡光线的频率,推断出鸟群的数量和飞行方向。戈弗雷的团队正是利用这种原理,结合海事卫星的7次“握手”数据,最终将坠机点锁定在澳大利亚珀斯以西1933公里的断岭海域。这里的海底地形极其复杂,有火山、峡谷和悬崖,传统搜索设备很难覆盖,但弱信号技术却能穿透这些障碍,精准定位。

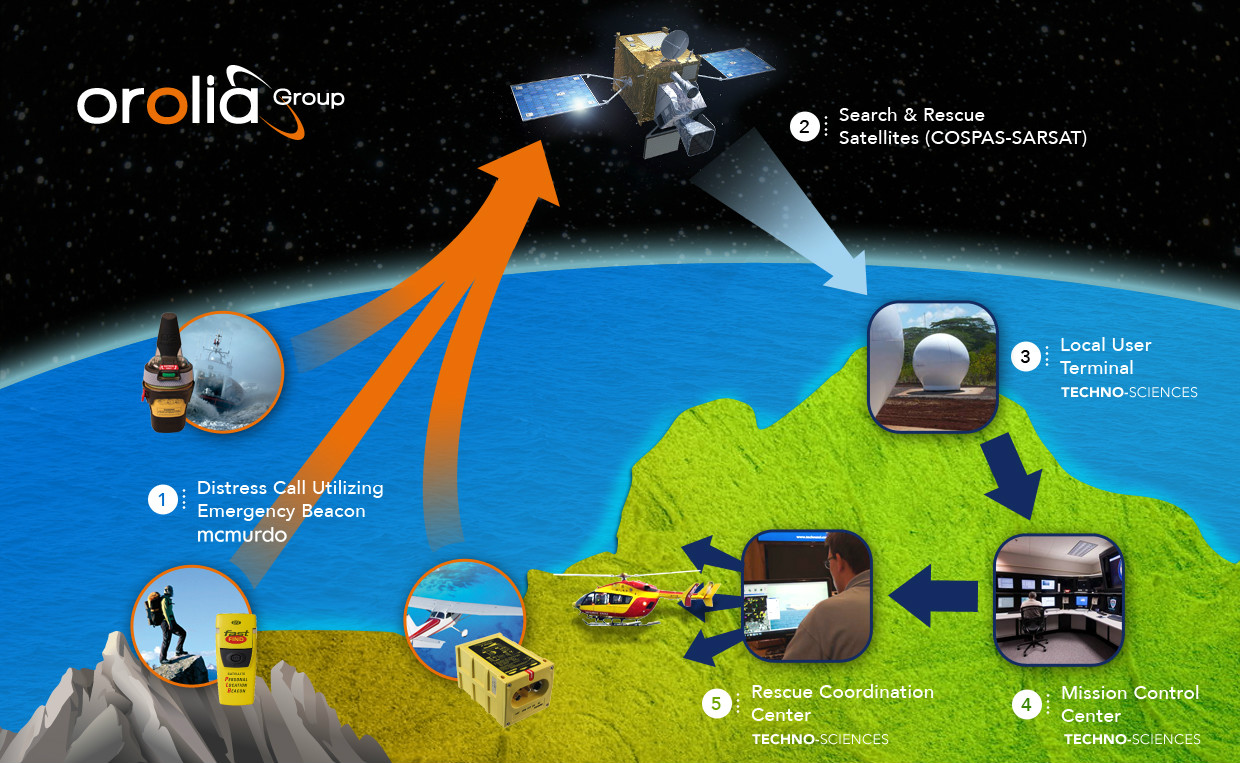

MH370失联后,国际海事卫星组织(Inmarsat)的卫星数据成为唯一线索。卫星每隔一小时会收到飞机发出的声脉冲信号,但这些信号不含位置信息,只能确定飞机与卫星的距离。科学家们通过多普勒效应分析信号频率的细微变化:当飞机靠近卫星时,信号频率会升高;远离时则降低。结合飞机的燃油量和飞行速度,最终划定了南北两条“走廊”。

不过,这种方法存在巨大误差。2014年的搜索范围覆盖了460万平方公里海域,相当于50个浙江省的面积。直到戈弗雷的弱信号技术介入,才将误差从±150公里缩小至±50公里。更关键的是,弱信号技术与卫星数据形成互补:卫星确定大致区域,弱信号技术则像“手术刀”一样切割出精确坐标。

2025年重启的搜索行动中,AI技术和自主水下航行器(AUV)成为主角。搭载多波束声纳的HUGIN潜艇,能以每秒15帧的速度扫描海底,生成精度达5厘米的三维地图。AI系统实时分析声呐数据,将金属残骸与海底岩石的识别准确率从75%提升至89.7%。更神奇的是,AI还能逆向推演残骸漂移路径,结合10年海洋运动数据,将搜索半径缩小87%。

这些技术的结合,让深海搜索从“碰运气”变成“精准制导”。例如,HUGIN潜艇配备的合成孔径声呐(SAS),能在6000米深海连续作业72小时,单日扫描面积达1200平方公里。如果发现可疑目标,AI会立即比对波音777的2000种合金成分数据库,通过X射线荧光光谱技术当场验证。

这场技术革命的背后,是无数科研人员的“生死竞速”。黑匣子的水下定位信标只能工作30天,而MH370失踪时信标电池已过期。为了突破这一限制,中国“海巡01”轮曾在2014年捕捉到疑似黑匣子信号,但受限于技术,无法确定来源。如今,AI驱动的声呐系统能分辨37.5kHz的黑匣子信号与海洋噪声,误报率从35%降至3%。

更令人惊叹的是,科学家们还利用区块链技术建立残骸溯源系统。每片残骸的发现时间、坐标、影像都会自动上链,确保数据不可篡改。这种“技术+伦理”的双重保障,既避免了阴谋论的滋生,也为未来航空事故调查提供了范本。

尽管技术取得了重大突破,但MH370的坠机原因仍是谜。法国专家提出,飞机可能在燃油耗尽前由飞行员操控“软着陆”,而非自由落体。如果这一假设成立,残骸分布模式将与早期推测完全不同。此外,AI分析军用雷达数据时发现,飞机曾爬升至4.5万英尺(远超波音777极限),这一异常操作至今无法解释。

未来,随着深海探测技术的民用化,我们或许能揭开更多真相。例如,数字孪生技术可1:1还原坠机海域,让全球专家通过VR协作分析;激光诱导击穿光谱(LIBS)能在海底实时检测金属成分,无需打捞。这些技术不仅能破解MH370之谜,还将推动深海矿产勘探、海底电缆维护等领域的发展。

从2014年的“大海捞针”到2025年的“精准定位”,MH370的搜索历程见证了人类技术的飞跃。弱信号追踪、AI分析、深海机器人……这些冰冷的科技背后,是239个家庭的血泪与全球科学家的坚守。正如一位家属所说:“我们不需要赔偿,但世界需要答案。”这场跨越十年的追寻,不仅是对真相的叩问,更是对生命的敬畏与对技术的信仰。当HUGIN潜艇再次潜入印度洋,我们期待的不仅是MH370的残骸,更是人类在深海中书写的新篇章。