1931年9月18日晚10点20分,东北奉天柳条湖,一声闷响。

这便是日本关东军制造的“柳条湖事件”。对于这次事件,关东军可谓是机关算尽:爆炸10分钟后,会有一辆从长春开往大连的火车经过柳条湖,铁路一断,列车必定出轨,肯定是个大新闻;到时候就嫁祸给东北军。出乎意料的是,炸药虽然炸了,但只有一侧铁轨出现了80厘米的轻微损伤,铁轨下的枕木也只断了两条。结果,这点损伤没能对火车产生丝毫影响,关东军只好灰溜溜地看着火车通过。

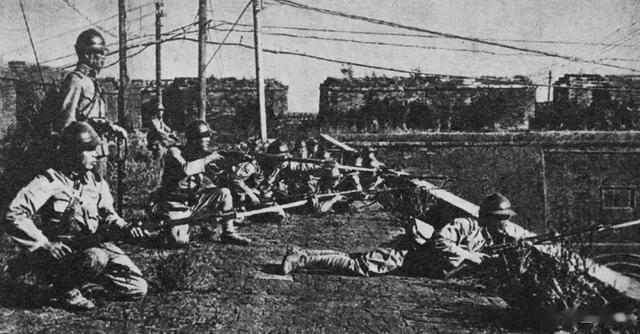

这场蹩脚的演出就是“九一八”事变爆发的原点。通常,关于“九一八”事变的叙述主要侧重于关东军与东北军两方面,集中阐述日本军部对华侵略野心与东北军不抵抗的全过程。但就日本方面来说,这起所谓“满洲事变”也在日本政坛引发连锁反应,成为“军国昭和”时代的开山之作;日本的政治格局,尤其是裕仁态度的变化都能从事变发生第二天的“九一九事件”里找到原因。

9月19日上午,首相若槻礼次郎从陆军、外务省两方面获得详细汇报,随即在上午10点召开紧急内阁会议。就在日本内阁决定“事变要朝着不扩大方向而努力”的同时,驻朝鲜半岛的日本军队司令官林铣十郎中将响应关东军,派遣前锋部队坐上火车开赴鸭绿江中朝边境,抵达新义州后立刻派遣一个大队(营)兵力的日军越境侦查。按照1908年《陆军刑法》第2章“擅权罪”第37条规定,“对于权外之事,司令官无不得已理由而擅自调动军队,处死刑,或无期徒刑,或七年以上监禁”。当时中国东北军无意进攻朝鲜,驻朝鲜日军却无故进入非管辖地,若追究起来,林铣十郎必然会被判刑。如何处理林铣十郎的“越境”行为,到底是按律处罚,还是予以追认,成为日本政坛争斗的核心问题。

为了解“裕仁团队”想法,9月19日傍晚,若槻礼次郎找到贵族院议员、元老西园寺公望的私人秘书原田熊雄,表示“以自身之力无法压制军部”,要求原田熊雄迅速报至宫中重臣。原田熊雄联络到宫内大臣一木喜德郎、侍从长铃木贯太郎、内大臣秘书官长木户幸一三人,希望能得到“统制军部的良策”。按照原田的想法,可以邀请陆军大将、皇族军人闲院宫载仁亲王(军事参议官)出面,以皇族身份稳住陆军,再从静冈邀请隐居状态的西园寺公望进入东京稳住大局。

但是,木户幸一却带头表示反对:“值此难局,首相若总想着他力本愿甚是不妥。”为什么不妥呢?因为首相虽然无法限制参谋总长对陆军的控制权,也无法直接限制前线陆军的行为,但内阁之中有大藏大臣一职,如果他咬死不认可朝鲜日军的越境行为,拒绝提供资金支持,对陆军来说无异于一种限制。于是9月20日一大早,原田熊雄便把“宫中重臣”的态度汇报给若槻礼次郎:“如今除去动用内阁会议压住陆军之外别无他路。”

“宫中重臣”之所以采取这种态度,直接原因自然是1930年《伦敦海军条约》时期,铃木贯太郎动用自身权力压制住海军,随后招致军界与媒体的反扑。如今若是再让闲院宫载仁亲王出面,且不论这位陆军元老是否同意惩罚林铣十郎、引发陆军内部大乱,即便同意,皇族直接参与政治也会让底层陆军军人将矛头对准以裕仁为中心的皇室成员。

恰好,若槻礼次郎的性格非常纤细敏感,对宫内省本就疑虑重重,如今宫内省不愿意主动支持,让他更难具有前一年滨口雄幸强行通过《伦敦海军条约》的决心。9月21日上午内阁会议开始,南次郎一反过去的态度,力陈增兵之必要性,并提出如今已经不可能“回归旧态”,最多只能“维持现状”;到了下午,内阁会议还没有结束,朝鲜军的混成第39旅团就正式越过鸭绿江,侵入中国。整个时局让若槻礼次郎备感无力,于是他在9月22日内阁会议上主动提出“既然已经出兵,那也没办法了”,最终同意提供军费。

首相虽然撑不住了,但从理论上说,这一时期裕仁仍然可以发动自己的“天皇大权”。事实上西园寺公望也在9月21日传话给内大臣牧野伸显:“无御(天皇)裁可却要动用军队,此事若是陆军大臣或参谋总长上奏,陛下绝不可允许。”要知道西园寺公望一直以来都要求裕仁不要过多介入政治,逢任何请示也不要做出任何回答、发表任何意见,只管给予“裁可”即可,如此方可将裕仁塑造为一个超脱于国家政治之外的英式立宪君主,而且天皇也不会因为政治决定而受到追责。但对于这次“九一八”事变的“越境”出击事件,西园寺公望意识到以既有制度根本无法阻止军队进军,唯有指望裕仁发动“天皇大权”,才能让好战的一线军人彻底停下来。

不过围绕这个话题,宫内省其他重臣却有不同看法。从皇太子时期跟随裕仁的侍从武官长奈良武次认为:“(参谋)总长或许深知内阁决议主旨与(天皇)意图(事变不扩大)而做出一些处理,然而前线军队已是骑虎之势,难免脱离指令。”陆军军人奈良武次这番表态无疑是为陆军说情,同时也说明他的立场已经不完全支持“事变不扩大”。要知道,前一年裕仁的权威之所以能够影响海军,主要原因是海军大将铃木贯太郎坚决反对海军军令部长的提案;但如今奈良武次偏袒前线官兵,裕仁的态度自然很难影响前线的陆军军人。

刚刚批评首相“他力本愿”的木户幸一更是进言:“如今有情报显示,军部认为此事(天皇不同意越境出兵)是侧近者之智慧(亦即宫内省的人教唆),因而非常愤慨。有鉴于此,今后除非不得已之场合以外,不发御掟(即天皇不应有实际表态)为宜。”这种说法当然是希望裕仁能够多考虑身边团队的安全,一旦裕仁有任何与军部不同的思想,底层军人或许不敢直接对裕仁做什么事,但不能保证不会袭击宫内省的裕仁团队成员。他还指出“元老(西园寺公望)上京之事可能会激化军部态度,在状况无变化之时,如今不上京为宜”。正因如此,西园寺公望直到事变已经基本解决后的11月1日才来到东京,元老缺席也让裕仁失去了最大的政治靠山。

到底是发动“制度天皇”的权威,制止林铣十郎的“越境”出兵,还是仍然扮演“人类天皇”的角色,让自己免于承担责任?我们并不知道裕仁的心路历程,但结果是,他在9月22日批准了参谋总长金谷范三的要求,只留下一句“吸取教训,多加注意”这样不痛不痒的话,追认朝鲜日军“越境”出兵为合法行为。虽然之后的内阁会议决定“事变不扩大”,但因为没有对朝鲜日军加以限制,实际形同废纸。

从后来的历史看,“九一八”事变之后的“越境”出兵开创了一个非常恶劣的先例:无论东京中央政府如何不同意,无论有多少政治家与军官反对,只要前线能够先斩后奏,取得战功,东京的中央政府就会予以追认。裕仁本可以选择“制度天皇”一面,主动终结战事,惩罚肇事者,但为了不让近在眼前的宫内省团队受到攻击,为了不让自己挑起阻止战争的重担,甚至为了免除被底层军人攻击的风险,裕仁最终选择了“人类天皇”的一面,让自己再度躲回明治宪法体系给他设下的免责安全区里。

从一个普通人的角度,我们当然可以理解裕仁追求免责的想法;但从一个国家元首的角度来看,他没有尽全力阻止破坏国家制度的举动,没有与对外侵略路线作斗争(甚至还有助长),这本身就是一种对国家、对天皇职位非常不负责任的态度,而这种态度也基本贯穿了裕仁的前半生。

不仅如此,随着战况的推进,日本军队在10月进逼东三省南部,派遣飞机轰炸张学良所在的锦州,日本内阁“事变不扩大”的决议遭到严重挑战。裕仁方面也迅速放弃“事变不扩大”立场,在10月9日提出空袭锦州乃是“如今状况而言当然之事”“关东军如今兵力是不是很少?”“如有必要可以扩大事件”。

在裕仁的默许下,对于若槻礼次郎内阁的攻击愈发严重。10月17日,日本陆军宪兵队逮捕陆军中下层军官组成的“樱会”成员。先前,“樱会”首领桥本欣五郎试图发动军事政变,推翻若槻礼次郎内阁,建立以陆军中将荒木贞夫为首相的亲军政权。这起“十月事件”虽然以泄密与逮捕而告失败,但由于陆军内部的包庇,桥本欣五郎仅被处以禁闭20日的处罚,其他参与者也基本没有受到什么像样的处罚。眼见如此,内阁迅速出现大量反对首相的声音,造成内阁难以维持,最终若槻礼次郎内阁在12月11日全体辞职。