想象一下,你握着一幅古老的拼图,大部分碎片已经就位 —— 龙山文化的城址、早商的青铜器、甲骨文的只言片语,但中间最关键的一块始终 Missing:那个传说中 “家天下” 的夏朝,究竟藏在历史的哪个褶皱里?考古学家像执着的侦探,在黄河岸边扒开层层黄土,却总在文献与遗存的缝隙间迷路。直到有一天,一位俄罗斯学者突然指着长江说:“或许,大禹的足迹不在北方?” 这个脑洞大开的猜想,如同投进历史深潭的石子,激起了层层涟漪。

“夏商周断代工程公布夏朝始年为公元前 2070 年时,考古界的会议室里响起了此起彼伏的咳嗽声。” 一位亲历者曾如此调侃。这个看似精确的数字,实则是用《竹书纪年》的 471 年减去商汤灭夏的公元前 1600 年得出的 —— 就像用生日倒推受孕时间,看似合理,却缺少 “出生证明”。

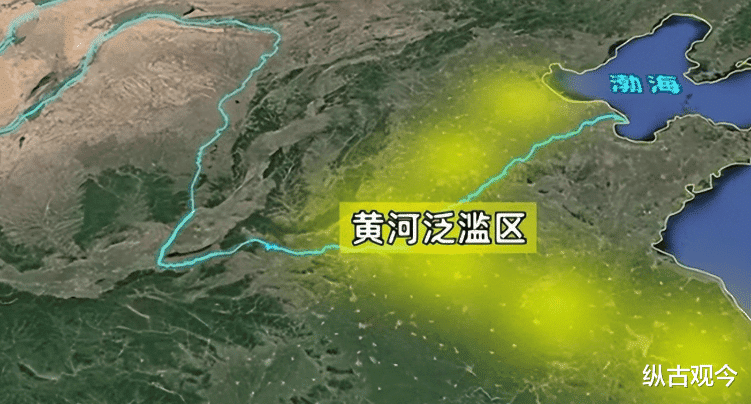

龙山文化晚期的中原大地,散落着 1600 多个酋邦小国,宛如繁星点点。突然,一场持续百年的冷干气候突变(公元前 2200-2000 年)袭来,黄河改道、洪水滔天。地质学家吴庆龙在积石峡发现了公元前 1920 年的堰塞湖溃坝证据,那汹涌的洪水足以将下游的城址撕成碎片。河南辉县孟庄遗址的洪水淤积层,像一本被水浸泡的史书,记录着这场灭顶之灾 —— 海拔 100 米以下的城址全部消失,如同被橡皮擦除的文明。

但诡异的是,当考古学家在黄河岸边寻找大禹的 “凿山通渠” 时,却只看到天然的龙门峡口。丁文江的实地考察如同泼了一盆冷水:“江河都是天然水道,没有丝毫人工痕迹。” 这位地质学家的困惑,正是整个学界的困惑:一个持续 13 年、跨越九州的超级工程,为何在大地上没留下半点指纹?

郭静云教授站在长江边,突然灵光一闪:或许我们找错了方向?这位研究中国上古文明的 “战斗民族” 学者,把目光投向了长江中游的石家河文化。这里有距今 6300 年的城头山城址,有比良渚更早的水利系统,更有高度整合的社会共同体 —— 不像黄河流域的酋邦各自为战,石家河的城邦像精密的齿轮,咬合出一个巨型社会网络。

“想象一下,长江中游的先民早已掌握了稻作农业,他们需要对抗的不是黄河的‘暴脾气’,而是长江的‘慢性腹泻’。” 郭静云的比喻充满画面感。在澧阳平原,洪水如同常客,但迁徙到上游山地意味着放弃肥沃的冲积平原。于是,先民们选择了另一种生存策略:修建堤坝、疏通河道,用集体力量驯服水患。这种 “定居文明” 的逻辑,恰恰符合大禹治水的两个前提:人口稠密区、治理成本低于迁徙。

更关键的是,石家河文化的衰落与 “禹伐三苗” 的记载完美重合。公元前 2100 年,河南龙山文化的族群攻破了石家河古城,如同史书上 “禹征三苗,地天不通” 的回响。或许,大禹的治水功绩,正是建立在征服三苗、吸收其水利技术的基础上?

公元前 1900 年,黄河中下游的聚落数量断崖式下跌,从 1600 个锐减到不足 200 个。但在伊洛平原,一座 “移民城市” 正在崛起 —— 二里头遗址。它的文化基因里混合着豫东的造律台文化、晋南的陶寺文化、山东的岳石文化,如同一个文明的熔炉。考古学家惊叹:“这哪里是原生文化,分明是灾后重建的‘国际社区’!”

气候的剧本在此反转:冷干期结束,温暖湿润的季风回归,曾经的洪泛区变成了肥沃的粮仓。二里头人抓住了这个历史机遇,他们不再是散落的酋邦,而是建立了首个广域王权 —— 宫殿区、青铜器作坊、网状道路系统,如同文明的 DNA 链,宣告着王朝的诞生。

“二里头的崛起,恰似灾后重建的‘雄安新区’。” 有学者如此比喻。当其他文化在洪灾中凋零,二里头却因势利导:洪水带来的腐殖质让土地肥沃,迁徙而来的族群带来了技术融合,而大禹的治水传说,则成为凝聚人心的 “国家叙事”。

或许,我们误解了 “治水” 的本质。它不是简单的疏通河道,而是一场精心设计的 “权力工程”。在龙山文化晚期,每个酋邦都像倔强的个体户,直到洪水来袭,他们发现:只有交出部分权力,才能换来整体生存。大禹的高明之处,在于把治水变成了 “社会粘合剂”—— 他划定九州、征调劳力、统一指挥,在与自然的搏斗中,悄然完成了从部落联盟到王权国家的蜕变。

郭静云的理论之所以震撼,是因为她撕开了 “圣王神话” 的面纱:治水的核心不是技术,而是社会组织能力。长江中游的石家河文化证明,早在龙山时代,中国就有了组织大型工程的经验。而黄河流域的治水,或许只是 “站在巨人的肩膀上”—— 吸收长江流域的技术,整合中原的酋邦,最终在二里头绽放出文明的花朵。

站在二里头的宫殿基址上,我们终于读懂了夏朝的密码:它不是某个族群的独角戏,而是文明融合的交响乐。龙山文化的城防、石家河的水利、陶寺的天文,都在洪水的淬炼中熔铸成新的文明形态。大禹的足迹,或许真的跨越了江河 —— 在长江学会治水,在黄河建立王朝,最终让 “九州” 从传说变成了现实。

今天的考古学家,不再执着于寻找 “大禹的铁锹”。他们明白,文明的印记不在某件器物,而在社会组织的变革中。当二里头的青铜器开始向四方辐射,当 “禹迹” 成为诸侯共尊的符号,夏朝就已经完成了它的历史使命 —— 不是作为一个朝代,而是作为中华文明的 “元语言”,永远流淌在我们的文化基因里。

考古学家说,历史是无数个 “可能” 的集合。大禹治水的真相,或许永远藏在黄河与长江的涛声里。但那些争论、那些猜想、那些跨越学科的探索,本身就是文明的心跳。当俄罗斯学者的声音与中国考古的发现共鸣,当地质学的证据与文献记载对话,我们终于懂得:文明的密码,从来不在单一的答案里,而在不断追问的过程中。

或许,夏朝的魅力正在于此 —— 它是一个永远开放的谜题,让每个时代的我们,都能从中照见自己对文明的理解。当我们在博物馆凝视二里头的绿松石龙形器,那个关于治水、权力与融合的故事,依然在诉说着:中华文明,本就是一场跨越千年的 “治水工程”,而我们,都是大禹的传人。