声明:本篇文章的信息来源于网络并结合了作者的个人见解,特此说明。文章内容全部基于重新构思,避免与原文直接重复,确保信息的独立呈现。请注意,以下内容表述清晰,避免复杂修辞,力求语言平实流畅。文章句子结构经过调整,采用重组和词汇替换的方法,确保与原文差异显著。减少了对形容词和成语的使用,同时避免了过多的细节描绘,以保持内容的简洁性。本声明旨在说明,文中所述内容综合了网络上的多种信息与作者的个人思考。请读者在阅读时予以留意。句子结构经过精心设计,通过重新排列和选用不同词汇,实现了内容的重新表达。同时,避免了使用过多的修饰语,以保持句子的简洁直观。

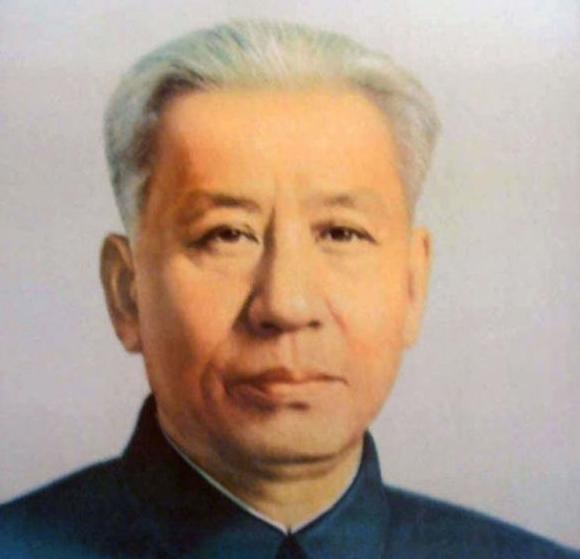

1944年,刘少奇提议将队伍名称更改为“解放军”,但这一建议遭到了毛主席的反对。当时,刘少奇认为,为了更好地体现军队的解放使命和群众基础,将队伍名称改为“解放军”是合适的。他相信,这样的名称能够更直观地传达出军队是为了人民的解放而战斗的信念。然而,毛主席在听取了这一建议后,却表达了不同的看法。他认为,虽然“解放军”这个名称有其积极的意义,但当时战争形势复杂,队伍名称的更改需要慎重考虑。毛主席担心,名称的变动可能会对军队的凝聚力和战斗力产生影响,甚至可能引起不必要的误解和混乱。因此,毛主席力阻了这一改名提议,认为在当前形势下,保持队伍名称的稳定更为重要。他强调,军队的名称不仅仅是一个符号,更是军队历史和精神的体现,需要慎重对待。这一事件显示了毛主席在重大决策上的深思熟虑和稳健态度,也体现了他在领导革命队伍时的严谨和务实。最终,队伍名称的更改问题被搁置,直到后来根据实际情况和战争需要,才进行了适当的调整。

军队的称谓,表面上看只是一个简单的名字,但在特定的历史时期,它所蕴含的意义远不止于此,它代表着一种立场,一种声明,甚至可视为一种战略考量。1944年间,抗日战争已接近胜利的边缘,刘少奇提出将“八路军”的名称变更为“解放军”,这一提议在当时环境下显得极为自然且合适,士兵们获悉这一消息后,均感到备受鼓舞。

然而,毛泽东主席毅然决定中止此事,态度毫不动摇。

当时,不少人对此感到困惑,认为他可能过分小心,然而数年后,战况的转折使所有人恍然大悟,原来那一步策略,竟出奇地高明。

抗战接近结束时,日本已处于衰竭状态,国内外普遍认识到,胜利即将来临。

在中国战场上,八路军与新四军的作战能力持续增强,他们控制的解放区域逐渐扩展,同时,也得到了群众越来越广泛的支持。

刘少奇的想法直接而明确,他认为既然最终目的是要解放全中国,那就应该尽早确立一个明确的名称,直接命名为“解放军”。这样既能够提振军队的士气,又能够向国际社会清晰表明我党军队的本质和属性。

该建议在基层单位获得了广泛支持,因为“解放”这个词,不仅是一个称谓,它还深刻代表着一种责任与任务的承担。

士兵们听后倍感振奋,就连众多根据地的民众也表示赞同,认为这代表了未来的发展趋势。

然而,毛主席的立场却极为果断,他明确指示:“立即停止使用‘解放军’这一称谓,否则将带来不良后果。”这一决定在当时令许多人感到困惑,甚至有人质疑这是否有些“过度谨慎”。

日本即将陷入困境,全面胜利似乎即将来临,为何连名称的更改都尚未实现?然而,毛主席的考量远比多数人的想象更为深远。

首先,国共双方的隐秘较量始终在进行中。

在抗日战争时期,两党虽然携手并肩,但蒋介石对我党始终心存疑虑,未能建立起完全的信任。即便在共同抵御外敌的过程中,他也屡次采取措施,意图削减八路军的实力。

皖南事件是一个典型案例,当时国民党武装力量对新四军实施了包围攻击,结果造成数千名战士牺牲。

毛泽东深知,战争硝烟散去后,国民党与共产党之间的真正竞争方才拉开序幕。

若此刻更名为“解放军”,实则等同于向国民党公开挑战,明确宣告我们的宗旨为“全国解放”,此举会给蒋介石提供攻击的借口,甚至有可能促使内战提前爆发。

再者,全球舆论也是一个不可忽视的重要因素。

彼时,中国的前途并非仅限于国民党与共产党之间的较量,同时也受到了国际社会的深切关注。

众多大国,诸如美国和苏联,皆期望中国能平稳过渡。在抗日战争时期,“国民革命军第八路军”这一称谓已成为抵抗日本侵略的象征,并广受国际社会认可。

若突然采用“解放军”这一名称,极可能招致外界的误读,被视为我方有意颠覆国民政府,进而引发国际社会的强烈反应与压力。

更为关键的是,毛泽东主席深刻认识到时机尚未成熟。

更改姓名并非难题,重点在于选择恰当的改名时机。

若在1944年实施更名,国民党极有可能会以此为借口,甚至可能利用这一机会挑起争端。

若国共内战真正打响后再进行更名,那便会成为一个自然而然的结果。

1947年,随着解放战争的全面打响,军队的名称终于正式变更为“人民解放军”。这一变动并未引发广泛争议,反而顺应了当时的形势发展。

回顾过往,毛泽东主席的抉择展现出了极高的智慧。

若当时草率更名,国共之间的冲突或许将提早触发,这将使我党在抗战获胜后的准备阶段受到严重压缩,进而可能波及最终成果的取得。

正是毛主席的周全考虑,促使我党在关键时刻作出了恰当的选择。

有人认为,历史犹如一场复杂的棋局,真正的高手往往不会局限于眼前的几步棋,而是具备远见卓识,能预见到十步之遥的局面。

此次关于部队命名的争议,表面上是微不足道的一场争执,实则暗含深远的战略考量。

毛主席的这一战略抉择,标志着中国革命历程中的一个极为关键的转折点。