周恩来与胡志明,一位是新中国外交的奠基人,一位是越南独立运动的领袖,他们在巴黎塞纳河畔初遇时,或许未曾想到,这段始于青年时代的友谊,会成为中越两国历史中一道温暖而坚韧的纽带。

从1922年法国地下党的秘密活动,到1969年河内医院里的最后告别,周恩来与胡志明的故事里,既有惊心动魄的生死营救,也有细碎温暖的烟火日常。他们的情谊,不仅是两位领袖的私人交往,更是一段关于理想、牺牲与信任的历史传奇。

巴黎初遇:革命火种的传递者

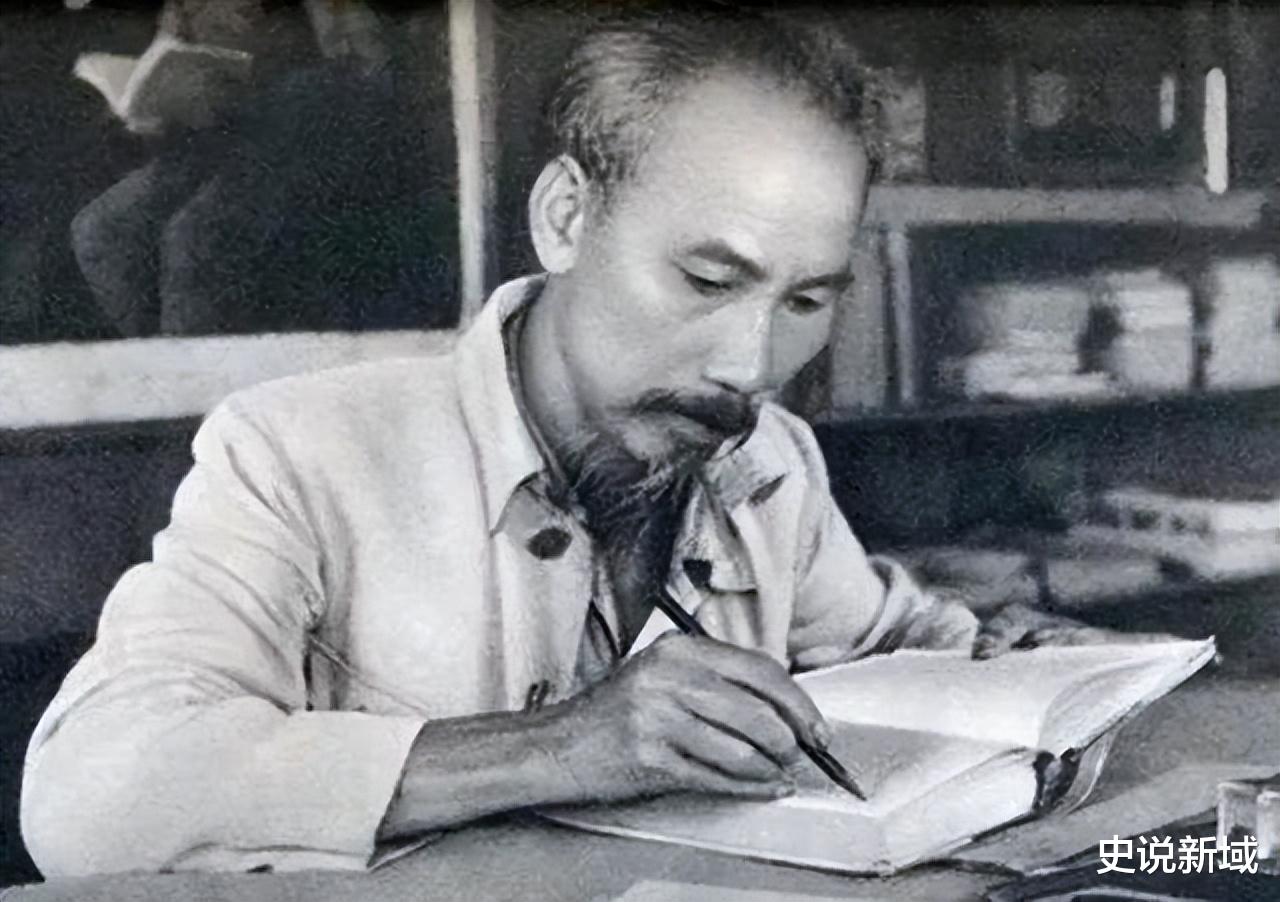

1922年的巴黎,23岁的周恩来在勤工俭学的浪潮中寻找救国之路。彼时的他,是中共旅欧支部的年轻骨干。而比他年长8岁的胡志明,已化名“阮爱国”,在法国共产党内崭露头角。一次地下党集会上,周恩来被胡志明的演讲深深吸引——这位越南青年对殖民压迫的控诉,与他心中“为中华之崛起”的呐喊产生了强烈共鸣。

两人很快成为知己。胡志明向周恩来讲述自己在欧美漂泊的经历,周恩来则分享对马克思主义的理解。胡志明曾感慨:“恩来的思想像一把锋利的刀,总能剖开问题的核心。”在胡志明的引荐下,周恩来等五位中国青年加入了法国共产党,这段经历成为周恩来革命生涯的重要转折。

塞纳河畔的长谈、地下印刷所的秘密会议,让两颗年轻的心紧紧相连。周恩来称胡志明为“老大哥”,胡志明则视周恩来为“最亲密的同志”。这种亦师亦友的关系,奠定了他们此后近半个世纪的情谊基础。

生死营救:桂林监狱的“曲线救援”

1942年,胡志明秘密进入中国广西,试图联络抗日力量,却在德保县被国民党军警以“间谍”罪名逮捕。身陷囹圄的胡志明,第一时间想到的救助人,正是远在重庆的周恩来。

此时的周恩来,正以中共代表团团长身份在国统区斡旋。收到求救消息后,他深知若直接向蒋介石要人,反而可能激化矛盾。于是,他找到国民党元老冯玉祥:“胡志明是我多年的老朋友,倘有不测,何以再谈人间道义?”

冯玉祥当即联合桂系领袖李宗仁,向蒋介石发出三连质问:“逮捕越南抗日领袖,是要断送国际同情吗?”

面对压力,蒋介石最终释放了胡志明。这段“曲线营救”,展现了周恩来在复杂局势中的政治智慧。

出狱后的胡志明,特意穿上周恩来托人送来的新衣,感慨道:“中国的同志,给了我第二次生命。”

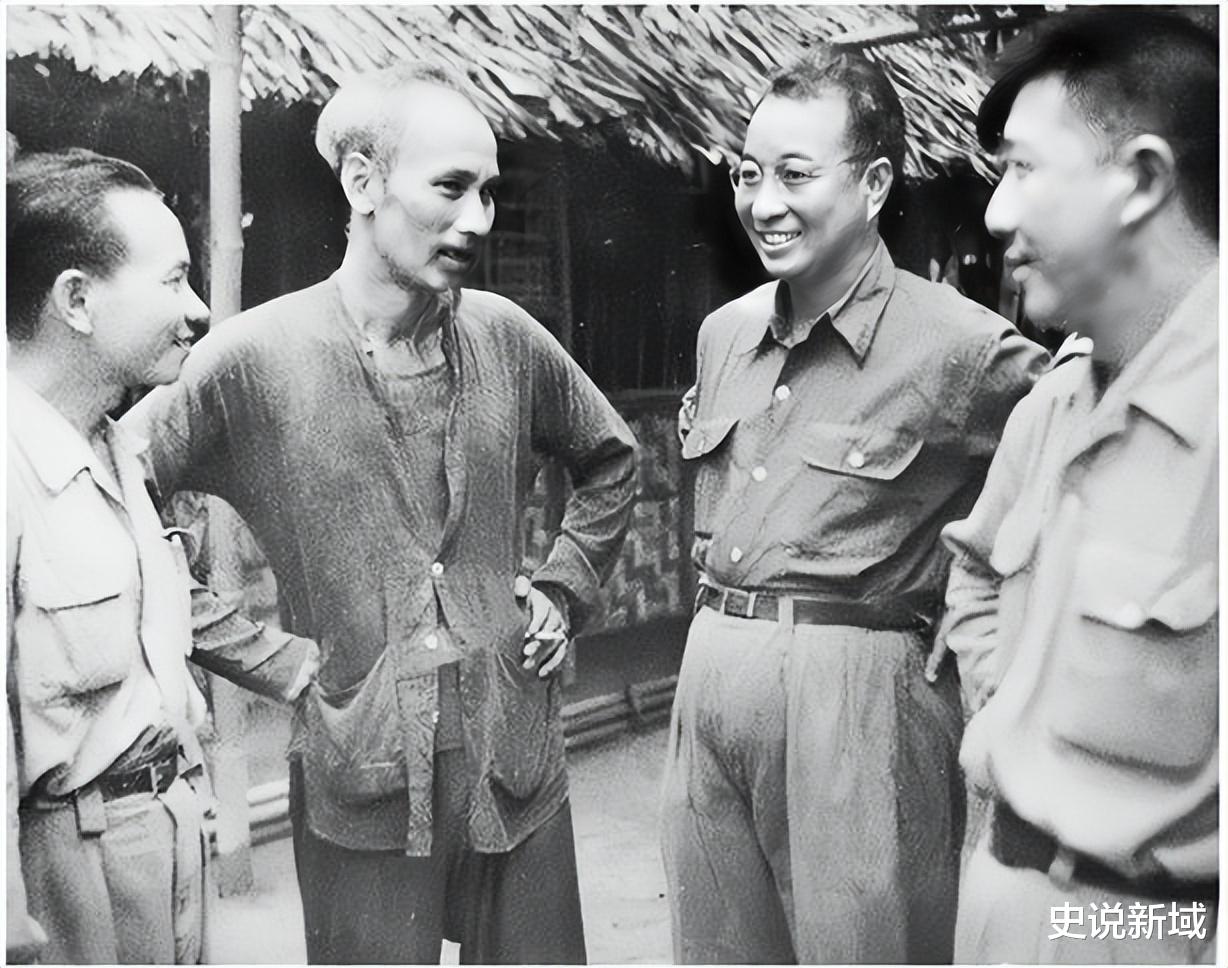

细碎温情:牙签、烤鸭与毛衣

新中国成立后,胡志明成为访华次数最多的外国领导人。1956年周恩来首次正式访问越南时,胡志明在10万人的欢迎集会上动情说道:“周恩来是我的兄弟,我们曾共甘苦、共革命。”这种亲密,不仅体现在宏大历史叙事中,更藏于琐碎的生活细节。

一次国宴后,胡志明四下寻找牙签,周恩来立即从口袋掏出一包递上。见对方惊讶,他笑道:“你在法国时就爱饭后剔牙,我怎会忘记?”胡志明眼眶湿润——30年前的旧习惯,竟被老友牢记至今。

1969年,病重的胡志明向中国医疗组提起“想吃北京烤鸭”。周恩来得知后,亲自研究保鲜方案:用干冰包裹烤鸭,外层加木屑隔热。当烤鸭跨越千里抵达河内时,胡志明特意留到中共建党纪念日才开封,并邀请中国大使共食。薄饼卷起的不仅是美味,更是一个大国总理对老友最细腻的挂念。

最后的牵挂:四次医疗队与深夜眼泪

1969年8月24日深夜,周恩来接到驻越大使急电:胡志明病危!他立即召集第二批医疗队,临行前反复叮嘱:“要像对待自己父亲一样照顾胡主席。”此后的十天里,他连续派出四批医疗专家,甚至考虑到胡志明“怕打针”的特殊情况,专门抽调擅长无痛注射的护士。

9月2日,胡志明逝世噩耗传来,向来克制的周恩来在办公室失声痛哭。他不顾越南正在处理遗体的敏感时期,坚持乘专机赶赴河内。当越南警卫持枪阻拦时,他掷地有声:“我以个人名义送别兄弟!”最终,他成为唯一获准瞻仰遗容的外国领导人。看着安卧花丛中的老友,周恩来泪湿衣襟——这是两位革命者跨越47年的最后告别。

历史的回响:同志、兄弟与人民

周恩来与胡志明的故事,超越了传统外交的范畴。广州农民运动讲习所里共同授课的岁月、延安窑洞中讨论抗日的深夜、日内瓦会议上联手争取和平的身影……他们的每一次携手,都在诠释“同志加兄弟”的深刻内涵。

胡志明晚年常说:“我在中国就像在家一样。”周恩来则始终保存着胡志明1945年手写的《独立宣言》抄本。这份情谊,甚至延续到物质匮乏的年代——三年困难时期,中国仍向越南提供3万吨大米;越南抗美战争期间,周恩来亲自部署“援越抗美”运输线,32万中国官兵秘密入越参战。

1971年,病重的周恩来在会见越南代表团时,特意穿上胡志明赠送的越南衫。衣襟轻拂间,仿佛又见塞纳河畔那两个畅谈理想的青年。他们用一生证明:真正的革命情谊,经得起战火淬炼,抵得过岁月消磨,最终化作两国人民心中永不褪色的记忆。

【参考资料】:《红墙知情录:共和国外交轶事及两岸风云》(尹家民著)、《周恩来传》(中央文献出版社)、《胡志明与中国》(黄铮著)、《中越关系演变四十年》(郭明著)