1945年9月的延安枣园,毛泽东手中的红铅笔在地图上重重圈出“东北”二字。千里之外,重庆谈判桌上的蒋介石正密令杜聿明抢占山海关。此刻,一个困扰中央军委数日的难题摆在眼前:该派谁去执掌这盘决定中国命运的棋局?

在解放战争即将开局之际,当“林彪”这个名字被提及时,窑洞里突然安静——这位缺席战场七年的“闲人”,真的还能指挥千军万马吗?

一、115师的血脉密码:老部队的隐形纽带

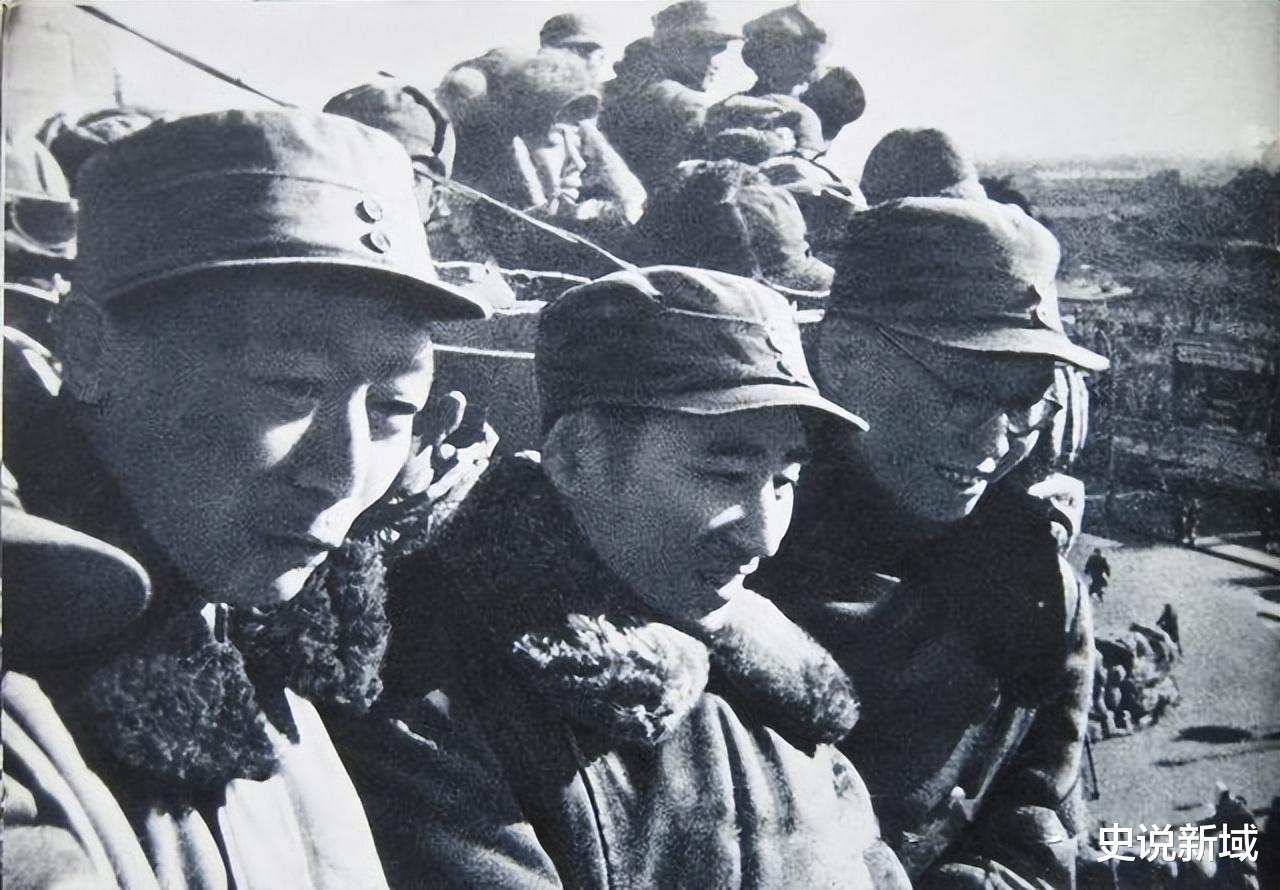

1945年10月,山东临沂码头,六万精兵正在登船北渡。这些战士臂章上的“八路军山东军区”番号下,藏着一个鲜为人知的基因密码:他们中超过四成官兵,曾在平型关战役中跟随林彪冲锋。

这支部队的骨架,正是1937年林彪亲自带出的115师343旅。即便经历八年抗战改编,其核心指挥层仍保留着红军时期的印记:

梁兴初、杨国夫等将领,都是林彪在赣南苏区提拔的营连干部

战术手册里沿用着红军时期“三三制”的雏形

甚至炊事班做小米饭的手法,都与当年中央红军如出一辙

罗荣桓在组织北上前特意致电中央:“部队听见林师长要回来,士气涨了三成。”这份特殊的官兵纽带,在后来三下江南的冰天雪地里,化作摧枯拉朽的战斗力。

二、伏龙芝的毕业证:与苏联将军的伏特加之约

1945年8月24日,长春大和旅馆(今春谊宾馆)的宴会厅里,苏军远东总司令华西列夫斯基举着酒杯,突然用俄语问:“听说你们要派林来了?”在场的东北局领导心头一震——这个绝密任命,苏军高层竟已提前知晓。

谜底藏在莫斯科郊外的科热夫尼科沃疗养院。1938至1941年间,在这里养伤的林彪,与苏军将领们结下特殊交情:

与朱可夫探讨过机械化兵团作战理论

教崔可夫使用中国象棋破解围城战术

甚至给后来的乌克兰第一方面军司令瓦图京讲过《孙子兵法》

这些战场外的“学术交流”,让林彪成为苏军将领心中“最懂现代战争的中国指挥官”。当1945年苏军控制东北时,这份认可直接转化为:

默许八路军接管沈阳兵工厂

移交日军遗留的37万支步枪

对国民党军海运登陆的“技术性拖延”

三、延安的闲棋冷子:被谈判桌耽误的战神

1942年2月回到延安的林彪,身份尴尬得像件过时的军装。这位曾经的红军“鹰隼”,被安排去抗日军政大学讲课,偶尔作为中共代表与国民党谈判。在1943年的国共参谋长联席会议上,他竟与老对手卫立煌讨论起马铃薯种植技术。

这段看似荒诞的经历,实则是毛泽东布下的暗棋:

1942年重庆谈判,林彪以“养病将领”身份降低蒋方戒心

1944年中外记者团访问延安,他刻意表现的“书生气”迷惑外界

就连《解放日报》对他的报道,也止步于“理论家”形象

这种战略雪藏,反而成就了历史的选择——当1945年争夺东北的机遇降临时,彭德怀在西北盯着胡宗南,刘伯承在中原应对白崇禧,陈毅在山东整编新四军,唯有林彪这张“闲牌”,能随时投入最关键的战场。

四、冰火淬剑:战神苏醒的东北岁月

1946年4月的四平保卫战,成为检验林彪的试剑石。当廖耀湘的新6军突破防线时,林彪在指挥部的地图前站了整整18个小时,最终说出那句著名的“让开大路,占领两厢”。这个决定,让十万关东军遗留的武器装备得以运往北满,更保住了中共在东北的战略支点。

在哈尔滨双城指挥部的煤油灯下,人们看到了苏醒的战神:

首创“一点两面”“三三制”等战术原则

用算盘推演出一套完整的军工生产体系

甚至亲自设计部队的绑腿打法以应对严寒

这些战场之外的细节,最终汇聚成1948年的雷霆万钧:辽沈战役52天歼敌47万,创下解放战争歼敌纪录。

五、历史的回响:白山黑水间的选择

1959年庐山会议期间,毛泽东与黄克诚谈起东北往事:“当时若换个人去,或许要再多打两年。”这话虽有特定语境,却折射出当年的历史必然——在抢占东北的时空窗口期,唯有林彪兼具:

指挥老部队的天然权威

对接苏联资源的特殊渠道

长期雪藏带来的战略突然性

2017年公开的苏联档案显示,1945年11月苏军曾密电中共中央:“林将军的到来,使我们更有信心执行中苏协定。”这份来自北方的背书,或许正是历史天平倾斜的最后砝码。

《林彪传》(少华著,湖北人民出版社)《东北解放战争纪实》(刘统著,人民出版社)《中国工农红军第一方面军史》(解放军出版社)《苏联专家在中国(1948-1960)》(沈志华著,新华出版社)《中国人民解放军战史·全国解放战争时期》(军事科学出版社)