能翻到这篇文章的家长,一定是平时就注意孩子的教育问题,而且相信科学育儿的正确理念

很多小朋友在上小学的时候,是妥妥的“学霸”一枚,学习认真,作业不用管,家长也省心,感觉真是上天的恩赐,有个学习不用操心的宝宝,可是上初中以后,打破了家长的美好幻想。“别人家的孩子”逆袭成学霸,可是自己家本来的“学霸”倒退成“学渣”了。

谁也不知道问题出在哪里,孩子依然努力刻苦,认真听课,认真写作业,成绩能勉强维持在中等。这让家长和学生都很苦恼。

这些年从事教育工作,遇到的孩子越来越多,总结了三点共同点,希望对家长有帮助,并且希望您家的宝贝不在其中。

“学霸”变“学渣”的孩子的共同点

1.只学习课本知识,没有阅读习惯

尹建莉说:“如果没有阅读垫底,年级越高越觉得力不从心。”

学习认真的小朋友,能做到课前预习,课后复习,熟记书上的例题,古诗等等,书都快倒背如流了,但是由于自己的观点,或者父母教育观念,认为教科书以外的书都是闲书,耽误时间没有用。

这就是为什么有的孩子,还没到初中,从三年级数学应用题出现的时候,就已经力不从心了,成绩已经开始下滑。

2.习惯死记硬背

心理学家研究发现,孩子一生中记忆力最好的时期在13岁以前。

死记硬背是刻苦勤奋的方法,我们一直提倡笨鸟先飞,但是死记硬背适用于语文,英语单词,和小学时候的单一的数学题型。

而且人最佳的记忆力黄金期是13岁之前,13岁之后抽象思维迅速发展,记忆力呈现停滞或者倒退的趋势。

并且初中以后,学科增加,题型复杂,死记硬背已经不管用了,自然成绩下滑了,所以很多老师说小学成绩优异,有可能是“假象”。

3.题海战术,没有真正“吃透”题目

“数学帝”葛军:所有现代科技的进步,如果追根溯源,我们会发现其中都存在着数学基础。数学不是简单的加减乘除,数学更多的是对感知和非感知空间、甚至更庞大范围的逻辑结构化。学好数学的“秘诀”是把一道题真正的“吃透”练会,比做上百道题却不知其原理要更重要。

这个跟死记硬背差不多,有不一样,这种刻苦的方法,也是只适用于小学,那点简单题型,十套二十套的也就够了,但是到了初中,数学分代数和几何,物理化学都是理科性质很强的。

刷题如果不会举一反三,练再多题目也是白费,因为对抽象性思维,逻辑思维,空间构造力都有要求了。函数就是透过现象看本质的学科,需要很强的逻辑思维。

后劲足的“学霸”共同经验:狠抓小学教育

1.从小培养阅读能力

教育家苏霍姆林斯基曾说过:“一个不阅读的孩子,就是学习上潜在的差生”!阅读可不仅仅是为了提升语文成绩,阅读能够抍孩子的理解、认知、想象、知识面和逻辑思维。

现在小学都要求孩子的阅读量,就是要培养孩子阅读习惯,在朋友圈都规定了孩子每天阅读打卡,所以大量阅读是对孩子有非常大的益处的。

有的家长担心儿童起步晚,美国查尔教授却用他的研究打了不少家长的脸,想要发展儿童的阅读能力,第一个关键阶段其实是在9岁以前。

所以家长要抓住孩子的阅读启蒙关键期,在很小的时候就有幼儿的绘本,游戏书等等,可以从绘本开始,让孩子对书有印象,等到哈子上幼儿园,可以有功能性绘本,进行亲子共读。每天打卡,给孩子养成好习惯。

我个人在哈子认识拼音能够拼读的时候用的就是幼儿园大班老师推荐的《歪歪兔情商彩图注音绘本》全套8册,适合4-6岁的孩子亲子共读,7-9岁独立拼读。2.专注力的培养

杜比克大学的调查研究表明:童年时期专注力出现问题的孩子,将来高中的毕业率要比普通孩子低40%。

很多心理学专家教育家都认为,决定孩子学习成绩的不是智商而是专注力,这就是为什么大家智商都差不多,哪个孩子都不笨,但是为什么在一个课堂上,有的孩子一节就听个皮毛或者没有记住老师讲啥,但是有的学生,知识记得非常扎实,清楚,并且吸收的很好。

德国人的专注力严谨程度,是世界公认的强大,这就是为什么德国人口不多,但是1/3的诺贝尔奖都被德国人拿走了。德国人的孩子禁止提前学习文化课,但是提前训练了孩子的专注力。

3.逻辑思维能力

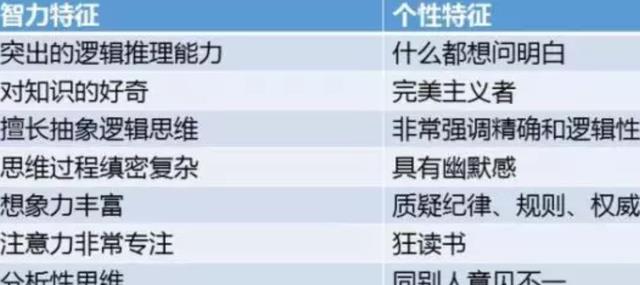

美国天才儿童协会对“神童”特征描述(如下图),逻辑思维能力和专注力的非常重要,并且想成为学霸,学习数理化都不费劲,逻辑思维能力必不可少,孩子在6岁以后开始抽象思维发展占上风,所以这阶段抽象思维发展如何是关键。对孩子的学习成绩有很大的影响。

比如玩一些益智类游戏,和看一些益智的书籍,国际象棋,迷宫,魔方,七巧板探案推理等。

如果您想帮助孩子锻炼逻辑思维能力,又不知道选什么书,我建议你选择《IQ益智游戏大百科》,非常经典的益智类游戏书,包含中外经典益智游戏,由日本的秋山人博士编著。

书中不仅有游戏,还有游戏的起源,游戏原理等。我家孩子会制作七巧板,鲁班锁等。