在上海这座寸土寸金的城市,拥有一片属于自己的花园,似乎是许多人遥不可及的梦想。

然而,一位上海姑娘@一大颗饭团用三年时间,将一处曾被嫌弃的洋房1楼与20㎡的院子,改造成了一个充满生命力的“都市绿洲”。

她的故事不仅展现了旧空间改造的无限可能,更诠释了普通人如何在钢筋水泥中创造诗意栖居的智慧。

01、从“垃圾堆”到“微缩公园”:

————一场化腐朽为神奇的改造

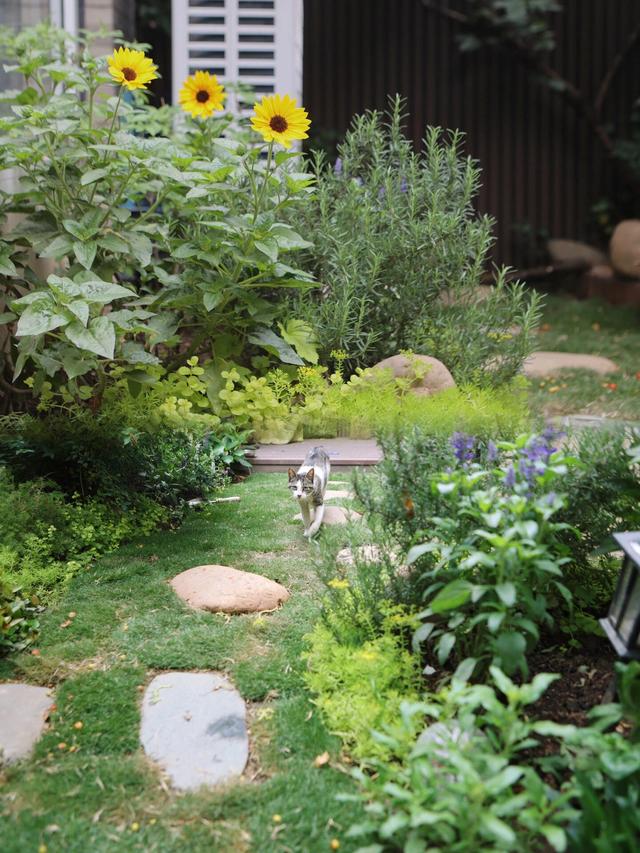

初遇这处院子时,地面上仅有两棵孤零零的树——樱桃和柚子,其余区域被硬化成水泥地,堆满建筑废料。

面对这样的“残局”,姑娘没有选择大拆大建,而是巧妙利用现有条件:保留原生树木,将10㎡区域改造成防腐木露台,其余空间破除硬化、回填土壤,铺上草坪,并引入错落有致的绿植与水景。

在设计中,她遵循了“功能分区”理念:露台作为休闲区,搭配藤编桌椅;草坪与花径构成自然景观带;水景则利用旧陶缸改造,循环流水声为庭院增添灵动感。

这种分层布局既满足了实用需求,又让狭小空间显得层次丰富,暗合了现代庭院设计中“以小见大”的哲学。

02、低成本高创意的“平民美学”:

————材料费换来的治愈感

“自己动手”是这次改造的灵魂。

姑娘坦言,90%的工作由她和家人完成:围栏用防腐木拼接,花坛用旧砖砌筑,连水景泵也是网购零件组装。材料费仅花费数万元,却实现了堪比专业设计的质感。

这种“平民美学”背后,藏着两大巧思:

旧物新生:废弃的陶罐、破损的砖块,甚至邻居淘汰的家具,经重新打磨后成为花园的点睛之笔。例如,一个老式木箱被改造成多肉植物架,锈迹斑驳的铁桶成了蕨类植物的容器。

本土植物优先:

本土植物优先:绣球、月季、蕨类等易于养护的本地植物成为主角,既降低维护成本,又让花园四季有景。樱桃树和柚子树也被纳入生态链,春季赏花、秋季结果,形成自然循环。

03、“公园20分钟效应”搬进家:

————都市人的心灵疗愈所

心理学研究表明,每天在自然环境中停留20分钟,能显著缓解压力。

而这座小院的设计,恰好将这一理念融入日常生活:晨起在露台喝咖啡听鸟鸣,午后修剪花草观察昆虫,傍晚水景边看书发呆……姑娘将这里称为“我的游乐园”,每一处细节都承载着对慢生活的追求。

更难得的是,花园成了社区共享的“绿色纽带”。

邻居常驻足围栏外欣赏,甚至有孩子来观察蝴蝶孵化。这种自发形成的互动,让私人空间悄然转化为社区的微型公共景观,呼应了上海“15分钟社区生活圈”的规划理念。

04、改造背后:一场与自我的对话

对姑娘而言,改造不仅是空间的焕新,更是人生的重塑。

30岁前,她与多数都市人一样,忙于工作与社交;而通过三年耕耘,她学会了观察植物的生长周期,掌握了土壤配比、病虫害防治等技能,甚至开始研究东方庭院中的“借景”手法。

“种花让我重新找回了耐心和专注力”,她感慨道。

这种改变印证了环境心理学的观点:亲手打造自然空间的过程,能激发人的创造力与掌控感,进而提升幸福感。

正如她在社交媒体分享的:“看着樱桃树从开花到结果,我突然理解了什么是‘向下扎根,向上生长’。”

05、启示:城市微更新的另一种可能

上海姑娘的案例,为高密度城市的旧区改造提供了新思路:

轻量干预:避免大拆大建,通过低成本、低技术手段激活闲置空间,符合“微更新”趋势113。

生态韧性:保留原生植被、采用透水铺装、收集雨水灌溉,这些举措让小院成为“海绵城市”的微观样本。

社区共融:私人花园的开放性与观赏性,无形中提升了街区环境品质,实现了“私有空间公共化”的社会价值。

正如城市规划专家阮昕所言:“真正动人的城市更新,往往始于个体对生活的热爱。”这座20㎡的小院,不仅是一个家的延伸,更是一座城市对自然与人文的温柔致敬。

结语

在快节奏的都市中,或许我们无法拥有辽阔的田园,但每个人都能成为自己生活的“造园师”。正如这位上海姑娘所证明的:只要心怀热爱,一方陋院亦可成诗,一寸光阴皆可生花。