阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后第一时间为您推送新的文章,同时也便于您进行讨论与分享,您的支持是我坚持创作的动力~

文|妍妍

编辑|妍妍

《——【·前言·】——》

《——【·前言·】——》乾隆时期官场上流传着这样一个说法:文人靠嘴吃饭,武人靠刀混日子。

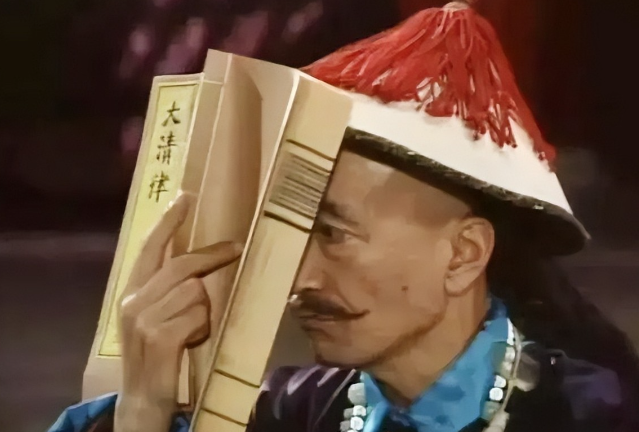

在这个讲究机敏的朝代里,有个人用他的智慧在朝堂上混得风生水起,让人叹为观止。提起他,很多人马上想到那个驼背矮小的"刘罗锅"形象。

可历史上真实的刘墉,却是个身高一米八的帅气男子,凭借过人的智慧和谨慎的态度,在官场上如鱼得水,活到了八十岁。这个故事,要从他显赫的家世说起......

妥妥的“官二代”

刘墉的家庭背景堪称豪华。他的曾祖父在顺治年间就已经考中进士,进入朝廷当了个五品员外郎。

虽说这官职不算太大,但在当时已经是很多人做梦都想摸到的高度了。

更令人羡慕的是,刘墉的曾祖父还娶了当朝户部尚书之女为妻,这无疑为家族增添了无上光环。

在这样的家庭氛围中,刘墉自幼就耳濡目染,对官场文化了如指掌。

他的祖父更是了不得,一路升到四川布政使,成为二品大员。按照清朝的官职等级,布政使相当于现在的省长,手握一方大权。

而且,布政使还兼管吏治文教等事务,可以说是地方的一把手。这样显赫的背景,为刘墉日后的仕途铺就了康庄大道。

刘墉的父亲刘统勋更是个人才,二十四岁就金榜题名,深得乾隆皇帝的欢心,官至刑部和吏部尚书,还担任过首席军机大臣。

军机大臣是皇帝的"智囊团",类似现在的内阁总理。能担任这个职位,不仅需要过硬的才干,更要深得皇帝信任。可见刘统勋在乾隆心中的地位非同一般。

生长在这样的家庭里,刘墉从小就背负着巨大的压力。他的父辈和祖辈都官居高位,留下了辉煌的政绩,成为他无法逾越的高山。

周围的人都用期待的眼神看着他,希望他能青出于蓝而胜于蓝,再创辉煌。面对如此重担,刘墉唯有全力以赴,以求不负众望。

官场新手

人们都说刘墉是“神童”,可这评价含金量有多少呢?翻开史书看看他的科举经历就知道了。

刘墉直到31岁才通过他爹的关系"恩荫"成为举人,这跟神童的形象可差远了。

事实上,他的父亲刘统勋曾专门写信给皇帝,请求将刘墉列为恩荫生。可见当时刘墉的才学并不出众,否则也不必如此。

不过,有了举人身份后,刘墉顺利考上进士,进入翰林院当了个小小的庶吉士。

庶吉士是翰林院中最初级的秀才,地位并不高。但对于刘墉这个"官二代"来说,却是个不错的起点。

翰林院就像一个小型官场,里面勾心斗角、尔虞我诈的事情比比皆是。在这里,刘墉第一次接触到了官场的险恶。

在翰林院里,刘墉凭借父亲的地位,很快从编修升到侍讲。编修和侍讲都是翰林院里管理典籍和讲学的官职,算是个闲差。

但对于刚入仕的刘墉来说,已经是莫大的荣耀了。他的父亲刘统勋为官清廉,在乾隆心中很有地位。在他的羽翼庇护下,刘墉得以平步青云。

可好景不长,他爹刘统勋在伊犁之战中站错了队,导致父子俩都遭了殃。原来,刘统勋在回京述职时,与当时主战的军机大臣脂玉琼意见相左,支持和谈。

乾隆皇帝亲征回来后,大发雷霆,斥责刘统勋识人不明。其实背后的原因是,乾隆不满刘统勋树大根深,有架空自己之嫌。

这次打击让刘墉明白了一个道理:在官场上,光靠父亲的势力是不够的,必须掌握实权才能立于不败之地。

翰林院的差事虽然清闲,却是个没有实权的位置。在这里,他永远只能成为父亲的附庸,受制于人。要想平步青云,就必须另寻出路。

险丢官帽

到了四十二岁,刘墉终于熬出头,当上了太原知府,后来又升任道台。

知府和道台都是一方之主,虽不能与布政使相提并论,却也可以独当一面。

对于起步较晚的刘墉来说,已经算是很不错了。他感到无比欣慰,仿佛看到了坦途在向他招手。

可谁知道,在他春风得意的时候,一场灾难正悄悄逼近。他手下的一个县令贪污受贿,被人揭发。事关重大,朝廷派员彻查。

身为县令的顶头上司,刘墉难辞其咎。偏偏他又不愿得罪手下,生怕树敌太多。

于是他选择了一个看似折中的办法:对县令从轻发落,但又上报朝廷,表示已经严惩了贪官。

刘墉夹在中间左右为难,结果差点把自己也搭进去,险些获得死罪。

他这招玩砸了,既没有讨好县令,反而引起了朝廷的不满。本来他就是靠父亲"刘统勋"的余荫上位,地位岌岌可危。

这下更是雪上加霜,让乾隆对他彻底失望。幸好乾隆念及旧情,看在他父亲的面子上网开一面,饶了他一命。

朝堂智慧

经历了这么多风风雨雨,刘墉变得更加圆滑老练。他深知皇帝喜怒无常,稍有不慎就会跌下神坛。

想在官场上立足,光靠才华是不够的,还必须精于察言观色,审时度势。

一次朝会上,乾隆突发奇想,问大臣们京城每天进出多少人。众臣面面相觑,不知如何作答。

百官都说不出个准确数字,刘墉却巧妙地回答说只有两个人——不是男人就是女人。

听起来像是在说笑话,其实暗含了一层机锋。他是在提醒乾隆,数字统计之事无关紧要,不必过于计较。

这个看似轻松的答案背后,体现了刘墉敏锐的洞察力。他善于揣摩上意,给出皇帝想听的话。

这个答案让乾隆很是欣赏。寻常人只知阿谀奉承,刘墉却能用机智的言语化解尴尬,可见其能力不同凡响。

后来乾隆又问他大清每年生死多少人,刘墉回答说每年生一个人,死十二个人。

原来他指的是十二生肖,每年出生的人只属一个生肖,但死的人可能是十二个生肖中的任何一个。

这个答案更是出乎意料。他巧妙地利用生肖的概念,绕开了皇帝问题的本质。表面上是在回答问题,实际上却是变相提醒皇帝,生死大事岂能轻易揣测?

只有把眼光放长远,才能掌握天下大势。这种看似天马行空,却又一语中的的回答,不仅没有冒犯皇帝,反而让其心悦诚服。这就是刘墉的智慧所在。

长寿秘籍

刘墉晚年特别注意保护自己。他父亲去世后,朝野上下对他多有猜忌,都想找机会拉他下马。

为了自保,他做事更加谨慎,不轻易得罪人。他明白自己已是强弩之末,再无父亲撑腰,稍有闪失就会万劫不复。与其树敌太多,不如韬光养晦,安享晚年。

刘墉还善于讨皇帝开心。他看透了乾隆晚年喜怒无常、任性急躁的性格,知道顺着毛捋才是上策。

在乾隆晚年,朝廷上下都知道皇帝喜欢诗词书画,刘墉就投其所好,经常用巧妙的言辞逗得皇帝开怀大笑。

对于一个行将就木的皇帝来说,没有什么比欢笑更珍贵的了。

正是这种审时度势的智慧,让他最终活到了八十岁。在动荡的清朝,能有如此高寿已属难能可贵。

他的同僚中有的战死沙场,有的死于党争,唯有他全身而退。晚年的刘墉淡泊名利,专注诗书,其乐融融。这或许就是他长寿的秘诀吧。

《——【·结语·】——》

《——【·结语·】——》刘墉的人生故事告诉我们,在官场上混,光有才华是不够的,还得有智慧。

他善于察言观色,懂得审时度势,既不会让自己陷入危险的境地,又能在关键时刻展现才智,赢得皇帝的欢心。

这或许就是他能在尔虞我诈的官场中活到八十岁的真正原因。

【免责声明】文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。

信息来源:《清史稿》《刘墉年谱》《乾隆朝实录》