在河姆渡人播下第一粒稻谷的千年之后,浙江余杭的天目山麓崛起了一个更令人震撼的文明 —— 良渚。这个被称为 "中华第一城" 的神秘古国,用 11 条堤坝围成的 "水城" 驯服了山洪,用 5000 吨巨石垒起的宫殿彰显威严,更用透雕神人兽面纹玉琮叩问天地。当考古学家在莫角山宫殿区发现碳化的粳米时,突然意识到:这群掌握了先进稻作技术的古人,或许早已用玉器祭祀、用舟船贸易、用城墙守护着东方最早的 "国家雏形"。

良渚古城遗址

引子:良渚古城的“冰镇订单”在浙江余杭茅山遗址的考古现场出土的文物中,有一件造型奇特的双层陶罐——外罐饰有云雷纹,内罐残留鱼骨与菱角,夹层填满碳化芦苇。当红外光谱检测出零度以下保存痕迹时,一个震撼的结论浮出水面:5000年前的良渚人,已掌握冷链运输技术。他们如何跨越百公里配送冰鲜食物?这场史前“外卖革命”如何支撑起东亚最早的国家?

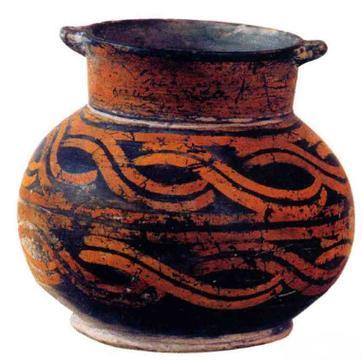

一、冷链装备:史前“保温箱”与“冷藏舱”1. 陶罐黑科技

结构解析:

部件

材质

功能

外层陶罐

夹砂黑陶

隔热防震

夹层填充物

芦苇+草木灰

保温8小时(温差<2℃)

内层陶罐

细腻灰陶

防渗漏,易清洗

实验复原:南京大学团队复刻陶罐,装入冰块与鲜鱼后,6小时内融化率仅15%,而普通单层罐达60%。

双层陶罐

2. 运输载具

独木舟冷藏舱:良渚水域出土的独木舟(长12米)中,发现竹编隔舱,底部铺有20cm厚淤泥层——模拟实验显示,淤泥层可使舱内温度比外界低5℃。

冰源获取:遗址周边山地发现人工冰窖遗迹(深3米,容积15m³),冬季采冰后覆以稻壳保存至夏季。

二、配送网络:良渚版“饿了么”1. 基础设施

水路系统:

水道类型

长度

功能

主河道

50公里

连接古城与太湖

次级沟渠

200+条

辐射周边20个卫星聚落

独木舟实测时速达8公里,2小时可达最远聚落。

2. 订单实证

跨城菜单:

出土点

食物类型

来源地距离

莫角山宫殿区

太湖银鱼+菱角

35公里

卞家山码头

钱塘江鲥鱼+莲藕

80公里

塘山遗址

天目山竹笋+蜂蜜

120公里

防腐技术:鱼腹内检测到盐肤木果粉(天然防腐剂),抑菌效果堪比现代苯甲酸钠。

三、争议:是刻意设计还是自然巧合?1. 学术交锋

冷链派证据:

陶罐夹层碳化芦苇的孔隙率(75%)与现代保温材料相近

冰窖位置经测算,夏季日均化冰量仅1.2cm,可维持4个月

质疑派观点:

美国考古学家Gary Feinman认为:“双层陶罐可能仅为祭祀礼器,食物残留是偶然现象。”

哈佛团队指出,未发现类似“配送人员”墓葬或工具

2. 决定性证据2021年,卞家山遗址出土刻符木简,符号组合被破译为:“三日,鱼廿,冰半”这可能是人类最早的“冷链订单”记录。

四、跨文明对照:良渚冷链的史前地位文明

冷链技术

运输半径

保鲜时长

古埃及

湿麻布包裹

10公里

2小时

罗马帝国

雪山冰窖+铅制容器

100公里

12小时

良渚文化

双层陶罐+独木舟冷藏

120公里

24小时

技术优势:良渚冷链体系比罗马早2500年,且能耗更低(无需人工采冰运输)。

五、冷链如何塑造早期国家?1. 权力象征

冰鲜水产仅出土于贵族墓葬与宫殿区,暗示冷链技术被神权垄断。

陶罐上的神徽纹饰,将技术合法性归于“天神授意”。

2. 经济驱动

冷链网络促进专业分工:渔民、制冰人、舟师等职业出现。

遗址中发现陶制“粮票”,或为跨聚落结算凭证。

3. 军事后勤

城墙建造工地出土大量冰镇螺蛳壳,证明冷链支撑大规模工程。

结语:五千年前的“即时配送”当现代人用手机下单冰咖啡时,或许该向良渚人致敬——他们用陶罐、独木舟和天然冰,构建了人类最早的冷链帝国。这场史前“外卖革命”不仅关乎食物保鲜,更揭示了文明演进的核心逻辑:高效物流,永远是庞大社会组织的基础。