在中华大地的史前文明长河中,黄河流域的仰韶文化、龙山文化常被视为早期农业文明的代表。然而,在长江流域,同样有一支辉煌灿烂的远古文化——河姆渡文化。这一文化的发现,不仅证明了长江流域同样是中华文明的重要发源地,也为世界水稻起源研究提供了关键证据。

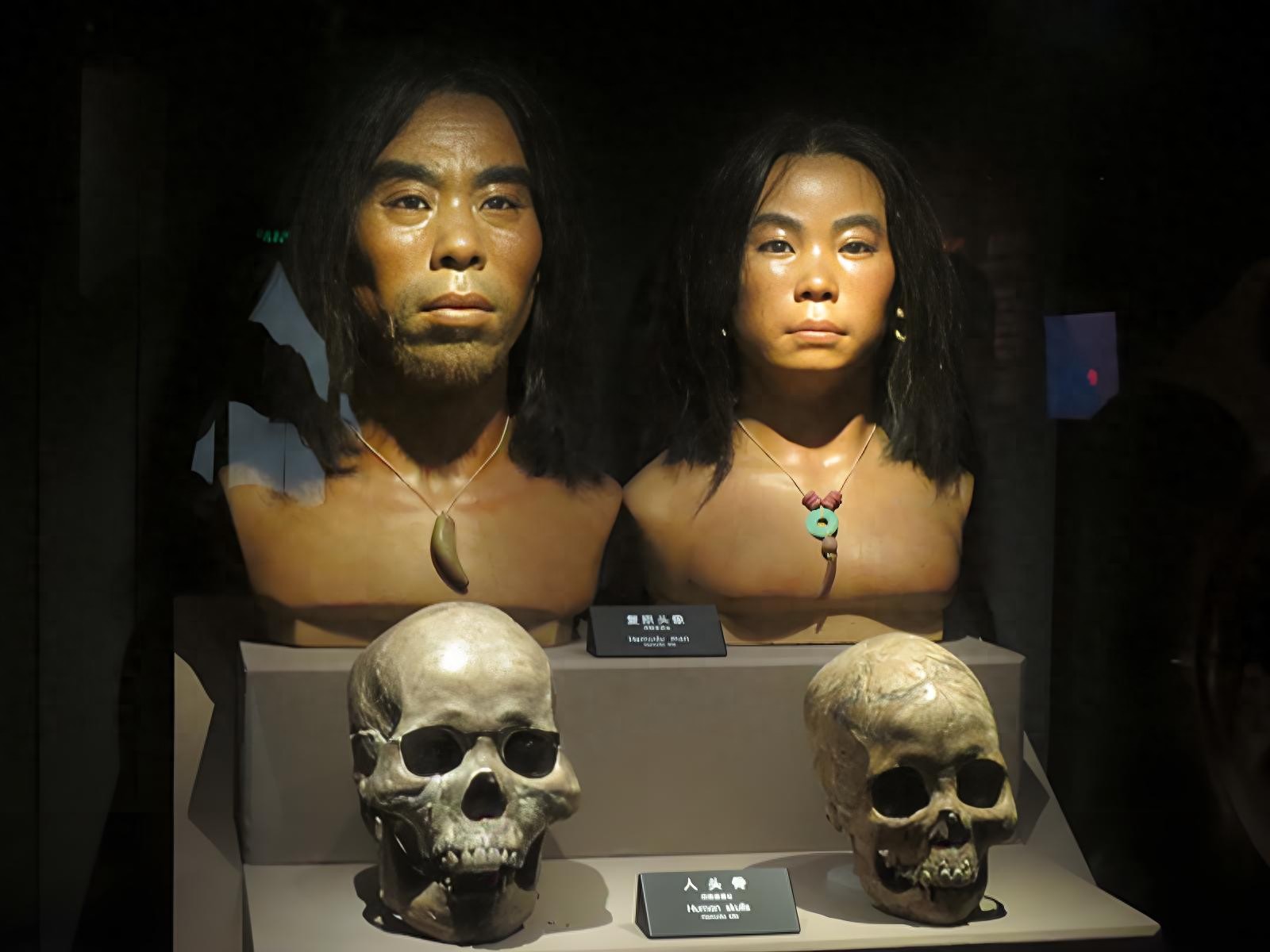

河姆渡复原头像

在河姆渡遗址中,考古学家发现了大量炭化稻米,这是迄今为止中国发现的最早的人工栽培稻米之一。这一发现证明,早在7000年前,长江流域的先民就已经开始种植水稻。这一事实挑战了早期“中华文明起源于黄河流域”的传统观念,说明长江流域同样是中华文明的重要发源地。水稻的种植使得河姆渡先民能够摆脱完全依赖狩猎和采集的生活方式,进入农业社会。他们可能通过砍伐湿地植物、开辟水田,并利用简单的木制农具进行耕作。值得注意的是,河姆渡文化的水稻种植方式,与现代的水稻耕作模式非常相似,这也表明水稻栽培技术可能在此后几千年里不断传承和演进。

引子:沼泽中的生存奇迹1973年,浙江余姚河姆渡村的挖掘现场,考古队员的铲子触到了一排排朽木——这些深埋地下7米的木桩,构成了长23米、进深7米的干栏式建筑基址。在年均降水量1600毫米、蚊虫肆虐的沼泽地带,河姆渡人如何打造出江南最早的“宜居社区”?他们的防潮防虫智慧,甚至暗藏现代建筑学的基因密码……

河姆渡干栏式建筑复原图

一、建筑革命:干栏式房屋的“黑科技”1. 结构解析

基础架构:

部件

材质

功能

地桩

栎木、樟木

防潮防腐,承重

地板

厚5cm木板

隔绝地表湿气

屋顶

茅草+树皮

坡度45°加速排水

通风设计:地板留0.5cm缝隙,形成空气对流层,湿度比地表低40%。

2. 防潮实测

现代模拟:浙江大学团队按1:1复原干栏建筑,梅雨季室内湿度65%,同期地面建筑达92%。

材料科学:地桩木材含天然樟脑(C₁₀H₁₆O),抗菌防蛀,7000年后仍可辨识年轮。

二、虫害攻防战:植物化学的巅峰运用1. 物理屏障

苇席编织术:出土苇席密度达12×12根/平方厘米,接缝处涂抹松脂密封,蚊虫难穿透。

陶罐陷阱:房基周围埋设尖底陶罐,内壁残留蜂蜜成分——诱捕蚊虫的“史前灭蚊器”。

2. 生化武器

植物驱虫剂:

植物

有效成分

现代等效物

艾草

桉树脑

电蚊香片

菖蒲

甲基丁香酚

DEET驱蚊剂

樟树叶

樟脑

樟脑丸

使用证据:灶坑灰烬中发现碳化艾草,红外光谱检测到α-侧柏酮(强效驱蚊成分)。

三、水患治理:史前“海绵城市”雏形1. 排水系统

环壕工程:聚落外围挖掘宽2米、深1.5米的排水沟,与天然河道连通,日排水量达300立方米。

陶管暗渠:出土带孔陶管,拼接后形成地下排水网络,比罗马下水道早4000年。

2. 防潮神器

草木灰应用:地板下铺10cm厚草木灰层,吸水率是黏土的3倍,且含碱性物质抑制霉菌。

陶支座革命:储存罐底部加装20cm高陶支座,使粮食离地率提升70%,霉变率下降85%。

四、争议:超前技术从何而来?1. 学术激辩

本土进化论:中科院考古所认为,干栏建筑源自对鸟类巢穴的模仿(河姆渡遗址出土大量水鸟骨骼)。

南岛语族传播论:哈佛大学学者发现,河姆渡榫卯工艺与菲律宾伊富高梯田建筑相似度达78%,或为同源技术。

2. 未解之谜

胶合技术:部分木构件接缝处检测到树漆残留,但漆树分布区距遗址200公里,运输方式成谜。

蚊香雏形:一件陶器内壁附着螺旋状灰烬条,疑似最早的盘状驱蚊香,但配方尚未破译。

五、跨文明对照:湿地生存的东方智慧文明

防潮技术

局限

苏格兰湖居人

碎石地基+苔藓填充

无法应对持续降水

秘鲁亚马逊部落

棕榈叶悬空平台

承重不足易塌

河姆渡文化

干栏+排水+驱虫植物

技术体系完整度领先

数据佐证:河姆渡聚落持续使用2000年,同期沼泽文明平均存续仅300年。

河姆渡遗址

结语:潮湿催生的文明之光当现代建筑师为上海黄浦江畔的防潮堤坝颁奖时,或许该把第一座奖杯颁给7000年前的河姆渡人——他们用木桩、艾草和陶罐证明:人类从不是自然的征服者,而是最敏锐的观察者与学习者。正如遗址中那件刻着稻穗纹的陶钵所示:文明,永远生长在解决问题的土壤之上。