周朝有两句流传至今的口号,“普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”。放眼整个周朝,无论你是谁,你的土地、你的臣民,甚至你的权利,都得听周天子的。这两句话说得简单明了,其实就是一场巨大的土地和权力游戏的规则。周朝的土地归属问题,是“国有”而非“私有”,你既不能随便买卖,也不能单打独斗,除非天子特别赐予你“使用权”。更有意思的是,即便你得到了土地,那也是“租赁权”,不是“所有权”。拿着土地是为了为天子种田、打仗和交税,至于收成,最后也得上交一部分,正所谓“土地是天子的,劳动力是你的”。

周朝的分封制,也就是将权力分发到各个诸侯手中,但这些诸侯并不真正拥有土地的“所有权”。他们的责任是管理自己那片“土地”,照顾好自己的百姓,服从天子的命令,缴纳赋税,还要在战争时奉命征战。如果你不按时“请安”,不去朝觐镐京,那可就不太好了。第一次不去,没什么事儿;第二次不去,天子降你爵位;第三次不去,天子直接派兵来征讨。想想看,周朝的政治和战斗力有多高效,简直就像是现代化的政治制裁,只不过那时候的制裁手段就是派大军来敲门。

分封制是周朝的“大杀器”,每个诸侯国其实就像是个小王国,享有自己的军队和财政大权。但“权力”这个东西可不是想象中那样能自由流动的——王朝的“国土”是有严格划分的,周天子自己只管“中央”那一块,其他地方都交给诸侯去打理。周天子这样做,显然是因为那时交通不便,从西安出发,可能得走上半年才能到达其他地方,天子哪有那么多时间跑遍所有地方?所以,周朝才有了这个“代管制”——自己管理好自己的宫殿和家族,其他事儿交给亲戚朋友们去办。

但天子的权力可不是无限制的放任,“你有土地,我有军队”这条规则时刻提醒着诸侯,不要太得意忘形。周朝的军队数量并不庞大,但分封制让诸侯们必须随时准备应对周天子的召唤。周天子的军队在数量上可能看起来不多,总共才三万五千士兵,但这并不意味着周朝没有打赢战争的实力。大部分士兵其实都是普通百姓,一到战时才变身为临时战士。更神奇的是,这些百姓“上战场”的时候,手里握的武器并不是钢铁利刃,而是木头棒子。说是“木棒子”,实质上是比棒球棍还要粗糙的武器,名字叫“殳”。这不仅是周朝普通兵器的代名词,更象征了那个时代的生产力——从种田到打仗,都离不开这种“原始”的工具。

周朝的士兵其实也不是全都“拿着木棒子”的,贵族们有钱,手里的“武器”上可能还镀了金。别小看这些金属装饰,实际上是为那些士兵“加点料”,让他们看起来有点“威风”。但说实话,打起仗来,这些木棒子连准头都没有,稍微有点像现在的民兵,他们的武器几乎全都是“临时拼凑”的。说白了,当时的士兵更多的是起到“增援”的作用,真正的战斗力要等到贵族们和天子亲自出马才行。毕竟,那个时候的兵车配备、士兵战术都还在“摸索”阶段。

说到战斗,不得不提周朝的一项特色——兵车。所谓兵车千乘,其实指的是一辆马车上坐着三名士兵,后面跟着七十多名手持木棒的战士。想象一下,这些兵车不仅是用来打仗的,还是“显摆”用的,算是一种高端装备。其实,打起仗来,车上的兵马并不算多,更多的是百姓上阵,拿着“棒子”去凑个热闹,算是一种“象征性”战斗。毕竟,当时周朝的战争并不完全依赖于真正的军队,而是利用全国的资源,集结大量人力来凑数。到后来,这种“兵车千乘”的配置,逐渐成为了周朝王权威势的象征之一。

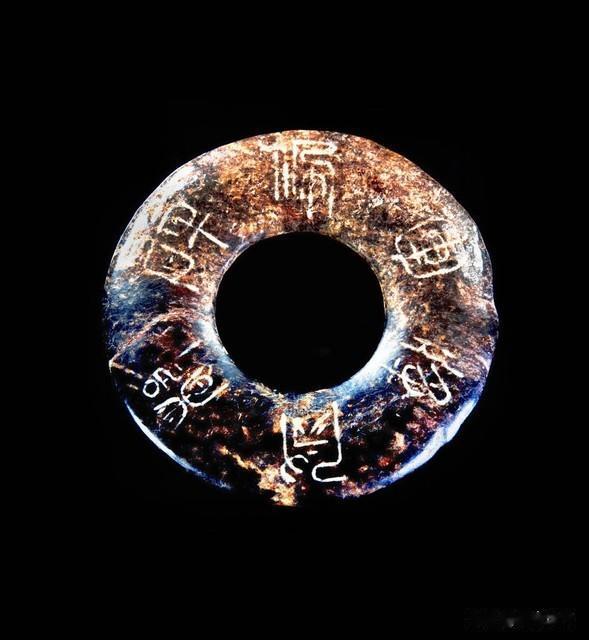

话说回来,周朝不光是个军事国家,它还非常注重“文化”。当时的中国人对玉的崇拜可谓达到了极致。玉,成为了社会地位的象征,只有上层贵族才有资格佩戴。而玉器的精美程度,也成了周朝文化的重要部分。而玉器的延伸——瓷器,也在周朝开始崭露头角。瓷器的“光如镜,薄如纸,温如玉,声如罄”,成为了周朝社会审美的标准。而这,正是因为周朝对玉器的崇拜以及其对美学的推崇。

除了玉器,周朝还精通另一项工艺——漆器。漆器的精致程度堪比今天的现代工艺,车篷、车身,甚至一些贵族的服饰,都以漆器装饰为主。周朝的漆器工艺堪称一绝,在古代战车的制造上尤为突出。甚至有说法,周朝的漆器质量堪比今天的“豪华车”装饰。你可以想象一下,那时的贵族们一边用木棒子打仗,一边坐在漆器装饰的战车里,真是天差地别的生活方式。

周朝的土地与权力、战争与文化都交织成了一幅宏大的画卷,虽然那个时代的科技还不发达,但它的社会制度与文化特色却深刻地影响了后来的朝代。从井田制到分封制,再到对玉器与漆器的崇拜,周朝的遗产不仅塑造了中国古代的政治结构,也深刻影响了中国古代的审美与文化价值,直至今日仍在流传。