当特斯拉Model 3成为全球最畅销电动车时,保时捷却宣布投资7.5亿欧元研发合成燃料;当自动驾驶宣传片刷屏朋友圈,德国立法机构正在为“AI如何抉择车祸伤亡”吵得不可开交。汽车产业正上演着比谍战剧更精彩的科技博弈,而普通消费者看到的,可能只是冰山一角。

北方冬季续航腰斩的真相,远非电池怕冷那么简单。锂离子在0℃以下迁移速度降低60%,导致放电效率骤降。但更致命的是“析锂效应”——低温充电时,锂金属像树枝一样在负极表面野蛮生长,可能刺穿隔膜引发短路。

车企的应对方案堪称科幻:

比亚迪的“宽温域脉冲自加热”技术,让电池在-30℃环境下每分钟升温2℃;

蔚来ET7配备的“双模加热系统”,通过电机废热+电池自热联动,能耗降低40%;

宁德时代最新研发的“低温锂补偿剂”,能在电解液中形成保护膜,将冬季充电速度提升50%。

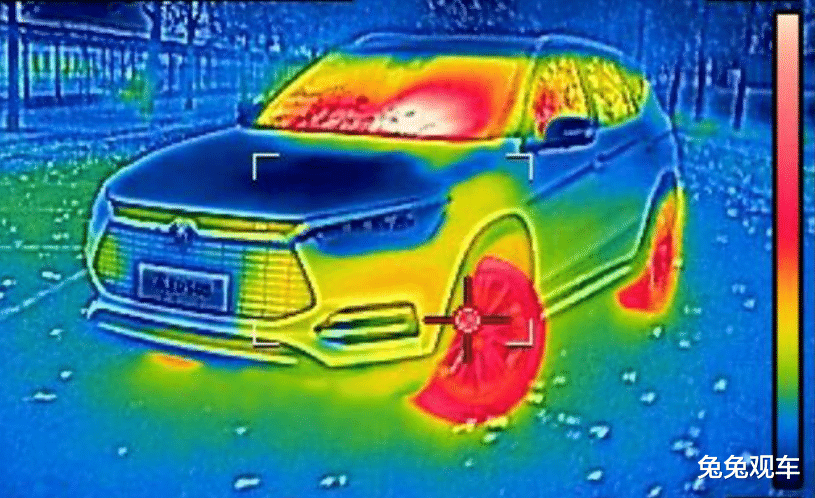

而夏季的隐形杀手“热失控”更值得警惕。当单体电池温度超过150℃,会引发链式反应,800℃高温能在0.1秒内蔓延整个电池包。广汽埃安的“弹匣电池”通过纳米级气凝胶隔热层+航天级超导冷却液,将热失控扩散时间延长至30分钟——这可能是电动车自燃时最宝贵的逃生时间。

二、燃油车将死?合成燃料改写游戏规则欧盟2035禁售燃油车法案留了道“后门”:使用碳中和合成燃料的燃油车可豁免。保时捷在智利建的Haru Oni工厂,用风能电解水制氢,再与捕集的CO₂合成e-fuel。这种燃料燃烧时释放的CO₂等于生产时吸收的量,实现碳中和闭环。

更惊人的是技术突破:

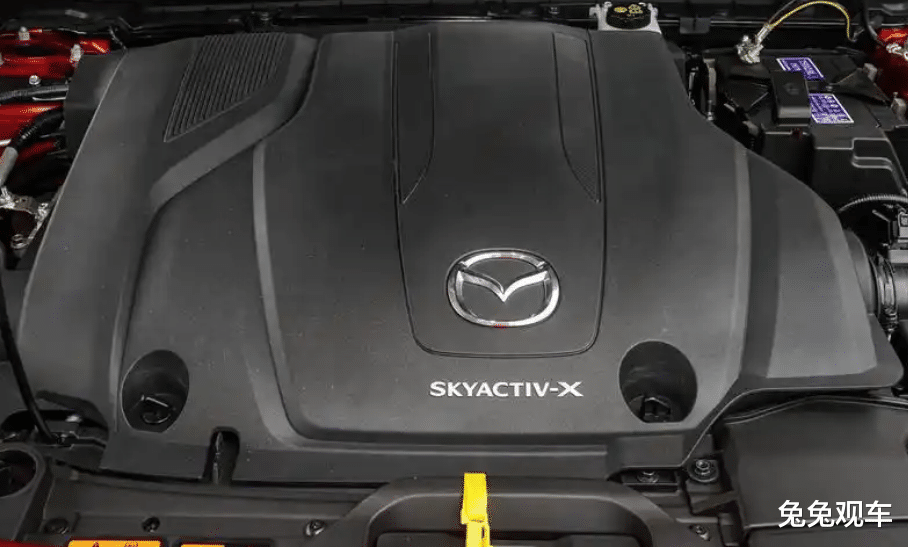

马自达SKYACTIV-X发动机通过“火花控制压燃”技术,让汽油机热效率突破43%;

丰田最新2.4T发动机采用“废气再循环+水冷中冷器”组合,油耗比上代降低15%;

奔驰F1引擎的MGU-H热能回收系统,将废气热能转化为电能,热效率突破50%——这相当于每升汽油多跑3公里。

三、自动驾驶的“道德算法”:比技术更难的是人性特斯拉Autopilot每季度处理100亿英里数据,但真正的难题在伦理层面。当事故不可避免时,系统该如何选择?是优先保护车内乘客,还是遵守“最小化总体伤害”原则?

德国《自动驾驶法》给出了冷酷答案:

禁止基于年龄、性别、种族进行价值排序;

必须优先遵守交通规则;

在同等条件下随机选择避让方向。

这意味着,如果必须在撞向儿童和撞向老人之间选择,系统会通过量子随机数生成器“抛硬币”。这种“无差别伦理”正在引发巨大争议——我们是否应该让AI掌握生杀大权?

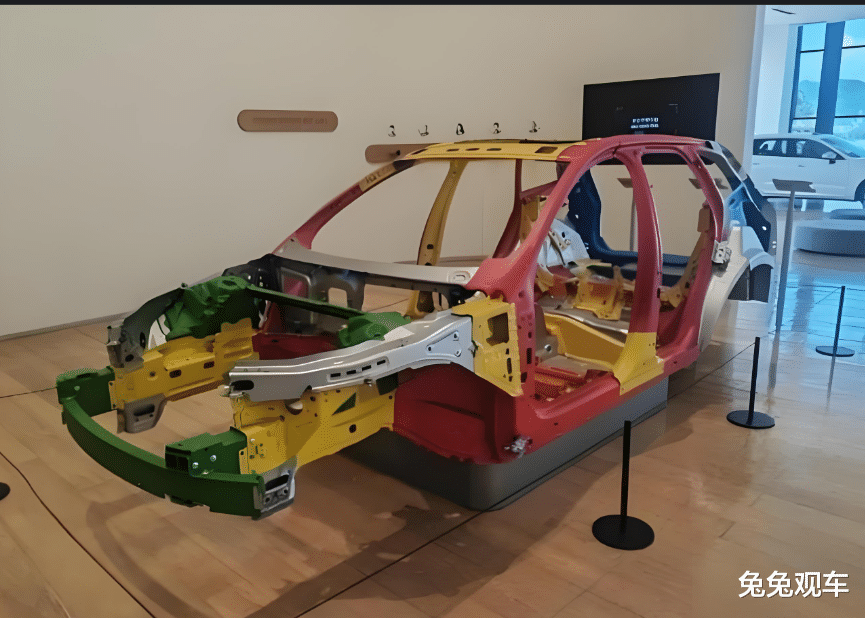

四、车身材料的“间谍战”:从硼钢到气凝胶沃尔沃的硼钢车身比普通钢材硬4倍,但特斯拉带来的一体化压铸技术直接淘汰了370个零件。这种用6000吨压力将熔融铝液注入模具的工艺,让Model Y后底板生产成本降低40%。

更隐秘的较量在轻量化领域:

宝马iX的碳纤维增强塑料(CFRP)车架,抗拉强度是钢的10倍;

路特斯Evija超跑采用的石墨烯增强铝材,重量减轻30%但刚度提升20%;

航天级气凝胶正被用于电池包隔热,这种99.8%空气构成的材料,1厘米厚度就能隔绝1300℃火焰。

五、轮胎里的“黑科技”:会变形的橡胶米其林的Uptis无气轮胎用玻璃纤维增强树脂替代空气,再也不怕爆胎。固特异的reCharge概念轮胎更魔幻:内置可降解胎面胶囊,磨损后自动“长”出新橡胶。

冬季胎的秘密在于“刀槽矩阵”:

每条冬季胎有超过1500个微型刀槽;

当温度低于7℃时,特殊橡胶配方硬度降低40%,像壁虎脚掌般紧贴冰面;

普利司通的“发泡橡胶技术”,让胎面在碾压时产生真空吸附效应,湿滑路面刹车距离缩短15%。

六、车载系统的“暗战”:从ECU到量子计算现代汽车有超过1.5亿行代码,是F-35战斗机的10倍。博世最新车载计算机将100个ECU整合为3个,但真正的革命在云端:

特斯拉Dojo超算用5760个GPU训练自动驾驶模型;

大众与量子公司D-Wave合作,用量子退火算法优化物流路线,将零件运输时间缩短28%;

丰田的“数字孪生”系统,能在虚拟世界模拟10万次碰撞测试,找出最优安全方案。

保时捷经典车中心用金属3D打印复活了停产40年的959跑车零件,精度达到0.01毫米。更颠覆的是增强现实维修:

宝马技师佩戴AR眼镜时,故障点会自动高亮显示;

特斯拉服务中心通过OTA直接定位故障代码,维修效率提升60%;

通用汽车的“虚拟车间”能指导车主完成80%的日常保养。

从加油枪到充电桩,从机械活塞到量子芯片,汽车正在经历比“油改电”更深层的蜕变。当我们谈论汽车的未来时,本质上是在探讨人类如何重新定义移动的自由。或许正如卡尔·本茨在1886年发明第一辆汽车时说的那样:“真正重要的不是机器本身,而是它带给人类的无限可能。”在这条没有终点的进化之路上,唯一可以确定的是:方向盘的每一次转动,都在书写新的历史。