前言

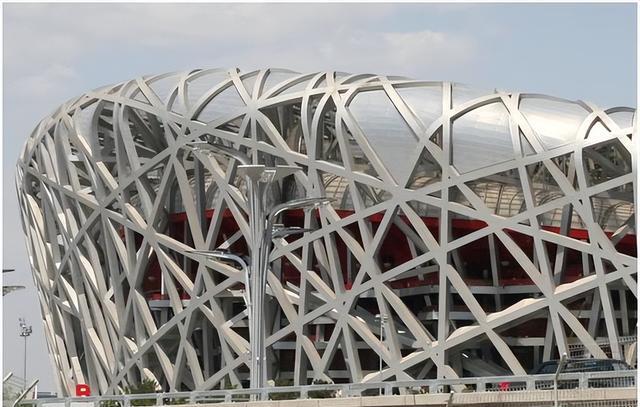

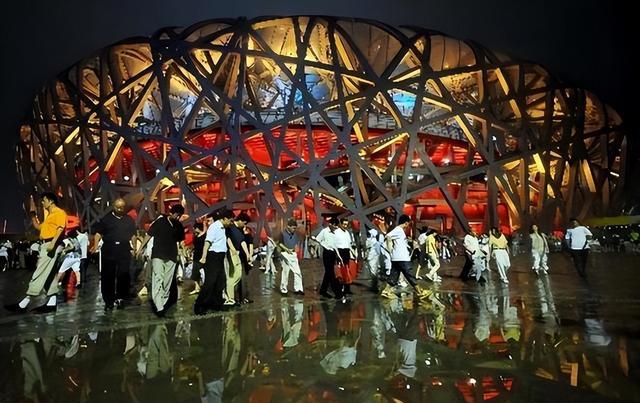

2008年8月8日,当李宁手持火炬凌空奔跑、点燃北京奥运会主火炬的那一刻,鸟巢的钢架在夜色中熠熠生辉,仿佛一头苏醒的巨兽。

这座耗资34亿的场馆,承载着中国人的自豪与世界的惊叹。

然而,17年后的今天,关于它的争议从未停歇——高昂的维护费、持续亏损的账本、拆除与否的争论,让这座建筑在钢筋水泥之外,成了一本写满矛盾的经济账。

34亿的背后:从争议中拔地而起

可以说,鸟巢的诞生,从一开始就伴随着质疑。

2003年设计方案公布时,有人惊叹它“像一件艺术品”,也有人嘲讽“这不过是面子工程”。

然而却很少有人关注到,这是独属于瑞士设计师赫尔佐格和德默隆的创意,他将中国传统编织工艺与现代钢结构结合,只是,实现这一设计需要突破无数技术难关。

为了支撑鸟巢独特的网状结构,中国工程师研发出Q460E高强度钢材——这种钢材此前全球无人能产。

河南舞阳钢铁厂的工人们用一年时间反复试验,最终在高温车间里锻造出了“鸟巢钢”。

一位老工人回忆:那会儿车间温度50多度,衣服能拧出水,但没人喊累。大家心里就一句话——不能让外国人看笑话。

即便如此,预算还是从22亿飙升到34亿。设计师放弃了可开启式屋顶,削减了数万座椅,甚至将部分区域改为临时设施。

奥运会闭幕后,批评声不绝于耳:花这么多钱,用十几天就废了?

运营困境:每年8000万维护费的生存游戏

奥运会结束后的第一年,鸟巢大门紧闭,空旷的场馆内,只有维护人员的脚步声在回响。

一名保洁员曾向媒体描述:那会儿每天擦椅子,擦完又落灰,感觉像在守着一座空城。

2009年重新开放时,鸟巢试图靠门票“回血”,50元一张票,首日涌入6万游客,但热度很快消退。

到了2011年,年收入从2.1亿跌至1.9亿,而维护费却像滚雪球——钢结构要防锈、8万个座椅要检修、草坪养护堪比顶级足球场,每年硬性支出至少8000万。

面对这一情况,运营团队不得不另辟蹊径。他们在鸟巢内搭起蜡像馆、开设空中走廊,甚至把废弃的媒体区改造成亲子乐园。

2016年,场馆终于迎来转机:全年承接40多场演唱会和赛事,单日租金高达300万。

五月天在此连开三场演唱会,10万张门票秒空;国际冠军杯足球赛期间,梅西的球衣在纪念品商店卖到断货。

殊不知,这些光鲜背后仍然藏着隐痛,一场演唱会虽能入账千万,但拆除舞台、修复草坪又要花掉大半利润。

更无奈的是疫情三年——2020年春天,鸟巢的灯光彻底熄灭,空旷的看台上积了厚厚的灰。

拆与不拆:一场关于价值的博弈

“不如拆了卖地!”这样的声音在社交媒体上从未消失。

反对者算过一笔账:若将鸟巢21公顷土地开发成商业区,收益或许远超亏损,加拿大蒙特利尔奥运场馆沦为废墟、希腊雅典场馆杂草丛生的例子,似乎也在佐证这种选择。

但更多北京市民的选择给出了另一种答案,每个周末,鸟巢外的广场上总聚集着放风筝的老人、拍婚纱照的情侣和练习滑板的少年。

65岁的张大爷住在附近小区,他说:“当年奥运志愿者培训,我在这儿站过岗。现在每天散步经过,总觉得它像老朋友。”

这种情感价值难以量化,却真实存在。

2015年北京申办冬奥会时,国际奥委会考察团站在鸟巢内感慨:“很少有国家能把奥运遗产保存得如此完好。”

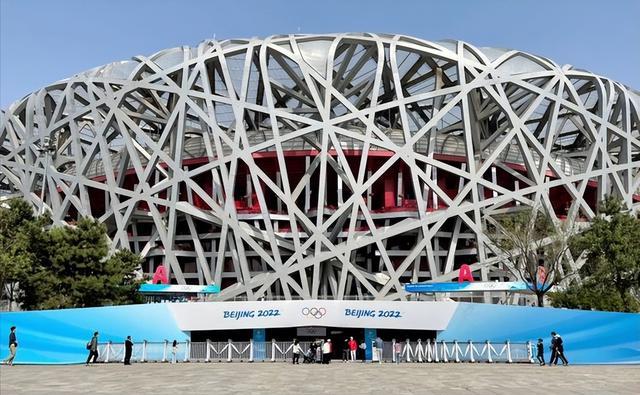

最终,鸟巢成为全球首个“双奥主场馆”,2022年冬奥开幕式上,它的雪花火炬台与2008年的“大脚印”隔空对话。

超越数字的答案

若单看财务报表,鸟巢确实没“回本”——15年累计亏损约12亿,按现有收入推算,还需十年才能填平窟窿。但若翻开另一本账,结果截然不同。

鸟巢周边5公里内,奥林匹克公园的商铺租金十年涨了3倍;新奥购物中心的人流量有三分之一是“看完鸟巢顺路来逛逛”;

国际影响力方面,德国建筑杂志曾评选“21世纪全球十大建筑”,鸟巢是亚洲唯一入选者;

并且,每年数十万外国游客在此打卡,他们的镜头里不只有钢结构,还有背后蓬勃的中国都市。

每到傍晚,鸟巢总有一种魔力,夕阳穿过钢网洒在场馆内,像给水泥地面镀了层金,保洁员老刘推着清扫车走过通道,他在这里工作了12年。“有人说这儿就是个烧钱的无底洞,”

他擦了把汗,“但你看那些带孩子来玩的家长,那些拍照的游客……要是拆了,这些笑脸去哪儿找?”

结语

对于这座17岁的场馆而言,生存依然艰难,但它早已学会在数字与情怀之间,走出自己的路。

或许真正的答案,就藏在某个寻常的周末午后:当一家三口举着冰棍走进鸟巢,孩子指着钢架大喊“妈妈你看,像不像恐龙骨架”时——有些价值,本就不该被计算。

参考资料: