前言

激光武器,是目前全球各国争相研发的重要武器,它的射程距离更是重中之重,据了解,美国的激光武器射程已经达到了惊人的5000米,日本是1200米。

那么,综合国力日益提升的中国,激光武器的最远射程是多少呢?

美国:从“星球大战”到实战部署的领跑者

上世纪60年代,当激光技术还停留在实验室时,美国已将其视为“未来武器”的种子。

冷战的铁幕下,“星球大战计划”虽未实现,却为激光武器研发按下加速键。

2000年后,美军发现激光武器在拦截“低慢小”目标(低空、慢速、小型无人机)上的独特价值:一发成本仅几美元,却能以光速精准命中目标。

2014年,波斯湾的一次测试成为历史转折点,美军舰载激光武器瞬间击落一架无人机,实战化的大门就此推开。

如今,美国陆军的“高能激光战术车辆”和海军“宙斯盾”激光系统成为标配,最新车载型号射程突破5000米,可在无人机威胁逼近前争取关键防御时间。

但美国的优势并非无懈可击,激光在雨雾沙尘中能量衰减严重,且庞大散热系统限制了机动性。

正如一名美军工程师坦言:我们的激光能击中5000米外的目标,但前提是天气配合。

日本:小巧玲珑的“战术刺客”

与美国“全球部署”的野心不同,日本的激光武器更像一名精于近身格斗的刺客。

国土狭小、防御重心集中于低空,催生了日本“实用至上”的研发哲学。

2023年,日本防卫省展示了一款10千瓦级激光战车:射程1200米,搭载8×8轮式装甲底盘,能在崎岖地形中快速隐蔽。

“它不需要庞大的后勤团队,就像特种部队一样随时投入战斗。”一名日本军事评论员如此形容。

这款武器专为城市反恐和岛屿防御设计,2-3秒内即可击落百米内的微型无人机,每次发射成本不足1美元。

三菱重工研发的20千瓦系统则将射程延伸至1200米,足以应对多数低空威胁。

日本的目标明确:2025年启动舰载激光项目,应对未来“无人机蜂群”战术。其策略如同围棋中的“小目布局”——看似保守,却步步为营。

中国:后发先至的“弯道超车者”

当美国在波斯湾测试激光武器时,中国在这一领域尚处追赶阶段,但珠海航展上的两次亮相,彻底改写了游戏规则。

2018年,LW-30激光防御系统首次登场,30千瓦功率可烧穿800米内2毫米钢板,成为小型无人机的“天敌”。

2023年,LW-60横空出世——射程6000米,功率高达100千瓦,既能烧毁无人机外壳,也能致盲其电子设备。

这意味着,中国激光武器不仅超越了日本的1200米,更将美国5000米的标杆甩在身后。

“LW-60的设计理念是‘攻防一体’。”一名航天科工集团工程师透露,“我们甚至在测试中用它拦截过模拟巡航导弹。”

为克服高功率带来的散热难题,中国独创了循环液冷技术,将能耗效率提升30%。而兆瓦级激光器的实验室突破,则预示着未来可能实现“太空反导”的科幻场景。

对此,外媒的评价是:中国用十年走完了美国三十年的路。

相比美国多技术路线并进的“广撒网”,中国聚焦效率更高、适应性更强的技术路径,实现了关键部件的完全自主可控。

技术竞赛背后的“隐形战场”

射程数字的比拼只是冰山一角,激光武器的真正较量,藏在三个隐形维度:

环境适应性:美国激光武器在沙漠测试中表现出色,但中东的沙尘暴曾让光束散射率飙升60%;

日本战车适合温带气候,却在北极演习中因低温导致散热效率骤降;

中国的LW-60在高原测试中验证了-40℃至50℃的极端环境耐受性,但海上盐雾腐蚀仍是难题。

成本与可持续性:美国“宙斯盾”系统单次发射成本仅7美元,但舰载平台的维护费用高达千万美元;

日本的战术激光性价比突出,却受限于功率难以应对集群攻击;

中国LW-60每次发射成本约5美元,但兆瓦级武器若投入实战,电网负荷将成为新挑战。

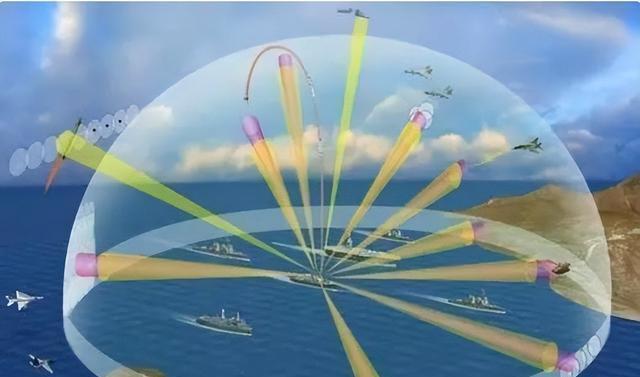

战术体系融合:美军将激光武器嵌入“全域作战”网络,与雷达、电子战系统联动;

日本专注于“点防御”,为重要设施提供“贴身护卫”;

中国则构建了从单兵手持到战略级的多层次激光防御网,甚至探索“激光反卫星”技术。

一名欧洲军事观察家总结:美国的优势在体系,日本在细节,中国在速度,这场竞赛没有终点,只有不断刷新的起跑线。

结语

激光武器的崛起,正在重塑战场规则,2022年俄乌冲突中,无人机成为改变战局的“游戏规则破坏者”,而激光武器则是“规则改写者”。

美军计划在2030年前部署机载激光反导系统;日本加速推进舰载激光应对东亚海域的无人机威胁;中国的兆瓦级激光器一旦成熟,可能率先实现对高超音速武器的拦截。

未来,随着科学技术的不断进步,我们也能看到激光武器会在各个领域得到更广泛的应用,至于彼时各国的侧重点会在哪一方面,咱们就拭目以待吧!

参考资料: