诸葛亮是三国历史上一位让后人津津乐道的传奇人物。

有人说,他是忠臣的化身,鞠躬尽瘁,死而后已;也有人觉得,他并非表面上那般无欲无求,而是一个深谋远虑的操盘手。

如果他的北伐真的成功了,他会不会选择称帝?这是一个让人细思极恐的问题。

毕竟,历史从来不缺乏权臣篡位的故事,而诸葛亮手握大权的局面,似乎离这个结局并不遥远。

为什么这么说呢?

诸葛亮的故事,要从一个关键的时刻说起。

刘备临终前,把年幼的刘禅托付给了他。

这一托,托出了蜀汉的未来,也托出了无数的可能性。

刘备在白帝城那句“如其不才,君可自取”看似信任,其实也埋下了隐忧。

这话的潜台词是,如果刘禅扶不上墙,你诸葛亮可以另谋出路。

话说得大气,但背后却透着一丝无奈和防备。

刘备的担忧并非空穴来风。

诸葛亮的才华和手腕,早已超越普通臣子。

他是个天生的掌控者,既懂得运筹帷幄,也能在细节中牢牢抓住主动权。

从刘备去世后,蜀汉的大小事务几乎全靠他一人支撑。

刘禅不过是个挂名的皇帝,朝政大权完全掌握在诸葛亮手里。

这种局面,怎么看都像是一个“相父”在带娃,而不是臣子在辅佐君主。

不过,诸葛亮并不是那种一开始就露出野心的人。

他行事极其谨慎,甚至有些过于小心。

比如对待同为托孤重臣的李严,他几乎是毫不留情地打压。

李严原本是刘备安排的外部军事统帅,与诸葛亮形成内外制衡的格局,但没过多久,李严就被架空,最后被流放到永安。

这种做法,让人不免联想到曹操与袁绍、吕布等人斗争的手段。

表面上是为了稳定局势,实际上是清除可能的威胁。

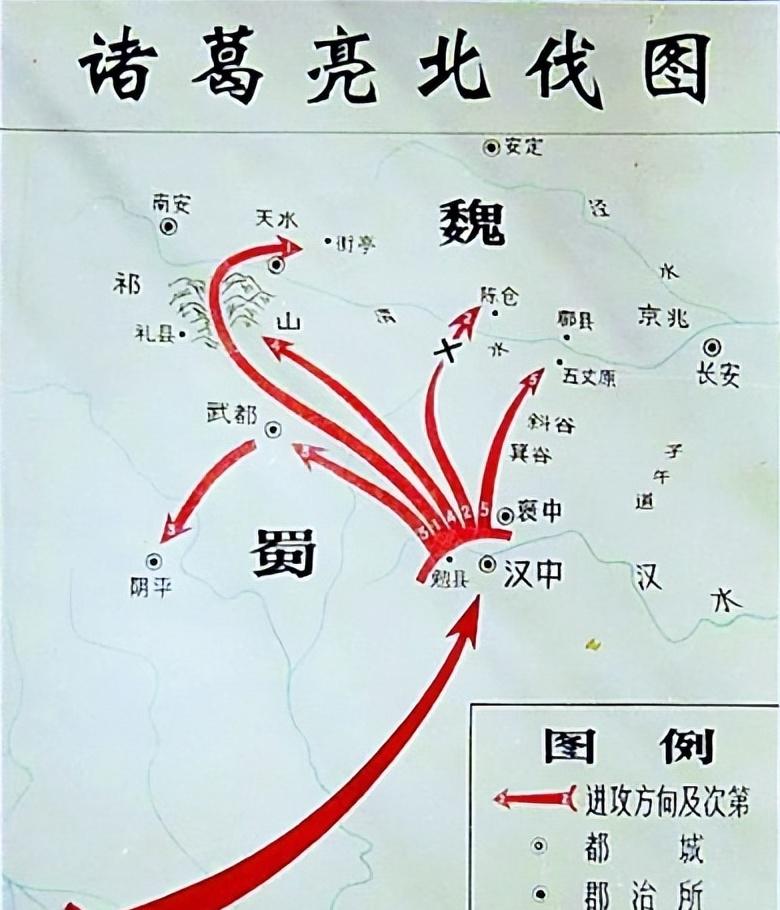

更耐人寻味的是,诸葛亮对兵权的执着。

他本是一个擅长谋略的军师,却偏偏要亲自带兵北伐。

有人觉得,他是为了全力以赴完成刘备的遗愿;也有人认为,这是一种不放心把权力交给他人的表现。

毕竟,只有把兵权握在自己手里,他才能彻底掌控局面。

更令人吃惊的是,他在外御敌的同时,还通过书信遥控成都的政务,几乎把蜀汉的大小事务都抓在手里。

这种全面掌控的姿态,怎么看都像是一个“曹操式”的人物。

但和曹操不同的是,诸葛亮的忠诚表面上毫无破绽。

他严守礼仪,从未接受皇帝才有的九锡待遇,也从不公开表露称帝的意图。

然而,这并不代表他内心没有自己的想法。

一次,有人提议让他接受王爵的封号,他看似谦逊地拒绝,却说了一句意味深长的话:“等到天下平定,我和大家一起升官,那时别说九锡,就是十锡也无妨。”这句话听起来很谦虚,但仔细琢磨,却让人觉得暗藏玄机。

他的潜台词仿佛在说,眼下局势未稳,他不方便揭开底牌,但将来一统天下后,一切皆有可能。

这种隐而不发的态度,恰恰是诸葛亮高明之处。

他深知,北伐成功后,他的地位将达到前所未有的高度。

那时,不仅蜀汉的将士会拥护他,甚至天下百姓都会把他视为统一天下的英雄。

与其说他成不成为皇帝是他自己的选择,还不如说是顺势而为的结果。

到那时,刘禅的存在恐怕也就无关紧要了。

历史上,李邈曾公开批评诸葛亮,说他“挟兵自重”,甚至将他比作曾经的权臣吕禄和霍瑀。

虽然这话不免有些偏激,但也从侧面反映了当时人们对诸葛亮权力过大的不满。

更何况,刘备在世时已经隐约察觉到了这一点。

他在发动伐吴之战时,宁愿让诸葛亮留守后方,也不愿带着他一起出征。

这种安排,看似是为了让诸葛亮负责后勤,其实是有意削弱他的军事影响力。

刘备或许早就担心,自己一旦去世,刘禅根本镇不住诸葛亮。

然而,诸葛亮并没有像曹操那样直接篡权。

他始终挂着一副忠臣的面孔,甚至为了北伐呕心沥血,最终累死在五丈原。

他的死,让蜀汉失去了最后的支柱,也让“诸葛亮会不会称帝”这个问题成为历史悬案。

也许,他的忠诚是真的,但他对权力的掌控欲也同样真实。

有人说,如果诸葛亮真的称了帝,未必不是一件好事。

毕竟,他的才能足以支撑一个统一的天下,而刘禅的平庸只会让蜀汉走向灭亡。

在历史的长河中,忠臣与权臣的界限往往并不清晰。

到底是忠诚可贵,还是能力至上?这个问题,留给后人去评说吧。

你要知道,诸葛亮从刘备手中接过来的蜀汉是一个怎么样的蜀汉[笑着哭][笑着哭][笑着哭]