克里米亚,这片位于黑海的战略要地,自沙俄时期起便是大国争夺的焦点。沙俄的扩张不仅依靠军事征服,更通过一种深远的策略——“留地不留人”,确保了对克里米亚的控制。特别是在对克里米亚鞑靼人的强制迁徙和文化清洗中,沙俄实施了彻底的民族消解。

1944年,苏联政府以“通敌”罪名,将数十万鞑靼人驱逐至遥远的乌兹别克斯坦,许多人在迁徙途中死于饥饿和疾病。

这一切展现了沙俄通过摧毁地方民族力量,确保了克里米亚土地的长期统治。通过对克里米亚人种变迁的考察,我们可以更深入地了解沙俄如何通过这一策略,改变这片土地的民族面貌。

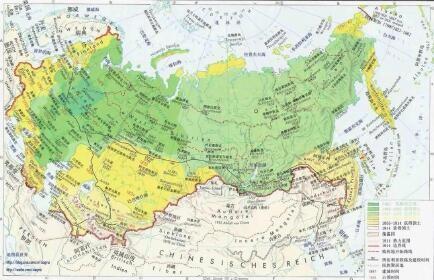

沙俄的扩张策略——土地与人口的双重控制沙俄帝国的扩张战略一直是世界历史中的一项重要课题。尤其是在19世纪,沙俄的野心不仅仅是土地的占领,更重要的是如何将这些土地长久地纳入自己的版图。克里米亚,位于黑海的西北角,地理位置极为重要。

对于沙俄而言,克里米亚不仅仅是一个军事据点,更是战略意义重大的粮仓、贸易和文化交流的桥梁。自从沙俄的第一任沙皇伊凡雷帝开始,他便展现出扩张的野心。

从喀山汗国到阿斯特拉罕汗国,沙俄不断地吞并周边地区,目标就是增强对周边国家的影响力,尤其是想要掌控黑海,并且通过克里米亚实现对南方的战略屏障。

沙俄对克里米亚的征服并非一蹴而就,而是通过一系列军事行动和外交手段逐步实现的。1774年,克里米亚汗国经过奥斯曼帝国的控制后,开始逐步向沙俄靠拢,但仍有一定的独立性。

到1783年,叶卡捷琳娜二世(即沙俄的“女皇”)下令正式吞并克里米亚,这标志着沙俄开始实施更为系统的扩张战略。为了彻底掌控这片土地,沙俄采取了军事征服、政治分化及文化同化等多种手段,力图消除任何可能威胁其统治的因素。

但是,征服克里米亚的真正意义并不仅仅是军事占领,更在于如何将这些土地转变为沙俄长期稳固的疆域。这一过程中,沙俄不仅加强了军事防线,更开始利用“留地不留人”的战略,以土地的控制为核心,彻底消除当地民族文化的影响力。

克里米亚的鞑靼人被视为沙俄统治的最大障碍,他们不仅是当地的原住民,也是影响克里米亚独立性的政治力量。沙俄的扩张过程中,关键的一步便是如何通过民族清洗、移民政策等手段,将鞑靼人从克里米亚土地上彻底剥离。

沙俄并没有通过文化融合的方式来稳固其对克里米亚的统治,而是直接通过驱逐当地民族,来保证对这片土地的彻底掌控。

最直接的表现便是沙俄政府对克里米亚鞑靼人的排斥,将他们视为威胁,认为这一民族的存在将影响到沙俄的统治基础。因此,通过强制迁徙、镇压文化,沙俄确保了这片土地可以“无菌化”地保持在俄罗斯的影响力范围内。

沙俄在克里米亚实施的这一策略,成为其扩张过程中最具代表性的行动。通过有效的军事力量和民族政策相结合,沙俄成功地将克里米亚纳入自己的版图,并在接下来的几个世纪中,通过不断巩固其控制地位,逐步消除当地的民族文化,使克里米亚成为俄罗斯的一个完全“俄罗斯化”的省份。

克里米亚鞑靼人的遭遇——“被遗弃的土地”克里米亚鞑靼人,作为克里米亚半岛的原住民族群,长期以来在这片土地上繁衍生息。然而,沙俄的扩张政策逐渐将他们推向了历史的边缘。

在沙俄的征服过程中,鞑靼人不断受到政治和文化上的压制。进入20世纪后,鞑靼人的命运更加艰难,尤其是二战期间,苏联对克里米亚鞑靼人实施了极为严厉的清洗政策。

1944年,二战的硝烟尚未散尽,苏联政府以“通敌罪名”为由,开始对克里米亚鞑靼人进行大规模的强制迁徙。这一行动在当时的苏联是一次极具象征意义的政治清洗,鞑靼人被认为在战争期间站在德国一方,尽管实际上,大部分鞑靼人并没有参与与苏联的敌对行动。

甚至有一部分鞑靼人加入了苏联红军,参加了对抗法西斯的战斗。然而,这并未改变苏联政府的决策,鞑靼人被视为“民族叛徒”,大规模的迁徙开始了。

1944年5月18日,苏联政府下令,将克里米亚鞑靼人从家园中强行迁出。这一决定的执行非常迅速,克里米亚的鞑靼人被赶上列车,带着极少的物品,被送往远离家乡的乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦等地。

迁徙途中,由于缺乏足够的水、食物以及医疗保障,很多鞑靼人死于疾病、饥饿和长途跋涉的劳累。官方记录中提到,迁徙的过程中,有超过1/3的鞑靼人死亡,而且死亡人数多集中在迁徙初期,其中大部分人死于传染病,如斑疹伤寒和疟疾。

这场大迁徙不仅仅是一次人口流动,更是一次民族文化的破坏。鞑靼人失去了他们的家园和历史根基,而新定居地的艰苦生活条件,使得他们几乎没有机会恢复自己的社会组织。

尽管苏联政府承诺为迁移的鞑靼人提供土地和住房,但实际上他们得到的土地往往荒芜贫瘠,生活条件十分艰苦。无论是基础设施的缺乏,还是地方政府的冷漠,都让这些流亡的鞑靼人感到无望。

1944年到1948年间,鞑靼人的死亡人数超过了2.6万。这场强制迁徙彻底改变了克里米亚的民族面貌,鞑靼人从此被迫脱离家园,而沙俄和苏联的这一民族政策,也为克里米亚的未来埋下了深深的政治隐患。

当地的文化与社会结构被彻底打破,克里米亚半岛上的鞑靼文化,几乎在一夜之间消失。沙俄和苏联通过这种“留地不留人”的手段,成功摧毁了克里米亚鞑靼人的民族凝聚力,从而稳固了对克里米亚这片土地的掌控。

历史遗留与现代影响——克里米亚的今日克里米亚的历史,尤其是沙俄和苏联时期对克里米亚鞑靼人的打压,深刻影响了今天克里米亚的民族格局。在苏联解体后,克里米亚重新成为争议的焦点,尤其是在1991年乌克兰独立后,克里米亚的归属问题便成为俄罗斯与乌克兰之间的重大政治争议。

随着克里米亚的归属问题逐渐浮出水面,克里米亚的鞑靼人开始逐渐复兴他们的民族身份和文化。

许多曾被迫迁徙的鞑靼人开始返回克里米亚,但他们所面临的却是一个陌生且变化莫测的局面。克里米亚的政治环境复杂,乌克兰政府与俄罗斯之间的争斗,使得鞑靼人所希望恢复的文化认同与政治权利在某些方面仍然受到压制。

鞑靼人对克里米亚的归属问题有着非常明确的态度。虽然他们曾为克里米亚的独立与民族复兴做出了巨大努力,但随着俄罗斯对克里米亚的重新控制,他们的立场逐渐倾向于反俄罗斯。

现代的克里米亚鞑靼人,成为了抗议俄罗斯占领克里米亚的重要力量。他们不仅在文化上争取复兴鞑靼语,恢复传统的文化生活,还在政治上争取更多的自治权。

然而,在俄罗斯占领克里米亚后,鞑靼人面临的困境并没有结束。俄罗斯政府对克里米亚的控制更加严密,而鞑靼人作为少数民族,在政治上仍然处于弱势地位。克里米亚的归属问题,依然没有得到根本性的解决。“留地不留人”的历史遗产,至今影响着克里米亚的民族关系和国际局势。

今天的克里米亚,依旧是俄罗斯与乌克兰之间的政治焦点,而这片土地的民族格局,也在沙俄和苏联时期的战略操作下,形成了复杂的历史遗留问题。无论是从文化认同、民族权利,还是地缘政治的角度来看,克里米亚都深刻地反映了“留地不留人”这一沙俄策略的长期影响。

参考资料:克里米亚的历史账:鞑靼人被流放数千公里的始末.中青在线.2014-03-14.

钱昌明:历史上沙俄帝国的扩张、扩张、再扩张.昆仑策.2018-05-28.

不愿入俄罗斯的克里米亚鞑靼人.科技日报.2014-03-27.

乌克兰大饥荒.百度百科