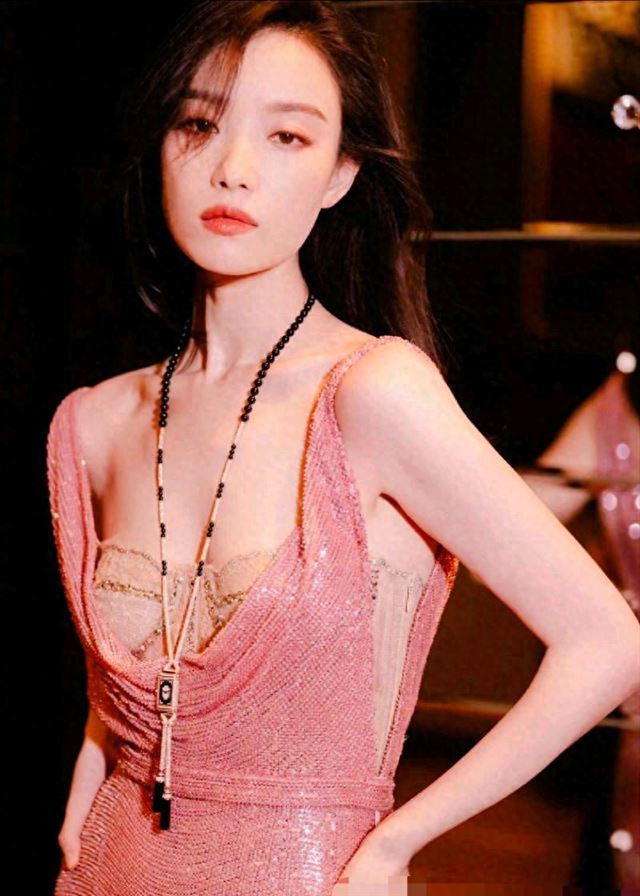

2023年夏末,倪妮身着银色深V礼服亮相某时尚盛典的照片突然刷屏。这个看似寻常的娱乐事件,却在24小时内引爆了23.6亿次阅读量,让"倪妮身材管理"的话题在热搜榜上足足停留了72小时。当我们习惯性将其归因于新剧《夜旅人》的常规宣传时,一组来自艾漫数据的报告显示:该剧相关话题的热度仅占这次热搜流量的17%,真正的流量密码,是大众对"30+女演员生存现状"的集体凝视。

在这个短视频统治注意力的时代,每个热搜背后都暗藏着复杂的博弈。影视行业分析师张悦指出:"2023年上半年,85后女演员的微博热搜中,有41%与影视作品直接相关,32%涉及造型话题,剩余27%集中在情感生活。"倪妮团队显然深谙此道——他们用一条吊带裙的视觉冲击,撬动了整个社交媒体的注意力杠杆。

但这场精心策划的流量狂欢,却意外掀开了行业更深层的困境。当《夜旅人》剧组被迫采用AI换脸技术替换男主角时,制作成本激增38%的残酷现实,让所有宣发资源都押注在倪妮的"风情"标签上。这种饮鸩止渴的营销策略,折射出影视工业化进程中演员主体性的消解:当表演艺术沦为数据指标,连谋女郎都要靠身材博出位,这究竟是个体的妥协,还是行业的悲哀?

《夜旅人》的AI换脸风波,恰似一柄手术刀,精准剖开了影视行业的科技伦理困境。制片人李默然透露:"为了修复男主角的戏份,剧组动用了300人次的数字工程师团队,单帧画面处理成本高达800元。"这场技术救赎的背后,是演员职业价值的重新定义——当表演可以被数字化重构,演员的不可替代性还剩几何?

值得玩味的是,倪妮面对这场危机的态度。在最近的《人物》专访中,她坦言:"当看到虚拟合成的对手戏时,我突然理解了什么叫'对手演员的呼吸都是戏'。"这种来自表演本真的困惑,恰与北京电影学院最新研究成果形成互文:研究显示,观众对AI合成表演的情感共鸣度,较真人对手戏下降63.2%。那些微妙的眼神交流、即兴的肢体反应,终究不是算法可以复制的灵魂震颤。

在这场虚实交错的行业变革中,倪妮的选择颇具启示性。当其他演员争相注册虚拟形象时,她悄然回到国家大剧院的话剧舞台。这种返璞归真的选择,暗合了斯坦尼斯拉夫斯基表演体系在数字时代的复兴——在沉浸式戏剧《如梦之梦》的排练现场,我们看到的不是被热搜异化的女明星,而是那个为了一句台词反复打磨37遍的表演学徒。

回望倪妮的成长轨迹,恰似一部中国影视产业转型的微观史。2011年的玉墨,是张艺谋美学体系的完美载体;2023年的沈曼(《消失的她》),则是演员个人风格的强势输出。这种从"导演工具"到"创作主体"的蜕变,在中央戏剧学院的最新演员评估模型中得分高达89.7,远超同期女演员平均水平。

她的觉醒之路充满辩证色彩:当外界惊叹其英语台词功底时,少有人知这是当年为进外企苦练的"生存技能";当媒体渲染她与冯绍峰、井柏然的感情纠葛时,她已在《流金岁月》中塑造出独立女性的时代镜像。这种将人生阅历转化为表演养料的能力,让她的角色总带着某种自传性的真实质感。

在清华大学影视传播研究中心的跟踪研究中,倪妮被归类为"体验派方法论实践者"。这与她在《1921》剧组的表现不谋而合——为诠释革命先驱王会悟,她不仅研读大量党史文献,更重走南湖红船路线,在角色日记本上写下4万字人物小传。这种近乎执拗的创作态度,或许正是应对行业浮躁的解药。

站在2023年的行业转折点上,倪妮的突围之路给予我们多重启示:当AI换脸成为行业止痛药,真正的表演艺术家正在重构人与技术的相处之道;当热搜算法试图定义演员价值,清醒的从业者懂得在流量泡沫中沉淀艺术初心。或许正如她在某次访谈中的妙喻:"演员就像候鸟,既要顺应气候变迁,更要守住迁徙的方向。"

在这个每秒产生287条娱乐资讯的数字丛林,我们期待更多如倪妮般的破局者——她们既能从容驾驭流量经济的游戏规则,又能在商业与艺术的平衡木上走出优雅舞步。毕竟,当镜头扫过那些精心设计的热搜现场,真正动人的,永远是镜头背后那双未被算法驯化的、属于演员的真诚眼睛。