还在盲目信任智能驾驶?小米SU7的这场事故,无疑给所有人敲响了警钟。智能驾驶真的能让我们高枕无忧吗?在技术尚未成熟的当下,过度依赖它,是不是将自己置于了危险边缘?

3月29日晚,3名女大学生相约从湖北自驾一辆小米SU7前往安徽池州,准备参加次日的事业编制考试。车上三人青春正好,对未来满是憧憬,却没想到,一场灾难正悄然逼近。当晚22时44分,车辆行驶至德上高速公路池祁段。

事发路段因施工修缮,车道有变更。起初,车辆处于NOA智能辅助驾驶状态,以116km/h时速持续行驶。检测到障碍物后,车辆发出提醒并开始减速,随后驾驶员接管进入人驾状态 ,但最终车辆仍与隔离带水泥桩发生碰撞,碰撞前时速约97km/h,随后车辆爆燃。

事故发生后,安徽公安厅迅速介入指导属地公安开展调查,足见对此事的重视。凤凰网记者也实地探访了事故现场,发现事故前三分钟路段,有高速龙门架醒目提醒前方施工。且该路段的高清摄像头,或许记录下了事故前驾驶员的状态。

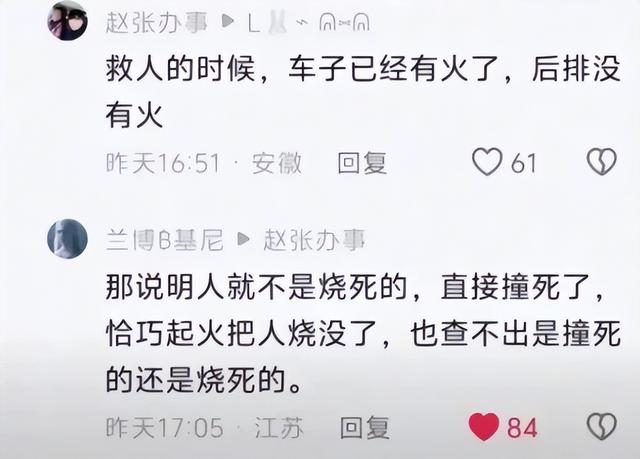

有救人者站出来描述现场情况,称其敲碎车窗玻璃,救出了一名后排乘客,但遗憾的是,被救者最后还是不幸离世。当时车辆已经着火,但后排尚未完全燃爆。类似因智能驾驶引发争议的事故并非个例。

2021年,一辆开启Autopilot的特斯拉在美国撞上停靠的警车;2023年,某国产新能源车在开启NOA功能后未能识别前方静止车辆,导致追尾。每一起事故都在警示着人们,智能驾驶目前仍存在诸多局限。

事故调查仍在进行中,最终结果尚未公布。但这起悲剧已然造成了无法挽回的后果,3名女大学生的生命戛然而止,3个家庭陷入无尽悲痛。这起事件在社会上掀起轩然大波,引发公众对智能驾驶安全性的高度关注与激烈讨论。

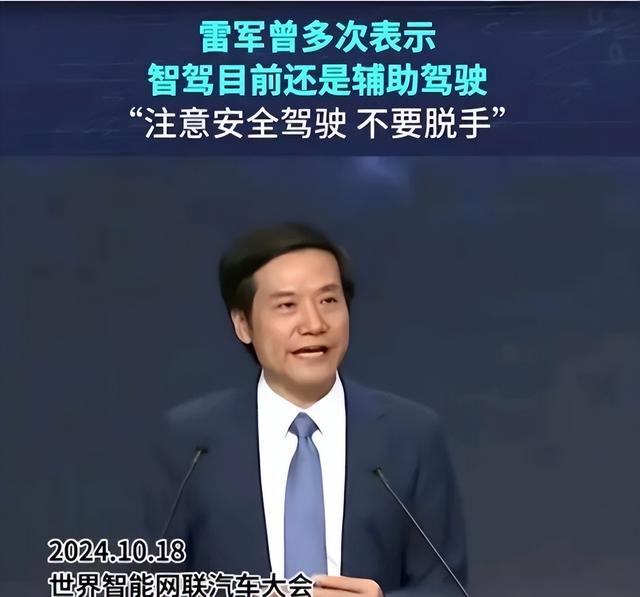

有人指责智能驾驶技术不成熟,车企过度宣传;也有人反思驾驶员对智能驾驶的过度依赖。这不仅给受害者家庭带来重创,也让整个智能汽车行业面临信任危机,消费者在购车时对智能驾驶功能的选择更加谨慎。

智能驾驶究竟该如何发展?车企在宣传时,是否该更加严谨?驾驶员又该如何正确使用智能驾驶功能?这场事故为我们带来诸多思考,在追求科技进步的同时,绝不能忽视安全这一底线,不是吗?