其实有一个反常识的事,那就是控制区远远小于清廷的南明政权往往是兵力更充沛的那一方,这一现象哪怕是在明清双方控制区面积完全不对等的福建也是如此。

青铜百子铳和弗朗机。

如清顺治十二年十月初二,两广总督李率泰所作的有关郑军攻克广东部分城市的事本。普宁县在九月初二日开城投降,在十天之后也就是九月十二日占据澄海县城的清朝地方官员弃城而去,这两座县城没什么可说的,基本上没有发生太激烈的战斗。南明军队和清军展开激烈争夺的是揭阳县城,双方的军队围绕着这座县城展开了四十余天的胶着血战,最终实在坚持不下去的清军凭借自身兵员过硬的战斗素质成功突围。

明军的飞碟状铁盔。

按照清方的一手史料,郑军包围揭阳县城是在这一年的八月初四。还是按照清方史料,清军在围城前夕曾经取得了袭击郑军哨船舰队的胜利。到九月末清军终于坚持不住了,于是弃城而去。

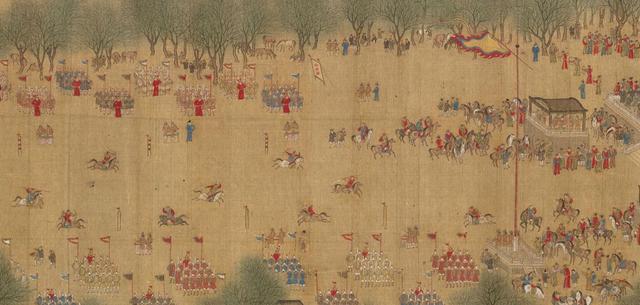

清军骑兵。

咱们可以先看看明清双方参战的兵力,先说明军,清饶平总兵吴六奇标下将领郑永在七月中旬汇报说“红头贼赫提督已自水路至揭阳,黄提督、万提督两镇逆贼由黄冈而来,每提督统辖七镇,每小镇领兵千余。火牌已至碣石卫,其扎营何地,尚未探明”这个所谓的赫提督就是赫文兴,黄提督就是黄 廷,万提督就是万礼。三个人一人统辖七镇官兵,每一镇有1000多人,三七二十一,也就是说这三个明军提督的总兵力大概在21000人。

青铜火器。

按前往漳州(此事已落入郑成功之手)方向打探消息的清军探子的说法,第一郑军此次出兵并不是只冲着揭阳,其二郑军出动的兵力也远远不止这三个提督“本月初五、初六两日,郑逆来到漳州,简拔兵士,遗万、黄二提督由黄冈而来,派蓝、赫两提督自海乘船而至,扬言将潮州诸城夷为平地,将揭阳城荡涤数尺”此时已经是压力山大的潮州总兵刘伯禄在七月二十九日称“据标下把总杨生禀报,据诏安来告,贼万镇七月初十日晚已达云霄,其后赫、黄、萧三镇将率兵数万前来,水陆并进,欲往赴揭阳、澄海二县劫粮等情”这里又多了一个萧姓将领,但大概率不是中冲镇的将领萧拱宸。

明军。

然后咱们再对比一下先王实录“遣前提督黄 廷统辖戎旗镇、左右先锋等共十二镇,由漳浦、诏安巡下潮州,驻兵征饷”郑军此次南下的兵力总计十二镇,因为不同镇人数不同,同一镇在不同时期人数也不相同,所以暂时还是无法从南明官方史料中找到推翻清方记录明军人数的依据。

明代画作中的棉甲步兵。

再说清军,按照刘伯禄在八月二十五日的塘报“八月二十五日,据总兵官刘伯禄塘报:八月初六日,据驻守揭阳本标下中军兼署左营游击事杨伦报称,初五日申时,闽贼船自南北两河并进,两面礌炮夹击,情甚紧迫,请派兵援助等情。又标下管队翁平报,闽逆于登冈万力桥、青马山一带下扎九营,焚宅劫掠等语。据此,本镇一面飞檄驻军将官,坚守城池,一面调拨二王兵丁及本镇下二营,城厢、关厢之精锐,于初六、初七两日直扑贼营,正待交锋,逆贼撤守万力桥,避而不战,双方相持良久”也就是说前期参战清军包括三部分第一部分就是揭阳守军,其将领是驻守揭阳本标下中军兼署左营游击事杨伦;第二部分是自潮州方向而来的潮州总兵刘伯禄部人马,有二营;第三部分就是平南王府和靖南王府的援兵。

铁甲和铁盔。

而后来又有清饶平总兵吴六奇的援军2000余人“本月(八月)初九日本镇亲率平南王属下守备文虎、张光祖等马步官兵及本镇下左右二营,城厢官兵共二千人,驰赴揭阳”。

清世祖实录记载潮州总兵标营“潮州府总兵官一员,马步兵二千名,分为左右二营,中军兼管左营游击一员,兵一千名,中军守备一员,千总二员,把总四员;右营游击一员,兵一千名,中军守备一员,千总二员,把总四员,镇标旗鼓守备一员”也就是说潮州总兵之下有游击两名,左营游击兼任潮州总兵标营中军。

绿营骑兵。

饶平总兵吴六奇就不多说了,这个他自己说得很清楚,是带了2000名士兵参战,当然他这2000人不仅包括他本部的兵马,还包括一部分平南王府靖南王府的人马。除了以上这些军队还有一些小股援军比如“十日傍晚,原总兵官蔡元派兵三百,来至军前,此情宜应行文晓谕”还有一部分惠州清军“据此,除调拨二王、游击白万菊、衡成良,本巡标下右营游击庄栋梁各率官兵,连同惠州营军星援助剿外,该臣与平南王尚可喜、靖南王耿继茂及两广总督李率泰会议”而惠州清军的总兵力有多少呢“惠州府副将一员,马步兵二千名,分为左右二营,中军兼管左营都司一员,兵一千名,中军守备一员,千总二员,把总四员;右营都司一员,兵一千名,中军守备一员,千总二员,把总四员”也就2000人,这2000兵肯定不能全动。

披甲骑兵。

所以总结一下,参战的清军包括潮州府城清军2000余人,饶平总兵吴六奇部2000余人,惠州清军2000余人,原任总兵官蔡元派来的300名士兵,以及数量不明的平南王、靖南王府的绿旗汉兵,这部分人肯定也不会太多,而以上潮州、惠州二府城之兵也不可能全部出动。所以算来算去,清军总兵力也不会超过5000人。

用红布裹头的明军步兵。

而且按照之前刘伯禄的说法,潮州清军的状态是非常糟糕的,只举一个例子,那就是战马问题“臣更有所请者,潮州营马每日供稻谷五升,遇秋夏放青之季则不给稻谷。户部官员因时局所迫,出此节省之计。臣睹时艰,岂敢置百姓困苦而不顾?唯稻谷有皮,不如豆子,且升斗数量又 少,马食后无力,羸弱致死。马死,穷困兵丁则要白白受罚,即使打断骨头亦无从赔偿。西北乃为产马之地,马价不过二三十两银”。

清代的银锭。

“潮州原非产马之地,亦非马匹聚集处,马价高达百八十两 银子。城 外 民田,肥沃者一半在水中,陆地上多为沙石之地,无适于放牧之水草丰美之地。不加添稻谷,马倒毙日多。营死一马,于国则少一马之力,于兵丁则因无力赔偿而多怀叛逃之心。故此 复 详实直陈。战马不可不强壮,伏乞皇上念及潮州正值用兵用马之际,一体加恩,依粤省王属之例,一匹马每日拨给稻谷八十升。如此,马则膘肥体壮,益于奔驰征战。伏乞容鉴”。

清代的银锭。

刘伯禄所写的这篇有关潮州清军实际情况的文书是很长的,只挑选了一部分有关战马的,即使是这样那也足够难绷了。潮州清军的战马,一匹战马每天只给稻谷五升,然后更重量级的就是夏秋放青之季,就是理论上可以让战马出去吃草的时候,就不给稻谷了,可问题在于按照刘伯禄的说法潮州周围就没有几个能够适合放牧的地方。马没有东西吃,那马就死了,一匹马要价白银180两,这么多钱还得让士兵去赔,那绿营兵每个月也就一两五的工资加上一部分分来的米,这怎么赔得起呢?

清军。

而地方绿营兵主要的作战力量就是骑兵,战马对骑兵的意义不言而喻。

但实际上绿营汉军就是靠着这种烂到极致的军备打出了相当不错的战绩:在明郑数万大军的包围之下苦战了数十日,潮州方面的清军以阵亡81人,受伤17人的代价成功突围而去,但注意这个伤亡是不包括两藩兵以及吴六奇部的,至于郑军的损失,按照澄海县令南仲的说法“闽贼(明郑军)夺取揭阳,贼死万余”只能说这个数字看看就得了。