扛着猪的农夫每人都有一根棍子,我给说下哈,那根棍是专门在休息时候用来撑着的,抬得累了,就歇会儿脚!

那扇门上的小方窟窿,是给家里养的猫留的,就叫猫洞,是为了让家养的猫捉老鼠方便,如此一来,就算在大冷天,猫也能很顺当的进出。那时候各家各户都不用玻璃透亮,全是用棉纸糊窗户,要是不给猫留出进的口儿,那机灵的猫就会把窗户纸挠破。这种设计在北方农村一直延续到上世纪 80 年代,才渐渐没了。

那时候最大的特点就是,百姓做买卖、耍手艺啥的,从来都不加以限制,于是就有了各种各样的行当,让市井生活变得丰富起来!只要你不懒,在城市里就能站住脚,那时候凡是人多的地儿,都有人在做生意!

一瞅见小脚就不知咋的觉得不得劲。小时候瞅见小脚老太太走路都不利索。能瞧出来在没工业化那时候,衣服鞋帽都是高档玩意儿。达官贵人穿的衣裳就跟爱马仕一个档次。底层的人都穿不上鞋。工业化让现在的底层人能穿暖和喽。

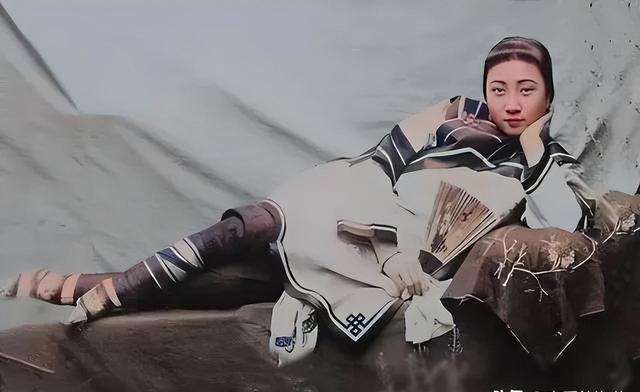

瞅见坐在石头上的那女子还有她的眼神,心里头就涌起一股莫名的难过。

一个清军的兵正在拉弓呢,这拉弓的兵那拉弓的架势就是最为科学的拉弓架势,你认不认同啊?

清朝末年有个叫赛金花的名妓,那三个女人的脚全都是三寸金莲,这小脚裹得可真是吓人得很呐。

清朝末年的那个名妓小荣喜,说唐宋的服装比他们的好看多了,这不就是倒退嘛!一个在马背上长大的民族,咋就这么不开放呢。

清朝末年有个名妓叫杨翠喜,清朝那服装啊真是历史上最难看的了,还有女人裹小脚(这裹小脚可不是清朝才有的),让人觉得晚清到处都是衰败颓废的样儿。

七品的官出行居然有那么大的阵仗啊!在清朝,正七品就跟现在的县长、区长或者县级市的市长差不多,属于正处级呢。

猎户的一家合影,在满清那个时候,汉人呈现出的精神状态真是太消沉、太麻木啦,眼神都呆呆的,一副没精神的样子。

卖药丸子的走江湖的人。

念私塾的那帮孩子们

那对坐独轮车的洋人夫妻,瞧瞧百年前的那张照片,我就觉得现在可真是太幸福啦。

大户人家的那俩小妾,电视剧里清朝的那些人可都老美了,穿戴也极为妥当,根本不像真实照片那般难看。

撑着桐油伞的小脚女人,穿着清朝的服饰,裹脚可真是害人不浅啊,那时候的人精神面貌不佳,看了这些照片就越发珍惜当下的日子啦!

这些大内侍卫呀,通过无声的影像把真实历史给还原了,从回望历史里持续获取前进的力量!

镜头里实际的轿子,跟咱在影视里看到的轿子差别老多了,现实的轿子为了轻点,那空间和大小可没电视剧里那么敞亮阔气。

要是我突然察觉自己穿越到过去了,那我没准儿会吓一跳呢,就算是古中国……清末老照片里中国人的脸咋比较黑呢,原因大概有这么三点(我自己的看法,仅供参考哈):其一,那时候摄影技术还不行呢,没有如今说的打光、修照片这类技术。其二,那时的清朝都快不行了,好多普通百姓都得天天在外面跑或者干苦力活,所以皮肤就比现代人黑多了。

肃亲王善耆的夫人是赫舍里氏。

小孩不是在采罂粟,是拿刀割罂粟没熟的果子,可又不是全割下来,就是浅浅地划一道口子,把从口子里渗出来的白色浆水收集起来,等晒干了就是“烟土”。这活儿得特别细致,割浅了,浆水就渗出得少,割深了,果子就会发干,不再渗浆水啦。

后宫妃子们没在玩牌,是在玩一种叫“升官图”的传统玩意儿,那早年的这东西跟新中国出来的“飞行棋”挺像。通常是 2 到 4 个人一起玩,有张棋盘样子的纸,四个人一人占一角,各自拿着自己的棋子,轮流扔一个骰子,骰子扔出几个点,自己的棋子就在棋盘上走几步,棋盘上每个点设计不一样,有的能连着跳,有的就得被迫往后退,甚至回到原点,原点叫“白丁”,最高处是“太师”,中间就是当时的各种官名,谁先升级成“太师”谁就赢了。

那个年代的人都爱穿那种肥肥大大的棉袍和棉裤,往左右一裹,再拿布条做的腰带那么一系,这种情况一直持续到上世纪七十年代,人们才慢慢开始用皮带了。

现在很多,90多岁的老太太,年轻时候也缠足