有人说近代中国诞生了两个伟人,一个是带领革命走向胜利的开国领袖毛主席,另一个则是以笔为刀鞭笞黑暗的文坛巨匠鲁迅先生。

两人有着共同的远大理想和斗争精神,并且相互钦佩、神交已久。

但遗憾的是,毛主席和鲁迅却未曾有过面对面交流的机会,甚至连一封私人信件也没有留下。

1931年,红军在第三次反“围剿”战争中大获全胜。

鲁迅听闻红军领导人正是当年的书生毛泽东,连忙找到好友茅盾询问,第一句话便是“他现在多大岁数了?”

得知答案后,鲁迅唏嘘不已,久久不能平静。

那么,毛主席和鲁迅之间到底有着怎样的渊源?听到茅盾的回答,鲁迅的反应为何如此激动?

仰慕已久,未曾会面

仰慕已久,未曾会面在中国古今文人中,毛主席对鲁迅最为景仰,对他的评价也一直颇高。

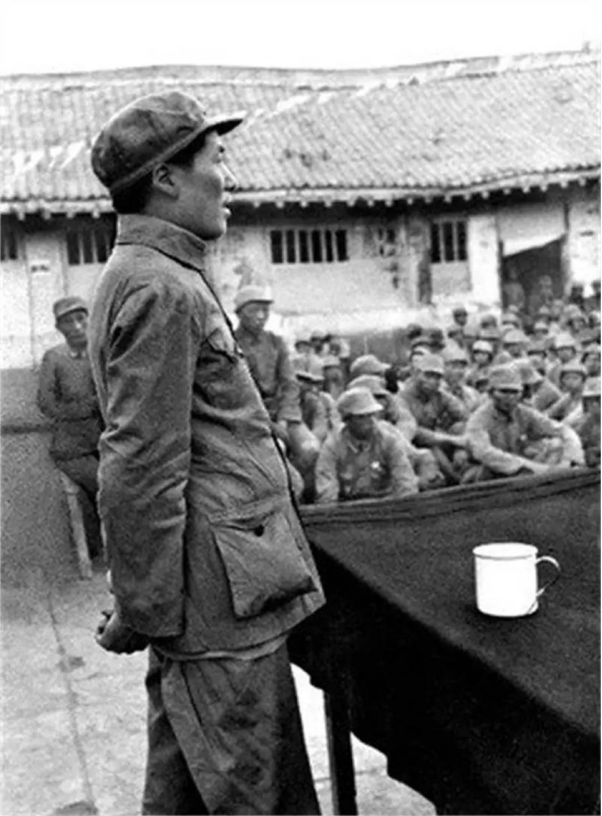

1937年10月19日,延安陕北公学举行纪念鲁迅逝世周年大会,毛主席在大会上发表的《论鲁迅》演讲中表示,

“鲁迅在中国的价值,据我看要算是中国的第一等圣人。孔夫子是封建社会的圣人,鲁迅则是现代中国的圣人。”

毛主席为人向来严谨,评古论今时言辞也相当克制,但唯独对鲁迅,他的评价从未更改。

不仅如此,到晚年时,毛主席对鲁迅的评价更进一步,直接将他放在了孔夫子之前,称鲁迅为中国的“第一个圣人”。

毛主席还自谦道,自己只是“圣人的学生”。

可以说毛主席对鲁迅可谓不吝溢美之词,鲁迅在他心中的地位,由此可见一斑。

事实上,毛主席对鲁迅的敬仰由来已久,早在长沙就读师范学院期间,他便对《新青年》杂志青睐有加,而鲁迅正是这本杂志的编委之一。

在《新青年》上,鲁迅陆续发表了大量的杂文和小说,言辞犀利、针砭时弊,对旧中国黑暗的社会现状进行剖析,毛主席每次读罢都热血沸腾,大呼过瘾。

1918年,鲁迅发表了第一篇现代体白话小说《狂人日记》,一时间洛阳纸贵,鲁迅这个笔名也传遍了大江南北。

这一年,毛主席凭借着自己的卓越表现,在爱国学生运动中脱颖而出,随即受到李大钊和陈独秀的邀请,前往北京游学。

在两人的介绍下,毛主席与一众文化名人、爱国人士结识,如胡适、蔡元培、梁漱溟、周作人等等。

但毛主席最想见的,还是鲁迅。

周作人

一天,毛主席前往周作人住所,想要请教他有关“新村运动”的问题,顺便拜访与周作人同住的鲁迅。

可惜的是,毛主席与周作人相谈甚欢,但鲁迅却因事外出,迟迟没有归来。

后来,鲁迅也听说了毛主席的名字,知道他是一个可造之材,于是,在前往北大时,鲁迅特意赶去图书馆,想要见一见担任管理员的毛主席。

不过,毛主席此时已经离京返乡,两人再次擦肩而过。

这段时间的经历成了毛主席永远的遗憾,建国后回忆起此事,他还叹息道,

“五四运动前,我在北京见了很多搞新文学的人,但没见到鲁迅。”

懊悔之情,溢于言表。

“他现在多大岁数了?”五四运动后,共产主义思想如星星之火在中华大地上越烧越旺,毛主席和鲁迅也走上了不同的人生轨道。

毛主席先是在湖南家乡领导农民起义运动,后来又参与创建了中国共产党,在革命中扮演着越来越重要的角色。

鲁迅先生则笔耕不辍,陆续发表了《风波》《呐喊》《彷徨》等作品,在文坛上占据一席之地,舆论影响力也开始水涨船高。

两人,一个用“批判的武器”,一个用“武器的批判”,共同推动着中国社会的发展,而真正令他们殊途同归的,便是对国民党独裁统治的反抗。

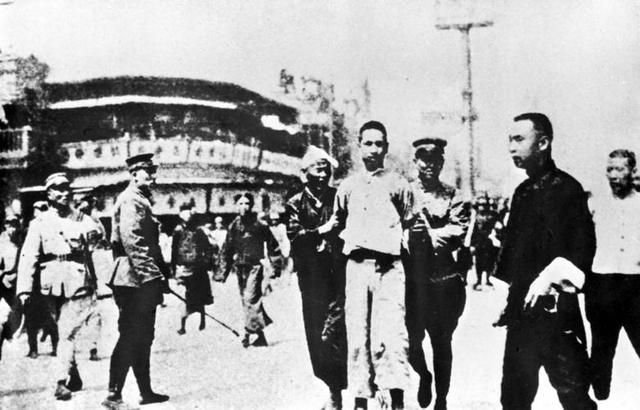

1927年,蒋介石毫无征兆地发动了“四一二政变”,对共产党员大肆逮捕、屠杀,大革命就此宣告失败。

遭到迫害的共产党员中,不乏青年学生,其中有不少正在鲁迅门下就读。

为了营救他们,鲁迅公然与国民党当局唱反调,还邀请教育界的好友写了一封联名信,要求释放这些进步学生。

可是,蒋介石举起的屠刀岂会轻易放下,鲁迅恳切的信件石沉大海,而他本人也遭到针对,在国民党政府的施压下,他还被迫辞去了教职。

在此之前,鲁迅一直对国民党心存幻想,但经过此事以后,他逐渐心灰意冷,果断地站到了共产党的一边。

得知共产党在南昌打响了武装起义第一枪后,鲁迅心情大好,特意搜罗了一些马克思主义著作,仔细阅读后又不辞劳苦地将其翻译成中文。

不过,共产党革命历经艰难险阻,在湘赣闽建立革命根据地,1930年开始又遭到了国民党的多次“围剿”。

1931年7月,蒋介石亲率30万大军,以德、日名将为军事顾问,开始向中央苏区进发,发动第三次“围剿”。

这一战,蒋介石势在必得,他采取了多路围攻的战术,想要将红军逐一击破。

从兵力、武器装备上来看,国军比红军似乎要好一点,然而,毛主席却果断提出了“避其锋芒”、“以实打虚”等作战技巧。

并且一个回马枪从福建千里赶回赣南,途中多次与敌人周旋,将国军耍得团团转。

红军反围剿

最后,在毛主席的指挥下,红军诱敌深入,连续取得三次大捷,将蒋介石的30万大军彻底击垮,3万余人在80天内毙命,第三次反“围剿”赢得酣畅淋漓。

得知此事后,鲁迅也非常兴奋,他听说红军的领导人叫毛泽东,当年在北京的回忆不禁涌上心头。

于是便出现了我们开头提到的那一幕,鲁迅对毛主席非常好奇,找来茅盾,第一句话便是“他现在多大岁数了”。

毕竟,在鲁迅眼中,毛主席只是一介书生,而且非常年轻,怎么会运筹帷幄,成为军事领袖呢?

后来,茅盾回答了鲁迅的疑问,详细介绍了毛主席那段时期的经历,并且告诉鲁迅,毛主席只比自己大两三岁。

得知毛主席果真如此年少,鲁迅更是赞叹不已,他表示,五四运动后,很多人打起了退堂鼓,毛主席不畏困难,拿起笔杆子与敌人搏斗,实在是难能可贵。

笔杆子和枪杆子此后,鲁迅与毛主席惺惺相惜,在公开的社论中,常常互相辉映,多年后,毛主席追忆往事,唏嘘道,“我跟鲁迅的心是相通的”。

两人如此契合,其实源自于他们在对待历史与现实时有着深深的共鸣。

首先,两人对中国当时的国情有着同样透彻的分析。

清王朝覆灭后,中国陷入军阀割据的困局,前路笼罩着一层挥之不去的浓雾。

对此,鲁迅总结为几千年封建压迫带来的顽疾,并将其称作“吃人”的社会。

而毛主席的看法与鲁迅类似,他认为是“三座大山”阻碍了中国人民的解放,只有推翻三座大山,在中国进行思想启蒙,才能将国家从困顿中拯救出来。

正因如此,鲁迅总是以斗士的姿态,致力于改造国民性,毛主席也认为改造学术和人心至关重要,早年间他创办的新民学社便一直努力在这一领域耕耘。

显而易见,毛主席和鲁迅对旧中国的见解是相通的,他们都认识到,想要实现解放是一个浩大的工程,并非一朝一夕之事。

因此,两人在批判和建设时都十分谨慎,从不冒进,但也出于这个原因,两个人都曾遭遇过不同程度的误解。

土地革命早期,毛主席扎根中国实际,提出了“农村包围城市”的战略方针,与国军作战时,也提倡游击战战术,不与敌人硬碰硬。

他这些想法,后来都被验证是非常成功的,但在当时却遭到一些人的不解。

鲁迅的经历同样坎坷,在上海期间,他提出新文化建设要立足社会实践,不能照搬苏维埃的经验,于是上海的诸多文人对他口诛笔伐,还称他为“堕落文人”。

真理常常掌握在少数人的手中,在艰难探索的过程中,毛主席和鲁迅都是孤独的,所以,他们也能更深入能理解彼此的斗争精神和政治远见。

当然了,针对具体问题上,有时他们的看法也不尽相同。

例如,毛主席和鲁迅都对中国农民十分关切,但鲁迅着眼于挖掘旧时代农民身上的消极面。

通过《阿Q正传》《祝福》等小说,塑造了大量生动的农民形象;而毛主席则提出,中国革命离不开农民,充分论证农民身上的积极面。

不过,两人虽有分歧,但精神底色是一样的,鲁迅一生都未加入过共产党,但一直对马克思主义推崇备至。

都说“君子之交淡如水”,毛主席和鲁迅既是君子,更是伟人,在那个动荡的年代,两人的联络方式也颇具浪漫主义色彩。

一封电报和四条火腿正如我们前面所提到的,毛主席和鲁迅并无私人信件来往,在他们之间牵线搭桥的,是一个叫做冯雪峰的人。

冯雪峰既是进步文人、鲁迅先生的挚友,又是一名坚定的共产党员,在党内承担着重要的工作,由他来“传话”自然再合适不过。

通过冯雪峰,毛主席和鲁迅之间交换了很多文章、诗词,两人相隔数千里,但革命友情反而与日俱增。

那段时间,鲁迅遭到国民党迫害,无奈租住在上海租界里,靠着微薄的稿费养家糊口,发表文章也无法用自己的真名。

冯雪峰

冯雪峰便向毛主席提议,不如将鲁迅接到中央苏区,既能保护他的人身安全,也能让他为革命事业作出更大的贡献。

毛主席思忖良久,还是摆了摆手,拒绝了这个提议,

“难道你不认为,鲁迅留在敌占区,能发挥更大的作用吗?”

后来的事情无疑验证了毛主席的想法,在上海期间,鲁迅的创作灵感有如泉涌。他用犀利的文字,毫不留情地揭开了国民党反动派的虚伪面纱,在海内外爱国人士之间引发了强烈共鸣。

用毛主席的话说,鲁迅就像“一把插进敌人心脏的尖刀”。

毛主席了解鲁迅,鲁迅也非常关心毛主席。

1934年10月由于王明等人的错误指挥,第五次反“围剿”失败,红军踏上了艰难的长征之旅。

那段时期,鲁迅身体已经抱恙,但还是整日为红军、为毛主席担忧,每天一大早,他都起来翻阅报纸,了解红军的现状。

冯雪峰与鲁迅两家合影

在国民党特务的严密监视下,他还多次冒险和冯雪峰取得联系,托他送去对毛主席的问候。

历经一年之久,红一方面军终于抵达陕北,暂时解除了危机,鲁迅一颗悬着的心这才放了下来。

1936年10月,红军三大主力会师,鲁迅当时已病入膏肓,但他还是强忍病痛,用最后的力气,亲手给毛主席打了一封电报。

不仅如此,鲁迅知道陕北条件艰苦,红军战士常常吃不饱穿不暖,毛主席也以身作则,过起了苦日子。

为了给毛主席改善一下伙食,鲁迅买了8只金华火腿和一条围巾,托冯雪峰送往延安。

但是在漫长的路途中,火腿全部遗失,只有围巾送到,鲁迅先生竟然又买了4条火腿,这一次终于顺利送到了毛主席手中。

鲁迅的关怀,毛主席一直铭记于心。

正因如此,在鲁迅先生不幸去世的噩耗传来后,毛主席悲痛万分,一度泪洒当场,还连拍了四封电报,要求国民党将其厚葬。

结语新中国成立后,毛主席仍不时阅读鲁迅的著作,一套《鲁迅全集》他不知道翻看了多少次,甚至到了手不释卷的程度。

1958年,毛主席在观看劳动模范演出时被邀请题词,他欣然应允,挥毫写下“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”。

引用他人名言题词,这在毛主席身上还是头一回,足见他对鲁迅先生的尊敬和怀念。

为了纪念鲁迅,晚年间毛主席还一手推动创建了鲁迅艺术学院、鲁迅图书馆和鲁迅师范学院等单位,使得鲁迅精神至今仍在中华大地上回荡。

由于平台规则,只有当您跟我有更多互动的时候,才会被认定为铁粉。您如果喜欢我的文章,可以点个“关注”,成为铁粉后能第一时间收到文章推送。

张冠李戴、杜撰细节、信口开河