【前言】

1974 年 1 月 29 日,那是个阳光灿烂的清晨。在陕西省的一个僻远小村子里,农民杨志发如往常一样,前往河边的一口井打水。这打水的事儿,他都干了好几十年了。打好水后,杨志发刚要走,冷不丁瞧见井壁上冒出个陶制的人头来。

【1974年的一天,一个意外为古老帝国揭开神秘面纱】

杨志发惊奇地凑上前去,仔细瞧了瞧,只见这人头上的发式极为独特,好似古代的兵士模样。他心里琢磨着,这没准儿是个古老的物件儿,便赶忙把它给拿了出来。回到家后,杨志发把自己的这个发现说给了村里的长辈。长辈兴奋不已,当即就联系了文物部门。

就这么着,在一次偶然的发现里,世界知名的秦始皇兵马俑军团的首位士兵得以重现人间。谁都没曾想到,这么个小小的意外事件,竟然会给沉睡了两千多年的中国首个帝国掀开那神秘的面纱。紧接着,一个前所未有的大规模考古工程,就此拉开了帷幕。

杨志发是个土生土长的普通农民,打小就在这小山村生活。他仅仅受过几年浅显的教育,这辈子最熟悉的莫过于那田间地头和家乡的这片土地了。谁能料到,就这么一个平平常常的人,居然造就了惊世骇俗的大发现。杨志发把那泥人头送到村长家,村长瞅着他手里的东西,半晌都说不出话来,过了一会儿,才双手微微发颤地把它接了过去。

【考古发现震惊世界,地下“军团”规模惊人】

人们能够见识到这支“地下军团”的魅力。每尊兵马俑都有 1.8 米高,其面部表情鲜活逼真,被用心塑造出了各异的模样。整个坑中总计有八千多尊兵马俑,站立的姿态雄伟有力,排列成方阵,仿佛随时都能听从指令踏上征程。这一惊人的发现让全球考古界为之震撼,被赞为 20 世纪最为重要的考古发现之一。

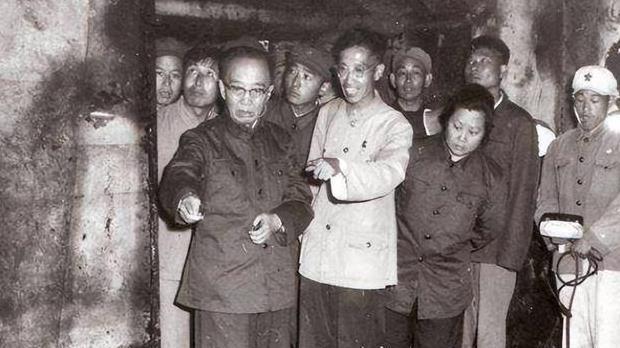

考古专家们为这一发现激动万分。他们即刻投入到发掘工作当中,盼着早日解开这个坑穴的神秘面纱。挖掘现场那是相当热闹,记者以及专家学者们都纷纷赶来观看。有一些专家甚至激动得热泪盈眶,根本控制不住内心的澎湃情感。在这一瞬间,他们好似跨越了时空,领略到了当年秦军的雄壮气势。

接下来的勘探表明,秦始皇兵马俑不过是这地下“军团”的冰山一角。据流传下来的史书记述,秦始皇陵极为庞大,墓坑深有数百米。除了兵马俑,里面还存有众多珍贵的文物。这座全球最大的帝王陵墓,历经两千多年的岁月洗礼,即将揭开那神秘的面纱,展露它的辉煌壮丽。

【资金短缺,技术有限,出土文物仅冰山一角】

然而,想要实现这个规模庞大的考古计划,那难度可不是一般的大。单说清理覆盖陵墓的那些土方吧,就得耗费大量的资金。据估算,光是把土清理干净这一项费用就得 60 亿人民币,这差不多相当于一个中等城市一年的财政收入呢。对于经济尚在发展中的中国而言,这笔费用简直就是个难以想象的巨额数字。

另一方面,那会儿的考古技术是有局限性的,没办法把色彩丰富的文物妥善保存好。那些已经出土的兵马俑,在跟空气接触后,颜色就开始掉落了。这样一来,考古队只好停止挖掘,要不然的话,会有更多文物遭到损坏。

考古部门赶忙召开了紧急会议,对各种利弊进行了再三考量。当下所拥有的资金只够支撑小区域的挖掘工作,然而这压根没法满足学界那浓厚的兴趣。在会议上,积极的专家们接连提出了筹集资金的方案,期望能够凑齐大量资金来开展大规模的发掘行动。只可惜资金着实极度匮乏,最后也只能放弃这个想法了。

在各种现实状况的限制下,考古队只得谨小慎微地开展局部发掘工作。当下,仅有一号坑的一部分兵马俑能够对外展示。至于其余的二、三号坑,其具体情况我们仍然一无所知。这支规模宏大的“地下军团”,我们所看到的仅仅是极小的一部分。

【德国专家发现异常,地下还隐藏什么秘密?】

好些年过去了,科技不断发展,考古队期望在不损伤文物的情况下,更深入地探寻陵墓的秘密。在 21 世纪刚开始的时候,德国的考古专家受到邀请,对秦始皇陵展开了着重考察。他们运用了那个时候最为先进的一种不会对物体造成损害的探测技术——核磁共振成像技术,而这种技术在医学领域是被广泛运用的。

考古专家们打算借助这项技术把陵墓内部结构给描绘出来,好给接下来的发掘工作提前做好准备。然而,谁也没想到,扫描之后得到的结果让人吃惊——墓穴里的温度跟周边土壤相比,明显要高一些,这种不正常的现象表明墓穴内部或许有某种机关存在。

专家小组即刻针对这一发现展开探讨。有的专家推测,或许是某种缘由致使机关系统出现故障,且一直处于运行之中。还有专家表示,温度的异常没准是地下水系统导致的。这诸多的未知数,使得大家不得不对接下来的走向重新慎重考量。

除了机关防卫这一方面,毒物也给陵墓增添了一抹神秘色彩。听闻,往昔秦始皇曾指令在陵墓里运用众多水银去模拟那江河湖海。这般有毒物质的出现,更是增添了潜在的危险。面对那未知的地下领域,不管是考古团队还是政府部门,都必须谨小慎微才行。

【保护文物,停止挖掘成明智之举】

一番权衡之后,考古部门与政府做出决定,要是技术条件无法得到保证,就暂停对陵墓展开更进一步的大规模挖掘工作。这一决定,得到了专家的理解,也获得了国际社会的认同。

文物保护必须得摆在头一位。想想兵马俑出土后颜色都变了,这教训多让人警醒啊!当下的技术没办法保证大量文物都能完好无损。再者说,陵墓里边可能有的危险,那也得一点儿都不能心存侥幸地去对待。所以呢,停止挖掘才是负起责任的做法。

决定公布以后,舆论的看法各不相同。有一些考古爱好者觉得挺遗憾的,他们期望借助现代技术挖掘出更多宝贵的文物。不过呢,主流的意见还是赞同谨慎的做法。毕竟,这些已经沉睡了千年的国宝,确实应该让我们小心翼翼地对待。

在工业文明貌似强大到无所不能之际,咱们得懂得适时退让,跟从历史的节拍。这沉睡了两千多年的绝世珍宝,咱们得用宽容与智慧去对待它们。就算没法将所有的神秘都揭开,这一世界奇迹仍旧能让人为古代文明心生敬意。而且,它在某种程度上铸就了中华民族“敬畏历史,敬畏自然”的民族品性。

【当技术条件成熟时再开启新的篇章】

面对未知,我们心怀敬畏,暂且停下脚步。不过,这可不代表我们会永远放弃探索的念头。说不定在未来的某个时候,科技与文明可以让我们在探索未知领域时,变得更加安稳可靠。

那时候,我们或许就能切实地去探访这座地下的神秘王国,亲自去瞧瞧当年工匠们用心塑造的江河湖海以及星辰的模型,领会当中所包含的智慧。我们说不定还能够顺利通过层层机关,进到墓室里面,瞧瞧始皇帝长眠的棺椁以及那些随葬的物品。等到了那个时候,人类的文明将会抵达一个崭新的境界。

现今,咱得耐住性子等待,同时为那一天的来临做好准备。拿积累下来的文明智慧去应对那些历史上的未解之谜,这是咱们这代人所能做的顶好的事儿了。

明定陵的发掘,导致众多文物损毁的悲剧,才是帝王陵考古工作要慎重的原因!