复旦大学团队近期在《Nature》发表的一项突破性研究,引发了锂电池行业的广泛关注。他们提出了一种创新方法,通过注入特殊电解质溶液,实现对锂电池性能的修复和延寿。

我们知道,锂电池的充放电过程实质上是锂离子在正负极之间来回迁移。然而,随着使用时间的增长,部分锂离子逐渐“失活”。例如,有些锂离子与其他元素发生副反应;有些沉积为锂枝晶,甚至刺穿隔膜引发短路;还有一部分形成固体电解质界面膜(SEI膜),导致活性锂减少,电池容量下降。

以往电池技术的突破,多集中在正负极材料或电解液配方的改进。但复旦大学团队另辟蹊径,提出了“电池补锂”的思路。他们试图在电池老化后,通过补充活性锂离子,使电池恢复性能。这一方法虽然概念直观,但实施起来困难重重,需要满足多项严苛条件:

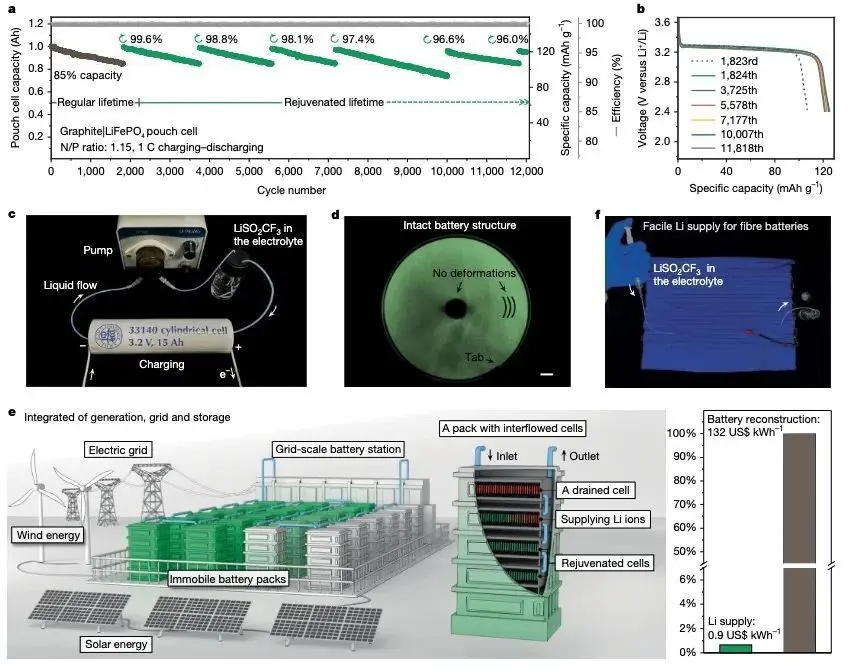

补锂过程中,化学反应需在2.8V-4.3V的电池工作电压范围内发生;

补锂反应必须不可逆,否则补充的锂离子会再次损耗;

反应生成物须能顺利排出电池,避免污染内部环境。

长期以来,由于满足上述条件的物质极为罕见,该领域研究进展缓慢。而复旦团队借助人工智能技术,从240种候选分子中筛选,最终锁定了一种名为LiSO₂CF₃的化合物。该分子在电池内发生反应后,生成二氧化硫和氟碳类气体,这些气体能够经由电池排气孔逸出,不会残留,避免了二次污染。

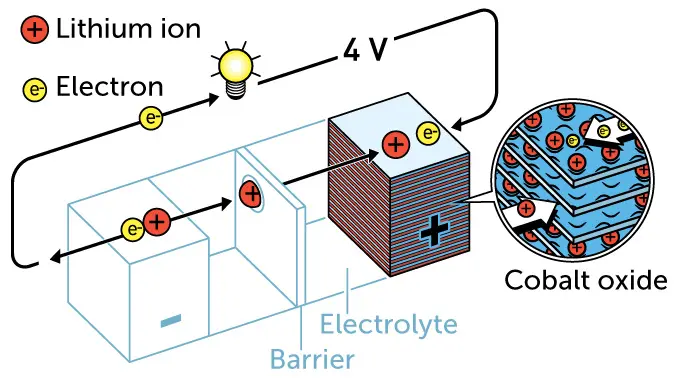

研究团队在实际实验中验证了该物质的效果。他们对一块老化的磷酸铁锂电池注入这种“补锂剂”后,电池容量恢复至接近新电池水平。更令人惊讶的是,经过11818次充放电循环后,电池容量仍保持在96%,远超传统磷酸铁锂电池3000次左右的循环寿命。

这一技术若能规模化应用,将大幅延长电动车电池寿命。以每天充电一次计算,电池理论上可使用超过32年,远超整车寿命。此外,该方法还可能推动低成本、高能量密度的无锂正极材料商业化。研究显示,在正极采用硫化物材料,并结合LiSO₂CF₃补锂技术后,电池能量密度达到1192Wh/kg,是目前特斯拉4680电池的3至4倍。

然而,该技术目前仍处于实验室阶段,距离产业化尚有诸多挑战。例如,LiSO₂CF₃分子合成成本较高,批量生产工艺尚未成熟;补锂过程中释放的二氧化硫和氟碳气体,可能引发环保和安全问题;电池长期使用中的电解液消耗、SEI膜生长等老化机制仍需进一步研究。

总体而言,这项研究为锂电池修复与寿命提升开辟了新路径。尽管实际落地尚待时日,但其潜在价值已引发业界极大关注。随着该技术与固态电池等前沿技术的逐步推进,电动车电池性能和成本有望实现新一轮飞跃,进一步推动新能源交通行业的发展。