1959年秋,陈毅元帅携夫人张茜重返四川乐至老家,这是他离家多年的第二次归乡,距离上次回乡已整整36年。

昔日的少年已成为共和国元帅,身旁多了一位端庄优雅的伴侣,为了这次回乡之旅,37岁的张茜特意换上了更加朴素的衣服,却还是难掩优雅气质。

家乡的青瓦白墙依旧,但人事已非,陈毅此行不仅是对故土的思念,更是对过往岁月的回望。

这次回乡,陈毅元帅遇到了哪些人?又发生了什么有趣的故事?

离家追梦

离家追梦1901年的四川乐至,一个婴儿呱呱坠地,他的父亲满怀期待地为他取名“世俊”,寄望他成为时代的俊才。

自幼,陈世俊便展现出惊人的学习天赋,他三岁时便能诵读启蒙经典,五岁时已将《千字文》熟记于心。

父亲见他聪慧勤学,便将他送往乡间的私塾读书,陈世俊常常伏案苦读,废寝忘食。

有一次,他在亲戚家寄住,因沉迷书本而错过了饭点,亲戚无奈,只得端来糍粑让他边看书边吃。

糍粑蘸糖本是甜美的享受,可他却不小心将糍粑沾到了案上的墨水,竟毫不在意地一口咬下,嘴角因此沾染上了墨迹。

亲戚们见状哄堂大笑,而他则摸摸嘴角,憨笑道:

“这下可真是肚子里多点墨水了。”

从此,陈世俊“贪墨”的趣事成了乡里人的笑谈,大家都说这孩子以后必成大器。

岁月匆匆,十五岁那年,父亲送陈世俊前往成都甲种工业学校求学,他背着一个简单的布包,脚步坚定地踏上了离家的路。

母亲站在门口,眼里满是不舍,嘴里不停叮嘱:

“到了外头,要吃好穿暖,别惹是生非。”

陈世俊笑着点头,轻松地挥了挥手:

“娘,别担心,我一定好好念书。”

可谁知,这一去,竟成为他与家乡的漫长别离,在成都求学的三年,他视野大开,接触到了更多新思想。

课堂上,他认真聆听老师讲解,课后,他常与同学们讨论国家前途,思考着未来的方向。

他逐渐意识到,仅仅读书还不够,国家的未来需要更多有志之士站出来,为民族寻找出路。

学成之后,他并未停下脚步,而是做出了一个惊人的决定——远赴法国深造。

这一年的他,年仅十八岁,正是风华正茂的年纪,他带着一腔热血,登上驶向异国的轮船,去探索更加广阔的世界。

船上,他站在甲板上,眺望着渐行渐远的故土,心中既兴奋又忐忑,彼时,他或许并未意识到,这趟旅程意味着什么。

学成归家1922年的一个夏日,乐至县的一座老旧祠堂里,一个年轻人缓缓放下行李,环视四周,破败的墙壁,斑驳的木门,陈旧的家具,眼前的一切让他心头一紧。

这便是他阔别多年的故乡吗?陈世俊,昔日那个背着书包离家求学的少年,如今已经是一个满腹学识的青年,只是,他没想到,这次归来,家中竟已物是人非。

父母亲依然在世,但家境已一落千丈,二伯更是在寒冬中因饥寒交迫而离世,家中唯一赖以生存的十亩田地,勉强能维持温饱,但日子依旧捉襟见肘。

陈世俊回到家中,才得知家人如今竟寄居在祠堂,夜里,他躺在简陋的木床上,望着屋顶残破的梁柱,思绪翻涌。

他想到自己在法国的日子,想到那些同样怀抱理想的青年朋友,想到他们在异国他乡高喊着“救亡图存”的呐喊声,而此刻,自己却在贫困交迫的家乡,与家人共度这难熬的时光。

但他不是一个容易被现实击垮的人,第二天一早,他便精神抖擞地走出祠堂,拿起笔墨,在门口的大桌上铺开红纸,开始为乡亲们写春联。

村里人见状,纷纷围了过来,夸他字写得好,也有人感叹:

“陈家的孩子出息了!”

陈世俊笑了笑,随口念道:

“年年难过年年过,事事无成事事成。”

众人听了,先是一愣,随后哈哈大笑,这副对联虽是自嘲,却透着一股乐观的劲头。

在家乡短短的日子里,陈世俊并未因家境困顿而消沉,反而时刻想着如何帮助乡亲们改善生活。

他发现村里的轧花机效率低下,便利用自己在外学到的知识进行改良,让村民们的劳作变得更加轻松。

一次,他听说邻家的一位郭大娘因为丈夫生病,无力挑水,连做豆腐的生计都难以维持。

他二话不说,便主动帮忙,每天一早便挑着水桶走向井边,把水缸填满,郭大娘感激不已,想要给他一点酬劳,但他只是摆摆手,笑着说:

“乡里乡亲,帮点小忙是应该的。”

这样的举动,在村里传为佳话,乡亲们都说,这个曾远赴法国留学的青年,没有半点架子,依旧是那个乐于助人的陈家孩子。

但他的心并未止步于家乡的田间地头,就在这一年,他正式加入中国共产党,成为了一名革命者。

临别前一天,母亲拉着他的手,眼里满是不舍,她轻声叮嘱:

“这次又要走多远?还会再回来吗?”

陈毅沉默片刻,轻轻点了点头:

“娘,等国家太平了,我一定回来。”

天蒙蒙亮,他再次背起行囊,沿着熟悉的乡间小道走远,渐渐消失在晨雾之中,那一刻,他或许未曾想到,这一别,竟是三十六年。

再见亲人离家后的陈世俊,投身于革命的洪流和战场的烽烟中,转眼间,时间来到1959年,新中国已经成立10年,而他终于再次踏上回乡的旅程。

这一年的深秋,四川乐至县的乡亲们早早聚集在村口,翘首以盼着一个熟悉又陌生的身影归来。

一辆吉普车缓缓驶入村庄,尘土扬起,村民们的目光随着车子移动,车门打开,一个身材高大、步履稳健的中年男子走下车来,脸上带着温和的笑意。

“是陈元帅!是陈元帅回来了!”人群中有人小声惊呼。

没错,这位身着朴素中山装的男子,正是陈世俊,但他还有一个更广为人知的名字——陈毅,新中国的十大元帅之一。

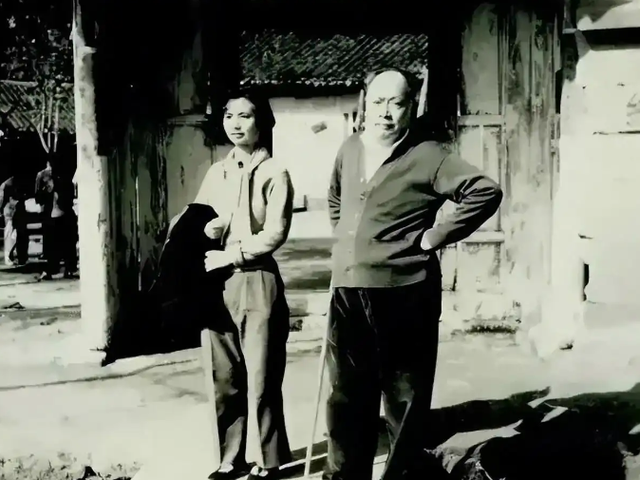

他身旁站着一位端庄素雅的女子,黑发挽起,眼神温和而坚定——是他的夫人张茜。

彼时的张茜37岁,气质越发沉稳端庄,为了这次回乡,她特意换上了更加朴素的衣服,却依旧掩盖不住突出的气质。

乡亲们围拢上来,纷纷招呼着:

“陈元帅,您可算回来了!”

“这就是弟妹吧?长得真端庄!”

陈毅一边与乡亲们寒暄,一边寻找着熟悉的面孔,终于,他在人群中看到了幺叔,那位年迈的亲人正颤颤巍巍地向他走来。

“幺叔!”陈毅快步迎上去,握住了老人的手,幺叔的眼眶微红,声音有些哽咽:

“你当了大官,这一走就是三十多年,终于回来了啊!”

陈毅的手微微用力,眼里闪过一丝愧疚:

“是啊,回来晚了。”

幺叔拍拍他的手背,笑着说:

“回来就好,回来就好。”

寒暄片刻后,幺叔小心翼翼地提出一个请求:

“侄儿啊,我这把年纪了,在农村养鸭子不容易,能不能帮我办个城镇户口,在县里找个轻省点的活计?”

乡亲们屏息看着陈毅,期待着他的回答,谁都知道,他如今是国家领导人,要为一个亲属安排户口和工作,简直易如反掌。

陈毅却收起了笑容,郑重地摇摇头:

“幺叔,国家有国家的规矩,我不能搞特殊化,您在公社赶鸭子,是光荣的劳动者,这工作不比县城里差。”

幺叔怔住了,嘴唇微微颤抖,似乎想要争辩些什么,但最终,他沉默了,低头笑着叹息:

“你这倔脾气,还是跟小时候一模一样。”

陈毅见幺叔脸上有些失落,思索片刻,朗声说道:

“幺叔,我给你封个‘鸭司令’,这可是独一无二的称号!只要你愿意干,这养鸭子也是一门学问,养得好,可比城里工人强!”

众人一听,纷纷哈哈大笑,幺叔脸上的笑意也渐渐舒展开来。

回乡见闻回乡的日子短暂,陈毅并不愿惊扰乡亲的生活,他没有让县里安排宴席款待,而是像普通村民一样,走家串户,听听大家的心里话。

“陈元帅,咱们今年种的红薯丰收了,来,您尝尝!”一位大娘端着一篮红薯走过来,满脸笑意。

陈毅接过一个红薯,掰开,露出金黄的薯肉,轻轻吹了吹热气,咬了一口,咀嚼几下,脸上露出满足的笑容:

“还是家乡的红薯甜呐!”

乡亲们见他如此平易近人,纷纷放下拘谨,围坐在一起,你一言我一语,诉说着这几十年的变化。

这次回乡,陈毅得知村里刚修好一座石桥,乡亲们打算取名为“元帅桥”,以纪念他这位家乡的英雄。

听到这个消息,他连连摆手:

“不可不可!这桥是乡亲们一砖一瓦建起来的,应该叫‘劳动桥’,劳动人民才是真正的英雄。”

乡亲们原本还觉得这个名字太普通,可看着陈毅坚定的神情,最终都点头赞同了他的决定。

那天傍晚,陈毅站在“劳动桥”上,看着夕阳映照下的村庄,心中五味杂陈,这座桥不仅连接着村子的两岸,也承载着他与家乡割不断的情感。

几天的探访很快过去,离别的日子悄然到来,村口,乡亲们自发地前来送行,站在道路两旁,依依不舍地挥手道别。

陈毅握着幺叔的手,郑重叮嘱:

“乡亲们要保重身体,好好生活,我以后有机会再回来。”

幺叔点点头,眼角泛着泪光:

“好,咱们等你!”

吉普车缓缓启动,车窗外的乡村景色一点点远去,陈毅静静望着这一切,心头沉甸甸的。

他不知道,这是否是最后一次踏上这片故土,但他知道,无论身在何处,家乡,永远是他魂牵梦绕的地方。

【免责声明】:文章描述过程、图片都来源于网络,为提高可读性,细节可能存在润色,文中部分观点仅为个人看法,请理性阅读!如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!