1977年冬天,北方的寒风割面,南方的雨水淅沥,但全国570万考生的心中,却燃着一团滚烫的火。

他们从田间、工地、兵营中走出,怀揣着十年未敢言说的梦想步入考场。

这一年,国家从十年动荡中回神,高考制度在一纸文件中“复活”,也让无数年轻人看到命运转折的可能。

可令人不解的是,这场被称为“初中水平”的考试,却只录取了不到5%的人。

究竟是一场机会的重启,还是一场残酷的筛选?

走近那个特殊的年份,我们才能明白,那“简单的试卷”背后,是一个时代的沉重与复杂。

命运突围在1977年的高考恢复之前,中国大地上的课堂几乎陷入沉寂,知识几乎是在一夜之间被扫进了历史的角落。

不少曾在60年代中期前受过完整教育的人,至今回忆起那段岁月时,仍满脸怅然,他们中的一些人被迫脱下学生制服,背起行囊,踏上“接受再教育”的旅程。

与此同时,许多原本兢兢业业的教师被打上“资产阶级知识分子”的标签,不是被下放劳改,就是在批斗大会上低头认错。

试想,在这样的教育荒漠中成长起来的青年,如何应对一场“命运之考”?

答案显然令人心酸,不是他们不想努力,而是连最基础的学习条件都被剥夺殆尽,知识从来都不是凭空降临的,需要土壤、水分和阳光,而在那个年代,这一切都被连根拔起。

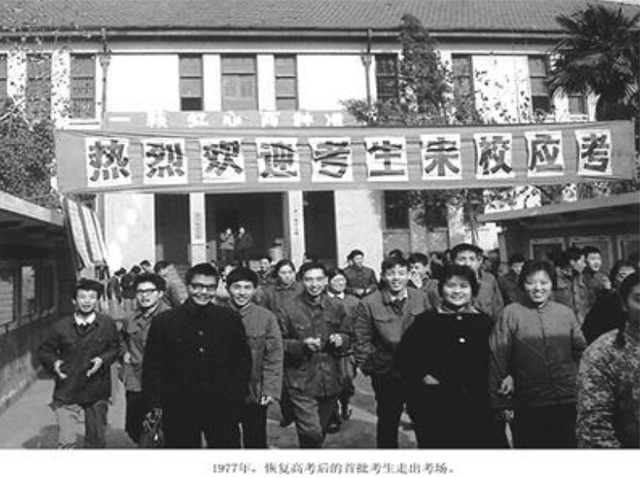

1977年恢复高考的消息刚一传出,像一枚火种瞬间点燃了沉睡多年的希望,人们奔走相告,那些已近而立之年、曾在课堂边缘徘徊过的人,纷纷开始四处打听哪里还能找到旧课本。

有人从街头地摊淘到一本破旧的《初中代数》,如获至宝地包上牛皮纸,日夜翻阅,有人专门跑到县城找当年的老教师求教,就算对方已经退休多年,也不敢轻慢一句讲解。

对这些考生来说,书不只是学习的工具,而是一种机会,是逃离命运束缚的钥匙。

正因为这一切,后来的人们才会觉得1977年的高考真正考验的是一个人对知识的尊重、对命运的渴望,更是在考验一个时代从迷惘中挣扎出来的力量。

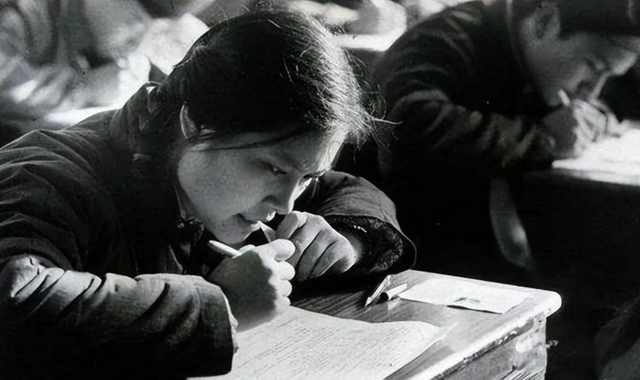

高考当天的场景,和后来千军万马挤独木桥的紧张不同,更多的是一种深埋内心的肃穆。

很多人穿上自己最干净的衣服,拿着用塑料绳捆好的草稿纸和几支铅笔,走进考场前,还会在口袋里掏出早饭,一个煮鸡蛋或半块干饼。

考场门口,谁也没有叫喊,也没有热烈的加油打气,更多的是沉默中带着倔强的坚定,这场考试,是他们在人生轨迹上自己争来的。

哪怕手里的试卷发下来的那一瞬,他们看不懂题目,也不愿轻易放下笔。

有人说,那年高考的题目不过是初中水平,很多甚至简单到小学生都会做,可对很多考生来说,他们连一个完整的初中课程体系都没有经历过。

所谓“试卷简单”,只是设题者的理想状态,而面对这张卷子的考生,却是被剥夺了十年学习权利的一代人。

最终,那一张纸成了筛选命运的利器,有人奋笔疾书,也有人默默垂泪,更有甚者,看着题目时竟有些恍惚,仿佛那不是一道题,而是十年的艰难重现。

这场考试之后,不少人捧着书包离开考场,一言不发,走到路边就蹲了下来,有人说这是一次“从地底往上爬”的机会,可真正能爬出那个命运的深坑的,终究只是极少数人。

试题背后

试题背后很多人回忆1977年的高考时,最先想到的是那张卷子,题目不算复杂,但若只停留在“题目容易”的表面,那就太小看这场史无前例的选拔了。

因为,这并不是一次单纯的考试,而是一场制度更替下的“全国选人”工程。

在那一年之前,教育系统的主导理念不是“以成绩论”,而是“以表现论”,谁能进大学、谁该下乡、谁配进研究机构,全凭“组织安排”。

很多大学的门槛,不取决于考生的知识积累,而是由推荐信、政治面貌和“群众基础”说了算,一个人哪怕读书再好,如果在“组织关系”上不合格,也只能与高校无缘。

因此,恢复高考的意义,远远不只是恢复考试本身,更像是一场从“人情制”回归“分数制”的制度革命,让一个沉寂多年的词语重新回到公共视野——公平。

邓公之所以毅然拍板重启高考制度,并非一时兴起,而是深思熟虑后作出的判断。

他清楚地看到,如果继续按照旧有的“推举模式”延续下去,国家终将被“庸才盛行”的泥潭拖垮,他也听到太多科学家、教师、工程师的苦诉。

“年轻一代断层,人才梯队正在迅速崩塌。”

于是,高考成为了突破的第一步。

这一决定看似简单,实则牵动万千,尤其在制度设计上,每一步都必须谨慎,如何制定一个门槛,既要兼顾最底层的考生,又不能放弃对人才质量的要求,在当时是一个空前的挑战。

但真正的门槛,还藏在更深处——在“制度筛选”的标准里。

全国五百七十万考生,最终走进大学的不到三十万人,录取比例仅有4.74%。

这意味着,每一百人里,仅有不到五人能踏入大学校门,其余九十五人,依旧要回到原来的生活中,哪来的就回哪去。

而在这残酷的淘汰率背后,还有许多不被注意的“软门槛”。

比如外语专业要加试,但绝大多数考生连26个英文字母都认不全,又比如理科卷中出现基础物理题,而不少考生连电路图都没见过,只能凭想象作答。

这还不算完,有人分数上线,却在政审中被拦下,只因家庭成分不纯,或祖上与地主有瓜葛,正如那时流行的一句话。

“你考得好,不如你出身好。”

换言之,虽然恢复高考已极力排除这类非学术性限制,但制度惯性依旧根深蒂固,影响着无数年轻人的命运。

有学者说,1977年的高考不只是一次考试,更像是一次全社会的制度洗牌,重启了人们对“公平”的信仰,也给那些原本注定平凡的人,一个改变轨迹的机会。

时代测验当570万考生走出1977年的考场,此时的他们还不知道,自己刚刚经历的不仅仅是一场考试,而是一场巨大的时代测验,只有不到5%的考生,才有资格迎来“通关”二字。

4.74%,意味着100个人里,只有4到5人能跨过那道门槛,剩下的九十多人,将继续被困在旧生活的囚笼里,可这并不只是数字的问题,背后隐藏着千丝万缕的现实困局。

首先,资源的不均。

彼时全国教育资源严重倾斜,一些大城市但因师资尚存、学校尚在,多少还能维持起基本教学,广袤的农村早已成为教育荒地。

许多乡村学校停摆多年,有的地方连一位能写会算的老师都找不到,更别说成体系的教学了。

其次,时间的压缩。

高考恢复的消息来得突然,从宣布到考试,留给考生准备的时间不过短短三个月,在此之前,大多数人已经脱离课本多年,甚至十年未曾摸过笔。

试问,一个多年未接触学习的人,如何在三个月内重新掌握数学公式、语文写作、政治理论?

这场考试像是一场“急行军”,只有原本就处于学习状态的少数人才能跟得上节奏,而那些刚从农田、矿坑、车间里走出来的青年,连写字的手感都要重新找回,谈何从容应试?

三、心理的负担。

这场高考在某种意义上被赋予了“改变命运”的象征意义,尤其是那些已过而立之年的考生,家庭拖累、生活重担早已压得他们喘不过气,此番报考不过是想为自己博一个翻身的机会。

一些人因紧张而发挥失常,平日能解的题,考试时却脑中一片空白,有人在作文卷上奋笔疾书,最后却没写完结尾,只因手在发抖,笔划不听使唤。

此外,还有很多人,即使发挥正常,却依旧败在录取名额之下。

1977年的大学数量极为有限,全国范围内尚未恢复全面扩招,大学录取计划总数不过27.3万人,其中各省还要分配指标,指标之下再分城乡、工农兵、知识青年等类别。

录取名单层层筛选,从分数到政审,从体检到政治面貌,关卡重重,这使得许多考生即便分数线上,也可能因为“名额已满”而与大学失之交臂。

有的青年后来回忆,自己当年考了260分,已经超过了当年不少高校的录取线却依旧没被录取,只因为“所在地区名额有限”。

得知结果那天,不少青年等来的不是录取通知书,而是一封普通信件,里面只写着一句。

“你未被录取,请继续努力。”

那一刻,他们仿佛听到了命运的门在身后“哐当”一声关上,这也解释了,为什么那一年高考结束后,社会上出现了大规模的沉默和思考。

人们开始意识到,这场考试虽然恢复了“以知识论英雄”的机制,却并非万能药。

不可否认的是,这场低录取率的考试,终究是一场撕裂的变革,让那些原本注定平庸的人看到了突破的可能。

但这种方式同样用一种残酷却真实的方式告诉所有人,机会来了,但不是人人都能抓住。

这4.74%的背后是无数家庭的期盼、无数青年人的奋斗,还有整个国家从混沌走向理性的集体抉择,像一道时代的分界线,把“关系为王”与“知识为梯”清晰地划了出来。

而站在这条线上的人,无论是跨过去的,还是被挡在门外的,都成为了那个时代最真实的见证。

【免责声明】:文章描述过程、图片都来源于网络,为提高可读性,细节可能存在润色,文中部分观点仅为个人看法,请理性阅读!如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!

胡扯八道