当我们讨论青少年的心理健康时,通常会联想到家庭对其影响,却往往容易忽略另一个重要的环境——校园。现在的孩子特别是中学生大部分的时间都在学校度过,学校不仅是他们学习的场所,更是影响他们社交、成长的关键因素。然而,过度的学习压力、紧张的师生关系、潜在的校园霸凌……这些容易被我们忽视掉的“隐形压力”正悄然侵蚀着孩子的心理防线,逐步成为造成青少年抑郁情绪的元凶。

作为家长或老师,我们应该思考这样的一个问题:我们是否真正关注过校园环境对孩子情绪的影响?又该如何优化学校环境,让孩子的学习成长之路更温暖、更健康?

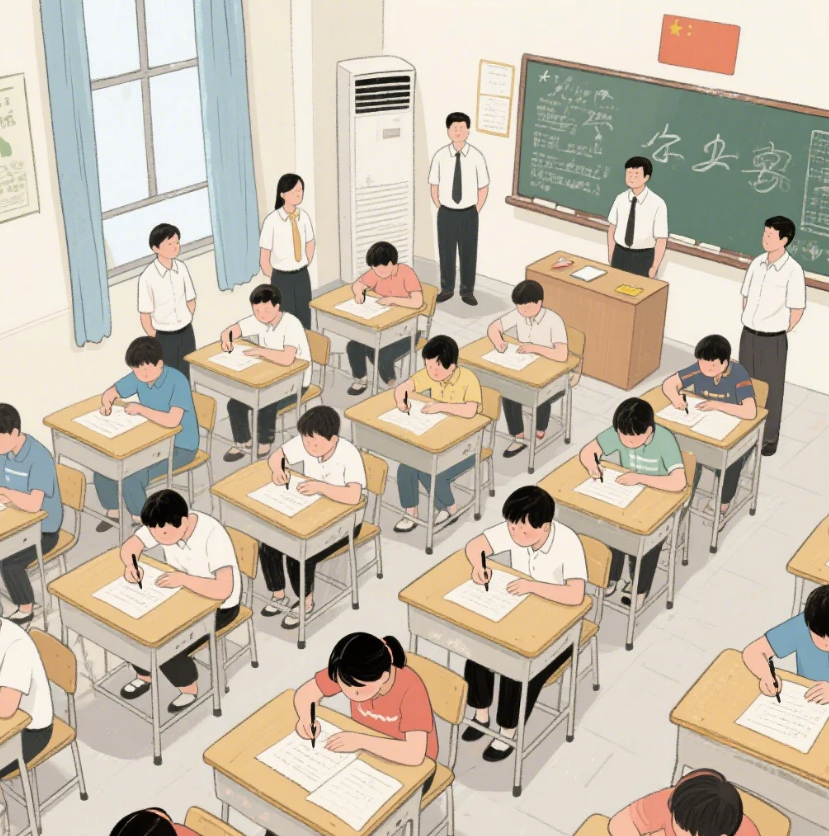

一、学习竞争压力:当“努力”变成“焦虑”在应试教育的大环境背景下,分数、排名、升学率成为衡量学生价值和教师教学成果的重要标准甚至唯一标准。许多孩子从小学开始就陷入“内卷”,熬夜刷题、周末补习班连轴转,生怕输在起跑线上。长期的高压学习不仅消耗了学生的大量精力,更是滋发学生自我否定和无助感的温床——当成绩不理想时,孩子容易陷入“我很差劲”的消极思维,进而诱发抑郁情绪。

考试成为衡量学生学习的唯一尺度

建议:

学校避免只将成绩作为衡量学生的唯一尺度,而应该采用更多元化的评价方式评定学生

还应该增设心理健康课程,定期为孩子调节学习压力,培养学生的成长型思维。

鼓励多元化发展,让艺术、体育等非学术领域也走进孩子的学习生活中去,促进学生德智体美劳的全面发展。

二、师生关系:冷漠与权威带来的心理距离老师不能只是知识的传授者,更需要走进孩子的内心,成为孩子情感依赖的重要对象。然而,部分教师因学校压力等原因,更倾向于采用严厉批评或忽视的态度,这就导致一些敏感的孩子产生“老师不喜欢我”的情感错觉。特别是长期得不到认可和关注的学生,容易形成低自尊,甚至对学校产生排斥心理。

教师批评学生引起学生不适

建议:

加强教师心理健康培训,提升教师的共情能力,避免语言暴力。

建立“导师制”,让每位学生都有固定教师提供情感支持。

鼓励教师多用鼓励式教育,而非单纯以成绩评判学生。

三、校园霸凌:看不见的“心理伤痕”比起身体上的冲突,言语嘲讽、孤立排挤、网络暴力等我们看不到的容易被忽视的霸凌,同样对被霸凌的学生具有毁灭性的影响。遭受霸凌的孩子往往不敢向家长或老师求助,长期被压抑的情绪可能演变为自我封闭、焦虑甚至抑郁。

建议:

学校应当建立明确的反霸凌机制,设立匿名举报渠道,确保问题及时被干预解决。

定期开展“友善校园”主题活动,培养学生的同理心和团队意识。

加强家校沟通,让家长学会识别孩子可能遭遇霸凌的信号(如突然厌学、情绪低落)。

结语:用温暖的环境,守护孩子的心理健康

校园本应是孩子探索世界、结交朋友、建立自信的地方,而不是压抑情绪的牢笼。优化校园环境,不仅仅是一句口号,需要家长的关注与社会的支持。

如果我们能让孩子在少一点竞争、多一点关爱的环境中成长,他们的心理防线自然会更加坚韧。毕竟,健康的心理,才是孩子未来最宝贵的财富。