2025年的第一波减肥潮,比以往来得更早更猛烈。

减肥还能赚钱的美梦,正从电影照进现实。

电影《西虹市首富》中,王多鱼烧光10亿元给全城老百姓上减肥险,减一公斤就送一千元。

现实中,有奖减肥的挑战赛已经在品牌助推下,遍布大街小巷。

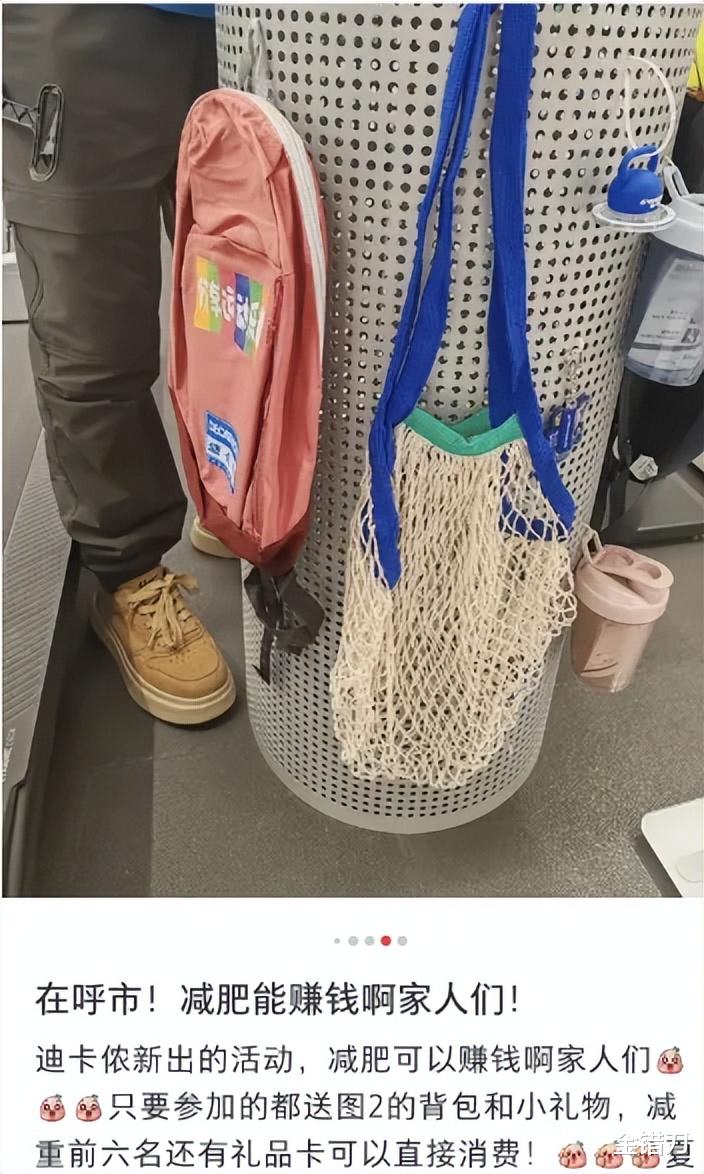

迪卡侬在全国门店举办活动,每减1公斤就能抽一次奖,一等奖价值1000元。

京东也玩起“快乐减重”,每减1斤奖励100元,一个月最多能赚1000元。

美团则为减肥保底,推出“不瘦必赔”活动,减肥失败倒给你600元。

随着现实版“减肥险”爆火,不少打工人抓住机会,把减肥的热度拉到新高潮。

京东大药房门店成了新的网红打卡点,排队称重的人多到需要警察疏通。路人都忍不住调侃:“不知道的还以为药房发鸡蛋了。”

减肥药、中医古法减肥、户外运动等减肥相关的活动,成了流量密码。社交媒体上“减肥”相关浏览量高达3000亿。

全网热推的“瘦=赚钱”,是真福利还是新镰刀?

脂肪成硬通货,打工人坐不住了

今年春天最火网红打卡点,不是火锅奶茶蛋糕店,而是减肥活动现场。

随着“体重管理年”概念传播,世界变成巨大的“减肥训练营”,脂肪都成了硬通货。

最早研发出“脂肪变现”的品牌,是中年男人的天堂——迪卡侬,早在2014年,迪卡侬就在各大城市开启了“减重打卡赛”,每减 1 公斤就能获得一次抽奖机会。

彼时奖品还不是直接发钱,而是根据体重变化,选择水杯、背包等奖品,一等奖是1000元的购物卡。

虽然不如发钱直接,但胜在门槛低,吸引了不少运动爱好者参与。小红书上#迪卡侬减肥大挑战的话题,有43万篇笔记。

第一个“减肥直接发钱”的公司,是广东一家健康饮食企业的内部福利。

为了让员工更健康设立了“减重金”,每减1斤奖励100元上不封顶。

活动结束后,这家公司224名员工一共减了1500斤,公司发了17万的“减重金”。有个狠人一个月狂减30斤,直接入账7600元。

随着现实版“西虹市首富”名号打响,不少公司都效仿这家企业,给员工发钱减肥。

成都有家公司发明了“对赌减肥法”,目标时间内减到目标体重就奖励4000元,半年内反弹还要归还奖金。

5.11世界防治肥胖日,深圳一家科技公司,直接拿出一百万奖励员工带薪减肥。

这时候,减肥赚钱还只限于公司福利。减肥发钱的风吹遍全网,多亏了一些商场和社区。

滨江一个社区举办的体重管理大赛,设置的奖品十分懂打工人:三个月后BMI变化最大的能带走一辆电动车。

济宁一家商场的减重活动,前三名分别能拿3000块、2000块、1000块的奖金。

芜湖的苏宁广场奖品更是雨露均沾,只要减肥就有钱拿,男女老少都排起大长队。

在金钱的诱惑下,“减肥困难症”再严重的打工人也拼了。

有“卷王”型选手,开始特种兵式减肥,白天在公司啃水煮鸡胸肉,晚上骑共享单车回家,半个月狂瘦10斤。

还有“社交”型选手,不光自己减肥赚钱,还化身减肥博主,一边分享自己的减肥日记,一边拉群组团互相监督。

最近一个月,网上的减肥视频和新账号,如雨后春笋般扎堆出现,且都打上了“减肥赚钱”的标签。

还有些“机灵”型选手,直接从源头上下手,努力通过穿厚衣服、狂吃高热量食物,在上秤前增重5斤。

还有小机灵鬼参加京东减重活动的同时,还在美团买了份减重保险,万一没达标还能拿美团的安慰费,怎样都稳赚不赔。

随着脂肪变成硬通货,有网友放下豪言壮语:“要是没上限,我能靠减肥赚出一套房。”

痩1斤奖100元背后,

品牌各有算盘

品牌烧钱督促你减肥背后,商家的赚钱风口刮得更猛。

减1斤送100元看似是消费者赚了,实际里面藏着品牌和企业的三重生意经。

1.有话题就有流量,减肥+发钱=引流神器

减肥发钱活动的第一重搞钱境界,就是把它当成话题营销。

品牌用发钱当诱饵,吸引大量有减肥需求的人,从而实现“你甩肉,我卖货”的双赢结果。

这一点从活动规则中可见一斑:京东减重的任务之一,就是发布4篇小红书笔记;迪卡侬也要求带话题打卡,发帖数或点赞数达到标准还有额外奖励。

从流量的角度看,减肥发钱和过去大妈们最爱的扫码送鸡蛋,两者异曲同工。且减肥+发钱的话题度,也能为品牌的减肥产品带来实际销量。

京东健康数据显示:活动第一周,平台减肥药销量环比增长180%。

品牌助推下的热闹,最终都会转变成品牌收获的真金白银。

2.减肥成社交货币,提高用户粘性

减肥活动的第二重境界,是将其变成社交货币,借势为品牌圈粉。

减肥本身相当反人性,品牌想要把减肥做成生意,首先要过的就是“人性”这一关。

过去运动品牌的解法是,把运动变成圈层兴趣,通过社交拉高减肥中“快乐”的比重。比如keep的奖牌营销大法和昂跑、Lululemon的社群,都是类似的打法。

发钱减肥也是如此,发钱和比赛的玩法除了吸引原本就想减肥的年轻人,还调动了不少没有减肥意愿的人。有不少中年男人表示,原本没有运动习惯,但减肥的同时赚点生活费何乐而不为。

很多活动都需要连续几周到店里打卡称重,连续完成目标才能获得奖励,这在无形中提高了用户粘性和复购率。

在减肥中获得奖品、交朋友、建立圈子,永远是品牌把逆人性的劳累变得顺人性的杀招。

3.提前布局减肥场景,放长线钓大鱼

这场热闹的营销活动背后,实际上是一次精准的品牌投放,背后运转的是更大的减肥场景。

京东的减重活动,还有个“隐藏任务”,就是在称重后7日内完成平台下单买药,并在平台内邀请多名好友报名。

站在这个角度来看,“减肥挑战赛”,就是一次减肥场景的搭建。

京东、美团两个平台的活动专区,除了卖减肥药物外,还有体检、专业医生问诊、中医理疗和减脂塑形等入口。只要你动了减肥的念头,这些平台就能配齐所有解决方案;迪卡侬则是抢占运动减肥的场景,靠各种进店体验留住用户。

毋庸置疑,体重管理是门大生意。

4亿超重打工人,

还能创造多少风口?

随着天气变暖,打工人的减肥需求也在逐渐升温。

打开社交媒体,满屏都是“月瘦20斤”的逆袭故事;走进商场奶茶、咖啡店,“零卡糖”都是标配;甚至连相亲市场,BMI都成了硬性指标。

有些人为了快速变瘦,甚至求助神佛想靠许愿减肥。

苦变胖久矣的年轻人,这些年创造了无数新风口。

比如减肥药在资本市场上的热度比AI还高。丹麦药企诺和诺德,一年内股价翻倍,市值最高超4500亿美元,超过LV母公司,荣登欧洲公司市值第一的宝座。

京东数据显示,2025年减肥药品销量同比暴涨300%,其中司美格鲁肽成了爆款,甚至出现“一药难求”的现象。

除此之外,减肥训练营也趁势起飞。短视频平台上“减肥训练营”相关的话题,视频播放量有200亿次,短短几年内,国内已经有上千家训练营品牌出现。

但随着风口的火热,竞争也越来越激烈,面对五花八门的产品和品牌,消费者需要更差异化、更刺激的玩法。

以这次减肥发钱为例,迪卡侬明明才是减肥比赛的初创者,但京东用“减肥发现金”的噱头,立马火遍全网。

哪怕京东的“快乐减肥”设置了很多隐形门槛,但依然无法阻挡打工人的热情。

减肥药司美格鲁肽的销售也是如此,这款产品从马斯克自爆靠其瘦了27斤后,国内外都掀起一波热潮。

同样是卖减肥药,一个类似电影《西虹市首富》的保险模式,轻松拿捏更多年轻人。

减肥市场的蛋糕越大,内卷就越严重。现在市面上已经出现减脂黄瓜、减脂可乐等各种新奇特的产品,AI教练、代谢手术等黑科技也正在入场。

然而,减肥本身并不是简单的流量游戏。“管住嘴,迈开腿”听起来简单,但对于打工人而言,除了买减肥产品本身的经济压力之外,还面临着生活方式、饮食结构、工作压力等各种障碍。

从这个角度看,“减肥”市场有太多值得深挖的需求和潜力。

比如最近全网爆火的卫健委减重食谱,不仅按照华北、华东地区的饮食习惯给出食谱,还根据男女摄入量标注每餐克重;有社区和公司食堂,专门开辟了减脂餐窗口,上班族既不用费心找减脂餐,也能无痛减肥;还有超市的蔬菜区域,会专门标注每种菜的卡路里,吸引不少年轻人买单。

无论是减肥发钱的玩法还是这些细节和场景,本质都是在打工人减肥路上,增加动力、减少阻力,让年轻人减肥之路变得更轻松。减肥不只是发财梦,而是开启另一种人生。

图片来源于网络,侵权请联系删除