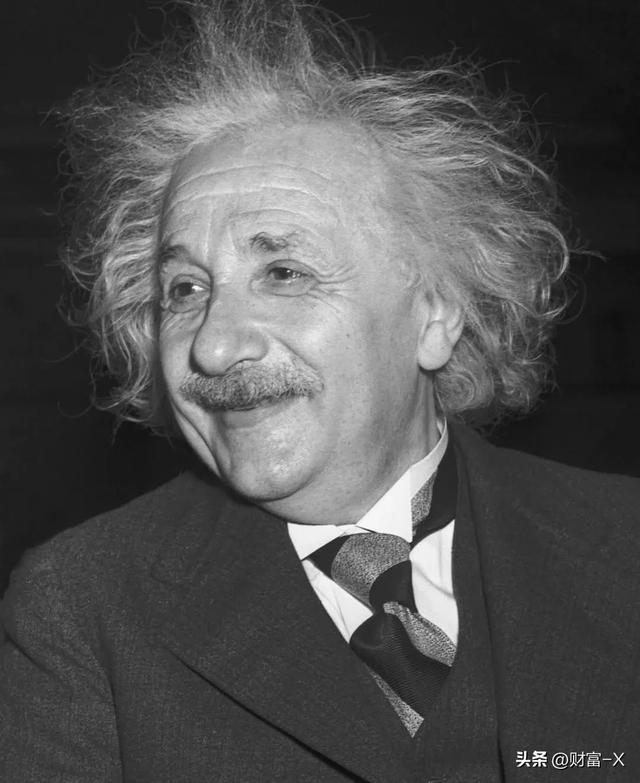

当你的书架上摆满了爱因斯坦的小摆设时

一、童年困境:被嘲笑的“呆头呆脑”小孩

1879年,爱因斯坦出生于德国乌尔姆市。他并非天生神童,反而因语言发育迟缓被女仆戏称“呆头鹅”,甚至被老师断言“一辈子不会有出息”。然而,5岁时父亲送他的罗盘,却点燃了他对宇宙奥秘的狂热好奇——指针在无形力量下的稳定指向,让他第一次感受到“看不见的秩序”之美。

1882 年,三岁的阿尔伯特·爱因斯坦

关键转折:12岁自学欧几里得几何,15岁掌握微积分,远超同龄人。尽管高中时化学和法语成绩垫底,他却始终相信:“我不需要依赖经验,单靠推理就能找到真相”。

爱因斯坦和他的妹妹玛丽亚,约 1893 年。

二、逆袭之路:专利局小职员的“奇迹年”

1900年,爱因斯坦从苏黎世理工学院毕业,成绩平平,求职屡屡碰壁,最终在瑞士专利局谋得一份检验技术图纸的闲职。但正是这份工作,让他得以在业余时间自由思考。1905年,26岁的他连续发表4篇论文,颠覆物理学界:

1. 光量子假说:提出光的粒子性,奠定量子力学基石;

2. 布朗运动理论:证明分子存在;

3. 狭义相对论:推翻牛顿绝对时空观,提出E=mc²;

4. 质能方程:成为原子能研究的理论源头。

这一年被称为“奇迹年”,而爱因斯坦的崛起印证了他的人生信条:“天才需要时间找到发光的路”。

爱因斯坦(后排中间)出席国际智力合作委员会(又称国际联盟)的一次会议

三、颠覆宇宙:想象力比知识更重要

爱因斯坦的思维如同一场“思维实验”。16岁时,他幻想自己追逐一束光,若与之同速,光波是否会静止?这个看似荒诞的问题,最终催生了相对论。他坚信:“想象力比知识更重要,知识有限,而想象力囊括整个世界”。

1935 年 6 月 6 日,爱因斯坦在百慕大海岸附近。

幽默与智慧并存:

- 解释相对论:“和美女坐1小时像1分钟,手放火炉1分钟像1小时”;

- 回应媒体追问:“如果相对论被证实,德国人会说我是德国人,法国人会说我是世界公民;若失败,法国人会说我是德国人,德国人会说我是犹太人”。

“生活就像骑自行车。为了保持平衡,你必须继续前进。”

1930 年 2 月 5 日给他儿子爱德华的建议。

四、人性光辉:科学巨匠的“不完美”人生

爱因斯坦并非刻板天才,而是充满矛盾的真实个体:

- 婚姻与爱情:对第一任妻子米列娃热恋时称她为“亲爱的女巫”,感情破裂后却犀利点评她“浇灭他人生活喜乐”;

- 政治理想:反对战争,却因担忧纳粹抢先造原子弹,促成美国启动曼哈顿计划;

- 信仰与哲学:“上帝不掷骰子”是他对量子力学的质疑,而“在上帝面前,我们同样聪明——也同等愚蠢”则展现谦卑。

“我之所以快乐,是因为我不需要任何人给我任何好处。我不在乎钱。头衔或荣誉毫无意义。我也不渴望赞美。除了我的工作、我的小提琴和我的帆船之外,唯一能给我带来快乐的事情就是同事的赞赏。”

五、遗产永存:给后世的天才启示录

1. 挑战权威:他拒绝盲从牛顿体系,直言“用制造问题的思维解决问题是行不通的”;

2. 独立思考:“教育的最高艺术是唤醒学生探索知识的喜乐”,批判填鸭式教育;

3. 坚持与韧性:为统一场论耗费30年未果,却坦然道:“重要的是永远不要停止提问”。

爱因斯坦和他的妻子艾尔莎在访问华盛顿特区期间的照片

爱因斯坦的终极智慧:

> “不必追求成功,但求当个有用的人。

> 若无法向6岁孩子解释清楚,说明你还不真正理解它。

> 生活只有两种方式:要么视一切为奇迹,要么视无一为奇迹”。

爱因斯坦(右)和他的继女玛戈特及她的丈夫、著科学家迪米特里·马里亚诺夫于 1930 年 12 月 9 日在柏林拍摄。

凡人如何触摸天才的光芒?

爱因斯坦用一生证明:伟大始于对未知的纯粹好奇,成于逆境中的坚持。他不仅是物理学家,更是人性的观察者、自由的捍卫者。正如他墓碑上未刻名字,只留下一道质能方程——宇宙的终极答案,亦是凡人逆袭的永恒寓言。

爱因斯坦 ‖天才崛起

科学传奇 ‖励志人生

(本文综合权威传记及爱因斯坦文獻计划资料,引用均标注来源,部分名言经普林斯顿大学授权中文版首次公开。)