在杭州的一家书法培训机构,一个周六上午,十岁的小宇正在认真地写着颜体楷书。

他的背影给人一种超出年龄的专注感,每一笔都像是按照什么精确的标准来完成。

每个字看上去的确很完美,但当你把纸张从左到右扫过一遍,就会发现整个作品缺乏一种畅快的流动感,就像一串整齐但彼此不相连的珍珠。

结束课程后,小宇跑去另一个培训班,今天是他的英语演讲课。

出于好奇,我跟了过去。

班上的老师给了他们两个主题:“我最难忘的一次旅行”或“一个令我骄傲的成就”。

小宇有些迷茫,他选了后者,但写着写着停了下来,像是失去了继续的动力。

他的小日记里留下了这样的句子:“今天忘记怎么笑。”

书法作品中的"习作型人格":过度干预的影子小宇的经历不是个例。

许多孩子在成长过程中的每一步,都被家长精细地设计:从书法、古筝,到奥数、编程,各种培训填满了他们的时间表。

尽管这些努力让孩子获得各种技能,但也可能在不经意间,培养了一种“习作型人格”。

这就像书法课上,每个字都写得很规范,但整篇作品却缺乏统一的气韵。

这种现象不仅体现在书法上,也在日常的家庭教育中呈现。

很多家长用标准化的“成长路线图”来培育孩子,希望通过一个个量化的指标来衡量孩子的能力。

在这个过程中,家长经常忽视了让孩子自然成长的空间,过于执着于表面上的“完美”。

结果,孩子内心的感受、对事物的兴趣,以及探索未知的欲望可能被压抑。

借书法中的留白重塑教育的整体性在另一端的台湾,台北故宫博物院收藏的苏轼《寒食帖》则提供了一种不同的思维方式。

这幅作品的字形看似随意、涂改频繁,但却形成了一种生动的整体感。

上海某实验小学的书法课尝试引入这样的理念,他们使用了一种“呼吸书写法”。

这个方法鼓励孩子们在书写过程中,停下来闭目调息,通过身体的律动感受字与字之间的气息连接。

结果证明,这种方法能让孩子们在不集中于某个字的偏差时,反而能创造出一种和谐的整体感。

这个现象不仅存在于书法创作中,也在教育领域得到广泛印证。

比如,在芬兰,教育者设置“未完成课时”,让学生在看似自由的探索中,逐渐形成整体性的知识网络。

这种留白的智慧提醒我们,过于结构化的训练可能压缩了孩子自由探索的自然空间。

适当的空白,不仅不减少工作的质量,反而能增强创新与整体认识的能力。

从书法到教育:如何建立一种有机的成长方法深圳一家创新学校将书法课与园艺设计结合,让孩子建立跨学科的联系。

他们在观察植物生长和实际测量园林时,无形中感受到自然的节律和和谐。

在这样的过程中,孩子不仅学到书法的技法,还理解了章法的布局。

这就像是现代教育中常提到的“过程哲学”,强调成长并非简单的知识积累,而是一种持续互动、不断流动的过程。

教育的目的不在于产出完美的孤立成果,而是培育能够欣赏整体关系的视角。

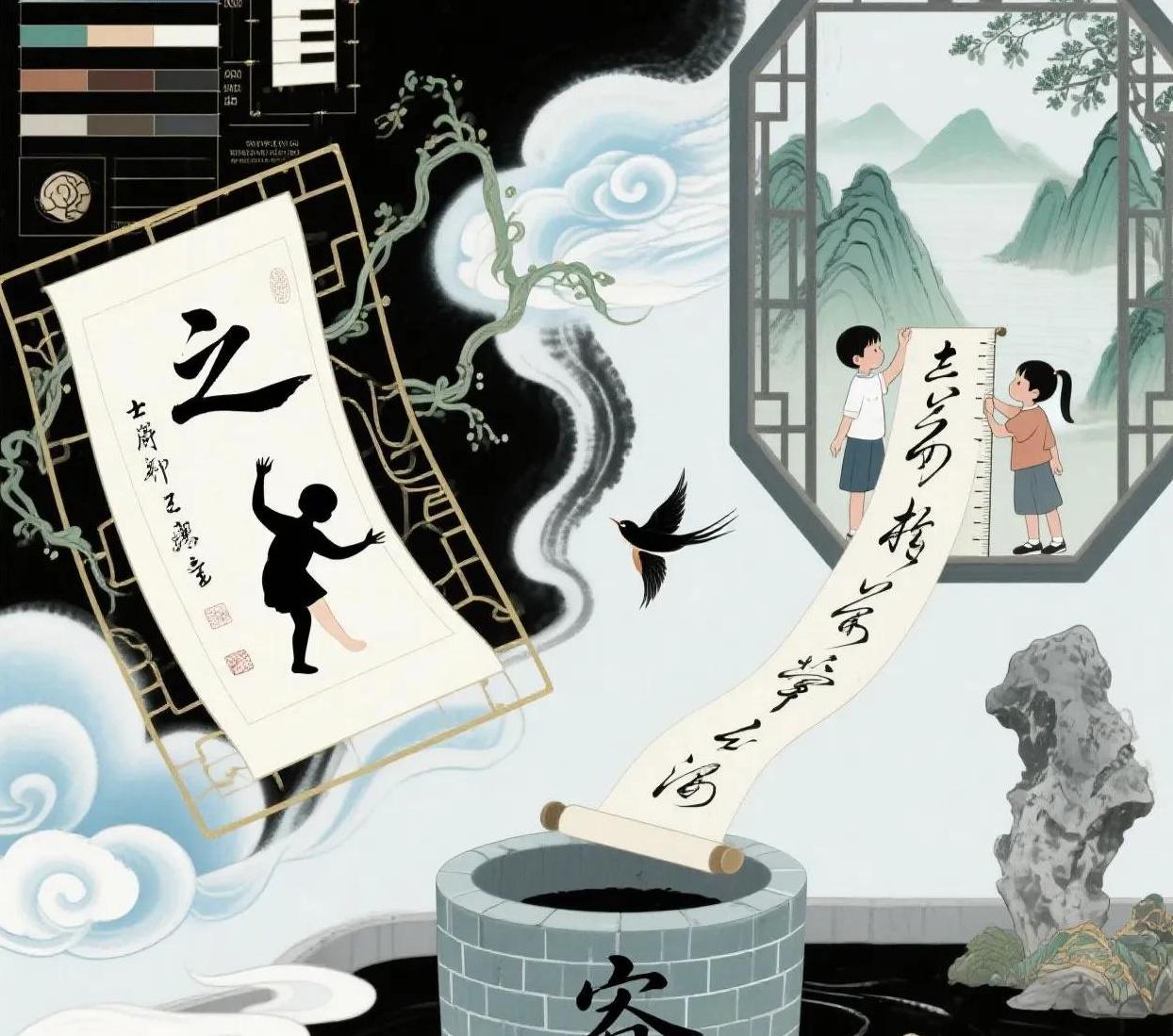

日本书法大师井上有一的“贫”字教学法同样深具启发。

孩子们在大纸上反复书写,直到笔墨把纸透写地背。

这样看似笨拙的过程让他们在肌肉的记忆中理解了书法艺术的深刻意义,超越了理性认知的表面。

孩子的成长,就像翻阅大地的每一卷书法长卷。

我们能否在这个过程中,给予他们足够的空间去探索和犯错,让他们找到自己的节奏和位置?

结尾:在这个高速运转、精细规划的现代社会,追求个体成就的声音盖过了一切。

就像那些经过岁月洗礼的敦煌写经,它们并不完美,却在其中孕育着跳跃不息的生命力。

我们是否能从中找到启发:教育不是为了打造孤立的完美个体,而是为孩子提供一个能够自我生长和展现的舞台。

这样,才不忘那份本属于我们的简单与自在,在纷繁的世界里活出自己的色彩。