声明:本篇文章的信息均来源于网络并结合作者个人见解整合而成,特此说明。文章重写如下:所有信息均基于网络资源与作者思考整理得出。在此提醒读者注意,以下内容非原创性陈述。文中资料搜集自互联网,并结合了作者的个人看法进行编写。望读者周知,本文内容融合了多方信息和个人理解。本文所述内容,乃是综合网络上的多种资料及个人见解而形成。请读者了解,文中的观点与信息均非作者独创。文章信息整合自网络,并结合了作者自身的思考。特此声明,文中内容含有对网络资料的引用及个人观点的发挥。

刘伯承与朱德:由敌对转为并肩,战场上曾交锋的他们终成战友在历史的长河中,刘伯承与朱德两位将领的传奇经历令人瞩目。令人意想不到的是,这两位后来的亲密战友,在早年间竟曾在战场上针锋相对。在那烽火连天的岁月里,两人分别代表不同的军事力量,为了各自的信仰和理想,在战场上展开了激烈的较量。刀光剑影中,他们各展所长,展现出了非凡的军事才能和勇气。然而,随着时间的推移,历史的洪流将两人推向了同一个方向。在共同的革命目标面前,他们放下了昔日的恩怨,携手并肩,共同为民族的解放和人民的幸福而奋斗。从曾经的对手到如今的战友,刘伯承与朱德的经历见证了革命战争的复杂多变,也展现了革命者宽广的胸怀和坚定的信念。他们以实际行动诠释了团结就是力量的真谛,成为了后人学习的楷模。

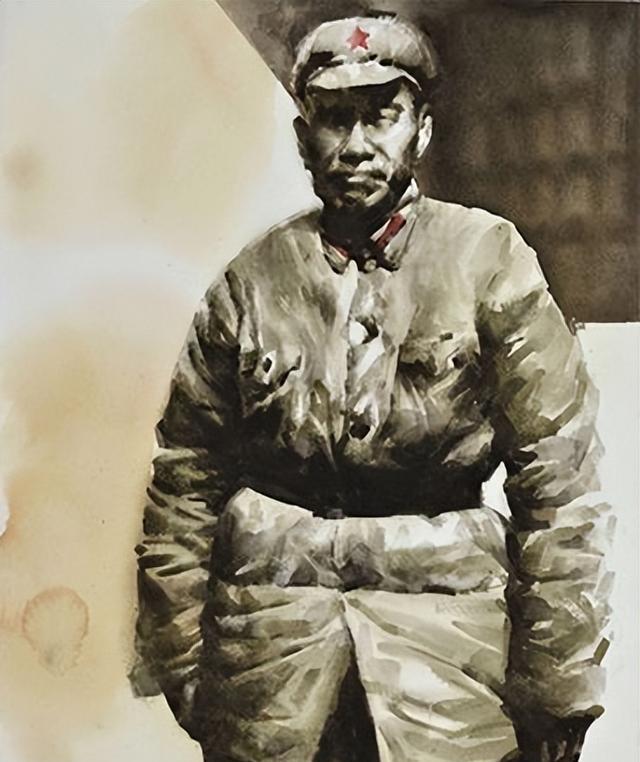

刘伯承位于指挥部内,手中把玩着棋子,眼神中流露出些许自信。

棋局刚刚落幕,他最终未能取胜,然而面上却浮现出了微笑。

他望向对面的朱德,缓缓抚弄着手中的棋子,道:“朱将军,这次是你胜一筹。”

然而往昔,是我让你“四处走动”的。”

此言一出,在场的军官纷纷露出了笑容。

朱德并未动怒,他轻轻摆了摆头,以微笑回应,向刘伯承投去一瞥。

两位大将历经数十载的友谊,胜负已不再是他们关注的重点,但这绝非轻率之言,其背后蕴含着一段过往。

探究朱德为何会“面临四处躲避的境地”朱德,作为一位杰出的军事领袖,其生涯中却曾有过一段不得不四处躲避的经历。这背后的原因,值得我们去深入了解。当时的社会环境错综复杂,各种政治力量交织在一起,形成了激烈的斗争局面。朱德因为坚持自己的信仰和立场,成为了一些敌对势力的眼中钉。他们为了打击朱德,采取了各种手段,包括军事围剿、政治迫害等。面对这样的困境,朱德并没有选择屈服。他坚信自己的信仰是正确的,为了坚持这一信仰,他不得不四处躲避敌人的追捕。在这个过程中,朱德展现出了卓越的军事才能和坚定的意志品质。他巧妙地利用地形和敌人的弱点,多次成功地摆脱了敌人的追击。同时,朱德也得到了广大人民群众的支持和帮助。他们为朱德提供了隐蔽的住所和必要的物资,帮助他度过了难关。这种深厚的军民鱼水情,也是朱德能够坚持斗争到底的重要原因之一。综上所述,朱德之所以会面临四处躲避的境地,是因为他坚持了自己的信仰和立场,并为此付出了巨大的努力。他的这段经历,不仅展现了他的英勇和坚韧,也为我们树立了一个光辉的榜样。

军阀纷争时期,昔日并肩的同乡变为战场上的敌对双方。

追溯这段历史,需回到民国初期。那时,社会正经历着诸多变革。故事的开端,便是在这样一个时代背景下缓缓拉开序幕。民国初建,万象更新,各种思想与观念开始交汇碰撞,为后来的诸多事件埋下了伏笔。那时的人们,怀揣着对未来的憧憬与期待,同时也面临着前所未有的挑战与机遇。正是在这样的社会氛围中,一段段往事逐渐浮现,成为了后人传颂或反思的素材。若要细细道来,这段历史中的每一个细节都充满了故事性。但简而言之,它便是从民国初年这一时间节点开始,逐步展开的一系列事件与变迁。这些事件不仅影响了当时的社会风貌,更在无形中塑造了后来的历史走向。因此,当我们回顾这段往事时,不妨从民国初年这一关键时期入手,去探寻那些隐藏在历史深处的真相与启示。

当时,北洋政权已形同虚设,全国各地被各路军阀分割控制,四川地区的局势尤为动荡。时而是这个军阀占据优势,时而又换那个军阀掌控局面,小规模的冲突与大战频繁交替发生。

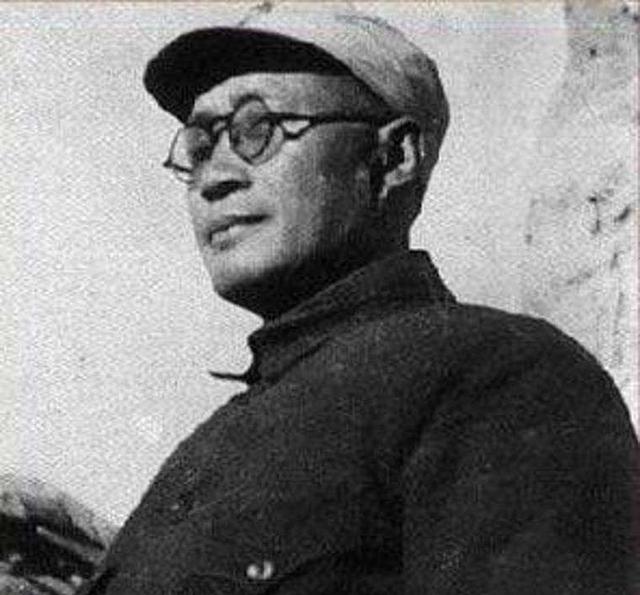

朱德与刘伯承,均出身四川,理论上可视为同乡,但在那个时代,四川与云南的军阀势力各自为政,他们效忠的对象,完全取决于个人的际遇与选择。

朱德曾服役于滇军部队,服从云南地方势力首领唐继尧的调遣,而刘伯承则在川军中任职,接受熊克武的领导。

两人在辛亥革命时期已有过接触,不过,他们真正的正面交锋发生在大约1920年的四川战场上。

熊克武以“四川事务应由四川人管理”为口号,意图驱逐入驻四川的外省军阀。对此,唐继尧坚决反对。随后,朱德接到命令,率领军队前去迎战。

支持熊克武的是刘伯承。

两位日后的军事领袖,在当时不得不分属不同阵营,于战场上正面交锋。

此次战役,朱德并未冤屈落败。

朱德对滇军纪律问题感到棘手朱德在面对滇军时,对于其纪律问题感到颇为头疼。这一问题不仅影响了军队的整体形象,也对作战效能产生了不利影响。滇军的纪律状况确实令人担忧,朱德深知这一点。他多次强调纪律的重要性,但实施起来却困难重重。士兵们的行为时常超出规定范围,使得管理变得尤为复杂。朱德深知,要解决滇军的纪律问题,并非一朝一夕之功。他需要从多个方面入手,加强教育、严格管理,并寻找合适的奖惩机制,以激励士兵们遵守纪律。尽管面临诸多挑战,但朱德并未放弃。他坚信,通过持续的努力和改进,滇军的纪律问题一定能够得到妥善解决。这样,军队才能更加团结、高效,为国家的安全和稳定贡献力量。

朱德率领滇军部队进入四川,人数众多,声势浩大。然而,面临的一个主要问题是部队纪律松散。

云南本地军队长期屯守于该地,形成了诸多不良习惯,对待民众态度恶劣,组织纪律性薄弱。在战场上,他们往往各自行动,缺乏统一的协同作战能力。

朱德是一位有能力的指挥官,但面对这样一支部队,即便他个人作战能力再强,也难以让部队发挥出应有的战斗力。

与刘伯承那边的情况截然不同。刘伯承所在之处,展现出的是另一番景象。

他来自四川军队,作战方式十分严谨。他麾下的士兵虽然并非顶尖精锐,但在纪律性方面,远胜于云南军队。

此外,刘伯承对四川地貌了如指掌,懂得依据地形进行防御部署,作战时策略更为清晰。

最终局势明显,朱德率领的滇军在战场上遭遇了刘伯承军队的猛烈攻击,不断后退。

朱德并非不愿奋力一搏,但麾下的士兵确实表现欠佳。

鉴于战局不利,他做出决定,撤退以避免进一步的损失扩大。

随后发生了刘伯承戏谑他“被追得到处躲藏”的情景。

然而,朱德并未将这次挫败放在心上,他更关注的是国家的长远前景。

战后反思与朱德的思想转折经历那场挫败的战斗后,朱德进入了深沉的思考。他开始审视过往的战略与决策,试图从失败中汲取教训。这场战斗不仅是一次军事上的挫败,更促使朱德在思想上发生了重大转变。在反思的过程中,朱德逐渐意识到,过去的某些战术和方法或许已不再适用于当前的形势。他开始思考如何调整战略,以适应不断变化的战场环境。朱德深知,作为领导者,他的决策将直接关系到部队的命运和战争的胜负。为了寻找新的出路,朱德开始广泛听取下属的意见和建议。他鼓励士兵们畅所欲言,共同商讨应对之策。在这一过程中,朱德展现出了卓越的领导才能和开放的心态,他愿意倾听不同的声音,并从中汲取智慧。通过深入的思考和广泛的交流,朱德逐渐形成了新的战略思路。他开始注重提升部队的战斗力,加强士兵的训练和纪律性。同时,他还致力于改善部队的装备和后勤补给,以确保部队在战场上能够保持持久的战斗力。朱德的思想转变不仅体现在军事战略上,更渗透到了他的领导风格中。他变得更加谦逊和包容,愿意与士兵们同甘共苦,共同面对困难和挑战。这种转变不仅赢得了士兵们的尊敬和信任,也极大地提升了部队的凝聚力和战斗力。经过这次战败后的深刻反思和思想转折,朱德带领部队逐渐走出了困境,迎来了新的胜利。他的经历和转变成为了后来者宝贵的经验和教训,激励着人们在面对困难和挫折时勇于反思、敢于改变。

战役结束后,朱德渐渐对军阀之间无休止的争斗产生了疲倦感。

他原本即为革命组织的一员,在辛亥革命期间参与了推翻满清王朝的斗争。然而时至今日,军阀们并未真正着眼于国家的福祉,反倒是一味地为各自的权益而持续纷争。

他陷入了沉思,中国究竟需求何种类型的军队?依赖这些临时拼凑的队伍,能否真正挽救国家的命运?

之后,他前往欧洲,对德国与苏联进行了探访,期间接触到了马克思主义思想,慢慢明确了自己的人生道路。

刘伯承在这个时期,思想上发生了深刻的变化。

两人最终踏上了相同的征途,决定致力于革命事业,并成为共产党员的一员。

在历史的进程中,曾经的敌对双方转变为共同奋斗的伙伴,这构成了历史最为引人入胜之处。昔日的战场上,他们曾是针锋相对的对手。然而,时过境迁,他们如今却成为了携手并肩的战友。这种转变,正是历史所展现的奇妙与魅力所在。

南昌起义,标志着真正协作的启动。这一事件,成为了合作的全新起点。起义的爆发,不仅彰显了决心,更开启了后续一系列行动的序幕。南昌起义后,各方力量开始更加紧密地携手并进,共同为着共同的目标而努力。不再是小打小闹,也不再是各自为政,南昌起义之后,真正的合作得以展开,各方力量汇聚一处,形成了强大的合力。这一变化,为后续的斗争和发展奠定了坚实的基础,也让人们看到了团结的力量和合作的重要性。可以说,南昌起义是合作之路上的一个重要里程碑,它让人们意识到了只有团结一心,才能战胜困难,取得胜利。从此,合作成为了主旋律,各方力量在共同的目标下,携手前行,共同书写着新的篇章。

1927年间,南昌发生了一场重大起义。在此关键时刻,朱德与刘伯承重逢,此次,两人携手并肩,共赴同一战线。

两位将领统率军队,配合无间,相互信赖,昔日的战场敌对已不复存在。他们指挥若定,行动一致,展现出高度的协同作战能力。在昔日的战场上,他们或许曾是针锋相对的对手,但如今,那些恩怨已随风而去,取而代之的是深厚的战友之情。他们深知,只有彼此信任,才能发挥出最大的战斗力。因此,在每一次战斗中,他们都全力以赴,相互支持,共同面对挑战。这种默契与信任,让他们的军队在战场上无往不胜,成为了一段佳话。

自南昌起义起始,他们历经井冈山会聚,继而投身抗日战争与解放战争的洪流,始终并肩作战,成为了中国革命历程中的关键引领者。

数十年之后,刘伯承在指挥中心与朱德闲聊时,提到昔日曾戏称朱德“四处奔波”,这番话仅作为战友间轻松逗趣的回忆。

众人皆知,那些年间的冲突,不过是历史进程中的一环,并未对他们的友情及共同追求造成阻碍。

这关乎的不是胜利或失败,而是历史发展的一种必然趋势。