6500万年前那颗改写地球命运的小行星,在墨西哥湾掀起的不是浪花,而是一场持续百万年的生态革命。当我们凝视霸王龙化石的森森利齿时,是否想过:若恐龙未曾谢幕,它们中会进化出怎样的智慧文明?

一、大脑容量不是唯一入场券

当古生物学家在加拿大发现伤齿龙化石时,这个体长2米的小家伙立即引发轰动——它的脑容量比霸王龙大6倍,前肢演化出可对握的三指结构。更惊人的是,在蒙大拿州的"恐龙坟场"里,古生物学家发现了不同年龄层的伤齿龙化石分层埋葬,暗示着可能存在原始社会结构。

但这远非全部答案。现代章鱼用仅有5亿神经元的大脑演绎出变色伪装、工具使用等复杂行为,证明智慧进化存在多条蹊径。恐龙的进化优势或许在于:直立行走解放前肢的时间比人类早1.6亿年,中生代稳定的气候给予更充裕的演化时间。

二、进化实验场的多重可能

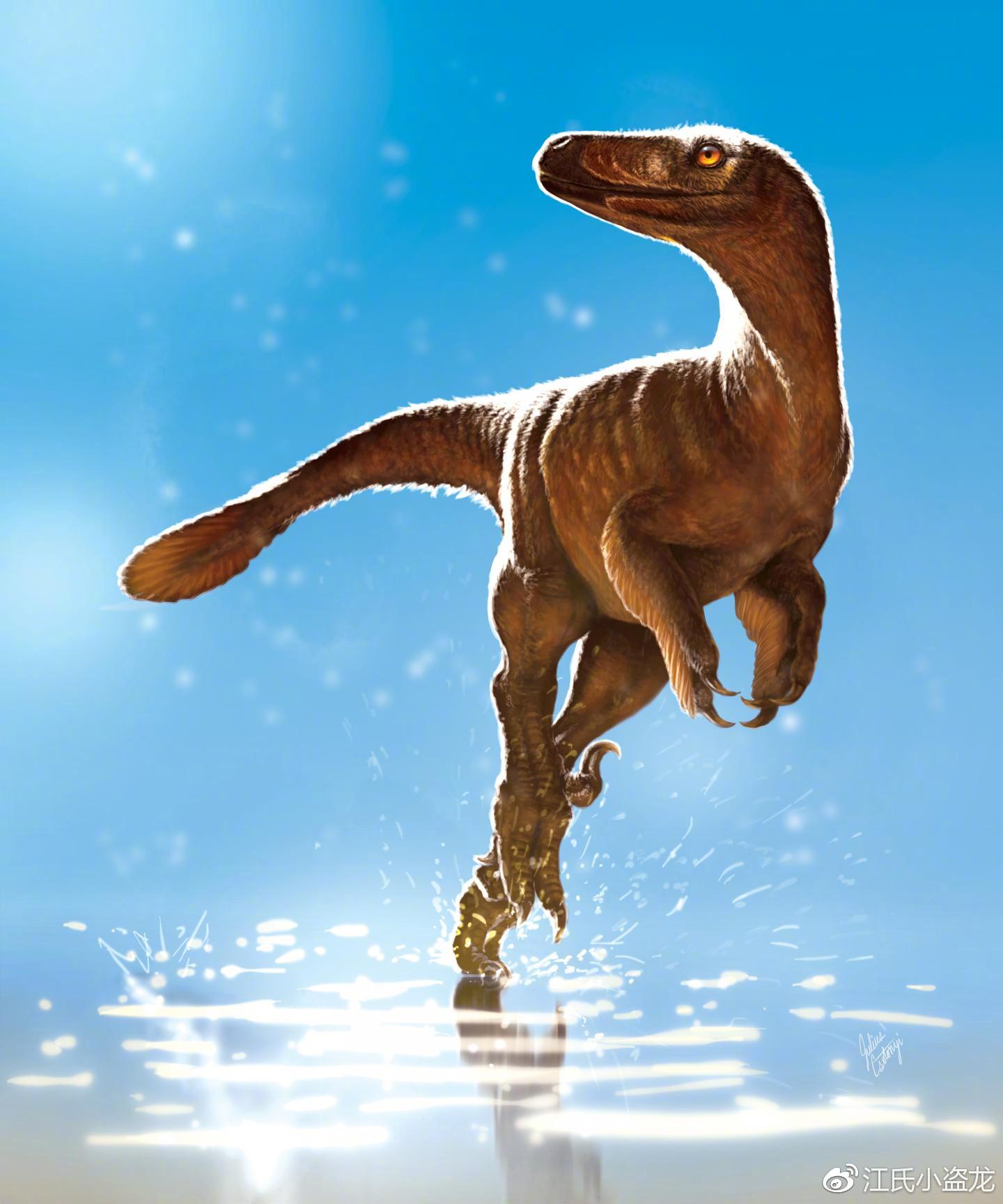

在《侏罗纪世界》系列电影中,虚构的"迅猛龙"展现惊人智慧。现实中,驰龙科成员的骨骼结构显示,它们可能具备40km/h的奔跑速度与团队协作能力。想象一下:具备立体视觉的双眼、可抓握的前肢加上群体智慧,这样的生物若持续进化6600万年...

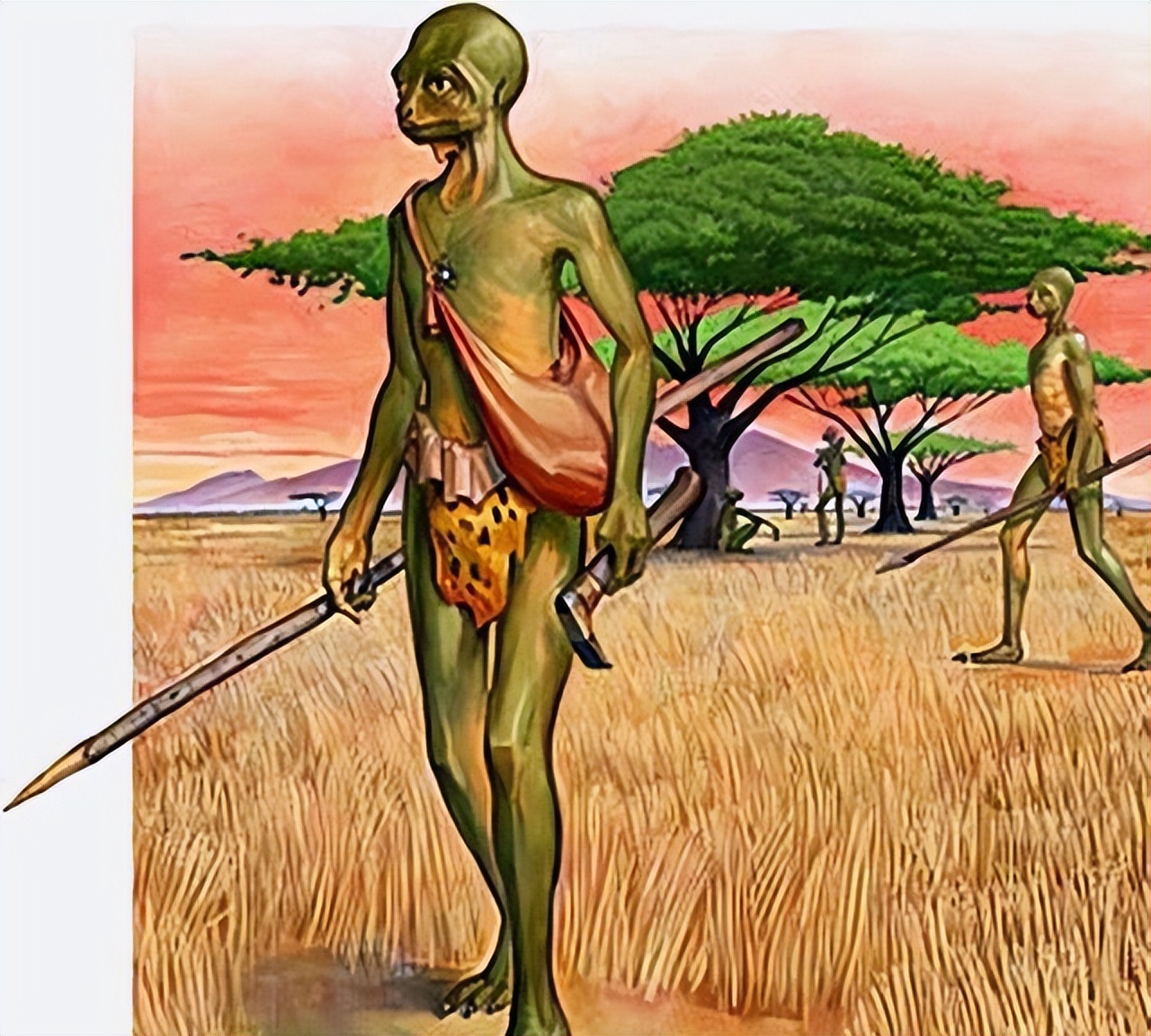

趋同进化法则告诉我们,不同物种在相似环境下会演化出相似特征。恐龙可能发展出"三指文明":中指负责精密操作,食指用于交流,拇指实现抓握。它们的"计算机"或许由角质喙敲击发声装置驱动,"建筑"可能采用轻质骨板与植物纤维的复合结构。

三、恐龙文明的另类图景

在加拿大皇家蒂勒尔博物馆,一具伤齿龙头骨CT扫描显示其视觉皮层异常发达。这暗示着恐龙文明可能建立在超强动态视力基础上,它们的艺术或是捕捉光影的瞬时变幻,音乐可能是次声波与地表震动的交响。

若"恐龙人"存在,其社会结构或许更接近蚂蚁的超级有机体。化石证据显示某些鸭嘴龙类能建造直径3米的巢穴群,这种集体协作能力若与智慧结合,可能催生出独特的"巢穴城市文明"。它们的量子计算机说不定就建在火山地热电站旁边——毕竟恐龙时代的大气含氧量高达35%。

站在博物馆的恐龙骨架前,我们既是地球的现任统治者,也是进化彩票的幸运儿。当科幻作家畅想恐龙文明时,或许真正该思考的是:人类文明是否正在重演中生代末期生态失衡的剧本?毕竟在进化长河中,没有永恒的霸主,只有永恒的适者生存。