一、调休的诞生:一场“时间挪用”的博弈中国的调休制度最早可追溯至2008年,国务院为促进旅游业与经济消费,通过调整周末与法定节假日形成“黄金周”。这一设计初衷虽好,却逐渐演变为“拆东墙补西墙”的代名词——例如2024年春节假期需补班2天,劳动节调休后连续工作6天等。民众戏称其为“假期刺客”:表面延长休假,实则透支精力。

调休争议的核心在于“时间所有权”的模糊性。网友曾调侃:“调休的本质是‘借你的周末,圆我的长假梦’。”数据显示,近70%的受访者认为调休打乱生活节奏,导致“假期后遗症”加重。这种矛盾在2024年达到顶峰,社交媒体上“拒绝调休”话题阅读量超10亿次,倒逼政策优化。

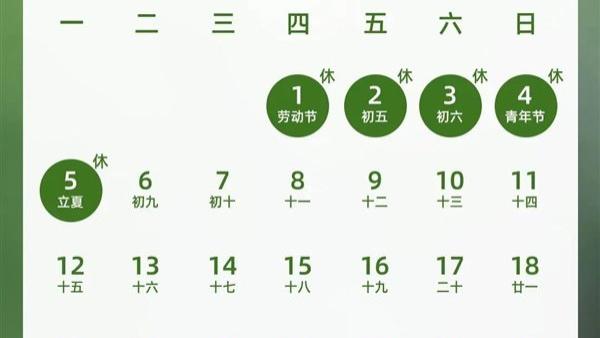

二、2025年清明假期:一场“不调休”的社会实验今年清明节假期(4月4日-6日)首次实现“周五至周日连休3天不调休”,被网友誉为“史上最人性化安排”48。这一调整背后是《全国年节及纪念日放假办法》的修订:2025年起法定节假日增加2天,春节、劳动节各延长1天,且调休原则优化为“非必要不挪用周末”。

政策一经公布,迅速引爆舆论。微博话题#清明不调休真香#阅读量破3亿,网友直呼:“打工人的春天来了!”“不用补班的假期才是真放假!”。更有段子手调侃:“原来不调休的假期,空气都是甜的!”

三、社会反响:从“吐槽”到“狂欢”的多维镜像

经济消费的“新引擎”

假期无需补班,民众出行意愿高涨。12306数据显示,清明假期火车票开售首日,热门线路车票秒光,短途游搜索量同比增150%。

餐饮、旅游、户外用品等行业迎来“报复性消费”,某电商平台野餐垫销量暴增200%,农家乐预订量达去年同期3倍。

文化传统的“回归潮”

无调休让祭扫安排更从容。多地推行“鲜花代纸钱”“云祭扫”,环保祭祀比例预计提升至60%。

家庭集体踏青成新风尚,网友晒出“三代同堂挖野菜”视频,称“终于有时间教孩子认识香椿和马兰头”。

打工人群的“情绪释放”

加班族关注“3倍工资”政策,有网友计算:“清明加班1天抵3天,这波不亏!”

宅家党则计划“补觉+追剧”,某视频平台提前上线“清明片单”,《春日治愈系》专题播放量破亿。

四、未来启示:假期改革的“人性化”样本清明“不调休”的成功试水,为后续假期安排提供了范本。劳动节5天调休、国庆中秋合并8天等政策,仍需平衡“长假需求”与“疲劳阈值”。专家建议:

弹性休假:推广“个人调休账户”,允许自主拼假;

错峰机制:鼓励企业分批次放假,缓解交通压力;

文化赋能:将传统节日与地方文旅深度融合,避免“假期空心化”。

结语从“调休困局”到“不调休狂欢”,2025年清明节不仅是一场假期的革新,更是一次对“时间正义”的集体追寻。当政策制定者放下“一刀切”思维,真正倾听民众的“呼吸声”,假期的意义方能回归本质——不是数字的堆砌,而是心灵的休憩。正如网友所言:“我们要的不是假期的长度,而是生活的温度。”