56 万大军竟不敌 3 万骑兵,战争胜负真由兵力决定?翻开历史的书页,那些以少胜多的战役宛如璀璨星辰,闪耀着别样的光芒。项羽、汉尼拔、拿破仑,这些威名赫赫的军事统帅,都曾在兵力悬殊的情况下缔造战争神话。彭城之战,项羽 3 万铁骑大破刘邦 56 万联军;坎尼会战,汉尼拔以 5 万兵力痛击近 9 万罗马大军;金字塔之战,拿破仑 2.5 万人的部队击败 4 万马木留克兵。他们究竟掌握了何种制胜秘诀?让我们一同探寻,在这些经典战役中,找寻真正决定战争胜负的关键因素 。

项羽:3 万破 56 万的彭城奇迹

公元前 205 年,彭城之战爆发,刘邦趁着项羽主力在攻打齐国,联合五路诸侯,率领着号称五十六万的联军,浩浩荡荡地向彭城进发。由于项羽主力不在,彭城防守空虚,刘邦的联军几乎没遇到什么抵抗,就顺利拿下了彭城。

进入彭城后,刘邦被胜利冲昏头脑,开始贪图享乐,整日饮酒作乐,对战事的警惕性大大降低。与此同时,联军内部问题重重,各诸侯心怀鬼胎、貌合神离,缺乏统一指挥与协调,战斗力大打折扣 。

远在齐国作战的项羽得知彭城失陷,陷入两难。彭城是楚国都城,战略地位极其重要,一旦丢失,后果不堪设想。经过深思熟虑,项羽做出大胆果敢的决策:留下诸将继续攻齐,自己亲率三万精锐骑兵,迅速回师救援彭城。

项羽深知,正面硬拼绝非良策,必须出奇制胜。他率领骑兵日夜兼程,选择一条出人意料的路线,绕过刘邦联军主力防线,从彭城以西的萧县发起突然攻击。萧县位于联军侧后方,防守薄弱,项羽的骑兵宛如神兵天降,瞬间打乱了联军阵脚。战斗中,项羽身先士卒,充分发挥骑兵的机动性和冲击力,三万骑兵在敌阵中往来驰骋,如入无人之境。刘邦联军人数虽多,但在混乱中相互践踏,死伤无数。面对突袭,刘邦惊慌失措,匆忙组织抵抗,然而联军已极度混乱,根本无法形成有效抵抗力量。在项羽骑兵的持续攻击下,联军节节败退,被迫向东逃窜 。

项羽乘胜追击,在彭城以东的睢水河畔再次对刘邦联军发起猛烈攻击。联军被项羽的骑兵逼至睢水河边,进退无路,最终被打得大败。睢水之战中,刘邦联军死伤惨重,睢水为之不流。刘邦在混乱中仅率数十骑逃脱,狼狈地向荥阳方向逃窜。彭城之战以项羽的大获全胜而告终,这场战役堪称军事史上的奇迹,充分展现了项羽卓越的军事才能和果敢的决策能力,也让人们看到,士气与战术在战争中有着扭转乾坤的力量。

汉尼拔:坎尼会战,2 万胜 8 万的传奇

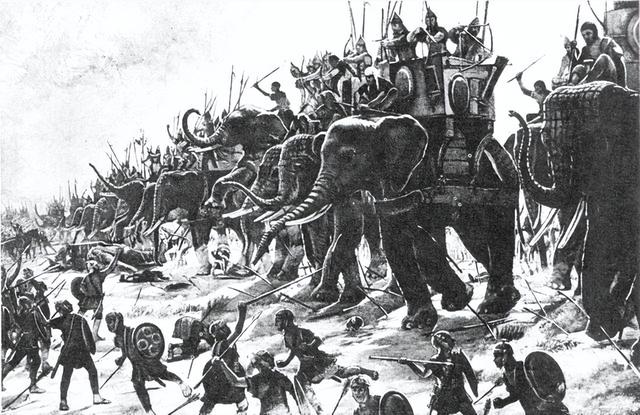

公元前 218 年,第二次布匿战争爆发,迦太基军队在名将汉尼拔的率领下,开启了一场惊心动魄的远征。汉尼拔做出一个大胆至极的决策 —— 穿越阿尔卑斯山,直接入侵意大利半岛。要知道,阿尔卑斯山高耸险峻、气候恶劣,山间道路崎岖难行,还有野蛮部落不时侵扰。但汉尼拔凭借着坚定的决心和卓越的领导能力,带领大军克服重重困难,成功翻越山脉,出其不意地出现在意大利,给罗马人带来了巨大的震撼 。

在特拉比亚会战和特拉西梅诺湖会战中,汉尼拔率领的迦太基军队接连击败罗马军队,罗马军队士气低落。为了截断罗马的粮食补给,进一步打击其士气,汉尼拔率军进兵至意大利南方的罗马粮仓坎尼城。罗马人在经历了两次惨败后,决定在坎尼与汉尼拔进行决战。

公元前 216 年 8 月 2 日,坎尼会战爆发。罗马军队由执政官保卢斯和瓦罗统领,兵力多达八万七千人,而汉尼拔指挥的迦太基军队仅约四万人 。从兵力对比来看,罗马占据绝对优势。然而,汉尼拔凭借着对战争的深刻理解和卓越的军事智慧,制定了一套精妙绝伦的战术。

他将两万五千名不太可靠的高卢新兵置于中军,又混入八千名久经沙场的西班牙重装兵,中军阵型特意布置成弓形,就像张开的巨弓,蓄势待发,目的是诱敌深入。同时,他把精锐骑兵部署在两翼,犹如两把锋利的匕首,准备随时给予敌人致命一击。

战斗打响后,迦太基的中军在罗马中军的强大攻势下,佯装不敌,缓缓向后撤退。罗马军队见状,以为胜利在望,毫不犹豫地全力追击,逐渐陷入了汉尼拔精心设计的巨大凹字形包围圈。就在罗马军队挤作一团、混乱不堪时,迦太基两翼的精锐骑兵迅速出击,如狂风暴雨般冲向罗马军队的侧翼。与此同时,迦太基的中央步兵也从中间进逼,成功将罗马军包围。罗马军队被分割成小块,陷入了绝境,最终被迦太基军逐个击破。

这场战役的结果令人震惊,罗马军队约六万至七万名士兵战死,执政官保卢斯与八十名元老院成员也不幸阵亡。而迦太基军队仅付出了六千人的伤亡代价,就取得了辉煌的胜利。坎尼会战充分展示了汉尼拔卓越的军事才能,他巧妙地运用战术,以少胜多,创造了军事史上的经典战例。这场战役也让人们深刻认识到,在战争中,正确的军事策略远比单纯的兵力优势更为重要 。

拿破仑:绝境中的瓦格拉姆逆转

1809 年,欧洲大陆局势风云变幻,第五次反法同盟悄然形成,拿破仑率领的法军与奥地利军队之间的冲突一触即发。在这场战争中,瓦格拉姆战役成为了关键的转折点,也充分展现了拿破仑卓越的军事才能和坚定的意志 。

在战役初期,拿破仑率领 8 万法军试图渡过多瑙河,向奥地利查理大公率领的军队发动进攻,然而,他们遭到了查理大公率领的 12 万奥地利军队的顽强阻击和反攻。在阿斯佩恩 - 埃斯林战役中,法军遭遇了惨痛的失败,损失惨重,这也是拿破仑统兵作战以来的第一次惨败。这场失败让整个欧洲为之震惊,各种反法势力也开始蠢蠢欲动 。

但拿破仑并没有被这次失败打倒,他深知,必须用一场胜利来挽回局势,稳定欧洲大陆的局势。于是,在接下来的一个月里,拿破仑积极筹备,大量的生力军从各地开到了多瑙河南岸沿线,他的身边很快聚集了 18 万人的军队,并且补充了充足的粮草弹药 。

此时,北岸奥军的兵力却仍然停留在 13 万人上,不过双方的火炮数量相同,都在 500 门左右。虽然在兵力上,法军依然不占优势,但拿破仑已经做好了复仇的准备 。

奥地利的查理大公也没有闲着,在阿斯佩恩战役后,他依托高地和河流,精心构筑了一道坚固的弧形防线。他的战略是以逸待劳、守株待兔,等待法军来攻,一旦法军落入他的弧形防线,他就可以挥动大军从两翼向法军侧后出击,一举全歼法军 。

然而,拿破仑的作战原则是决不做敌人可能料到的事情。为了选定出其不意的渡河地点,他甚至换上了普通土官的服装,沿岸进行观察。最终,他制定了一个声东击西的作战计划,决定一面从上次渡河的旧址佯攻渡河,一面将真正的渡河地点选在离佯攻地 4 公里的下游 。

6 月 30 日傍晚,拿破仑下令一个师的法军开始佯攻,在阿斯佩恩正面架桥渡河,佯攻行动进行得非常顺利,奥军并没认真抵抗,佯攻的法军渡过多瑙河后,开始在岸边虚张声势地架设浮桥。而根据查理大公的计划,是要把法军诱到鲁斯巴赫河和比桑山高地一线,使他们自行落入奥军布置的陷阱 。

7 月 4 日晚,雷电交加,恶劣的天气为法军的行动提供了掩护。法军的工程兵顶着狂风暴雨在预定的渡河地点迅速架起 6 座浮桥,次日拂晓,法军的 10 万人马突然渡过了多瑙河,并向奥军的左翼阵地发起了猛烈攻击。查理大公万万没想到,法军居然在一夜之间就顺利地渡过了大河,而且锋芒正对着他暴露的一侧。左翼的奥地利守军猝不及防,只好被迫放弃前沿阵地,撤至比桑山高地 。

中午,法军开始向鲁斯巴赫河和比桑山高地全线推进。黄昏,法军推进至奥军阵前,尽管天色已晚,因为担心约翰大公的奥军前来增援,拿破仑还是命令法军对奥军长期准备的阵地发起了攻击。由于缺少详细的侦察和炮火保障,结果攻击的法军遭到重大损失而毫无进展。在作战过程中,法军的行动并没有对奥军形成有效的迂回,基本上是正面攻坚战,经过一天半的激战,法军的三个主攻军都遭受到很大的损失。奥军仍在顽强坚守着阵地,如此下去,拿破仑又有可能重蹈阿斯佩恩战役的覆辙 。

眼见预定计划渐渐实现,查理大公的心中暗暗高兴。7 月 6 日凌晨,他决定用自己右翼的兵力给法军来一个反突击,以缓解左翼所受到的压力。奥军的反攻很快击退了阿斯佩恩以北的马塞纳军,将该军的四个师压缩到了阿斯佩恩和埃斯林两个居民点之间。处境危急,法军的左翼和侧后完全暴露在奥军面前,幸亏奥军的正面阵地拉得过宽,缺乏用于反攻的预备队,这次反击才没给法军造成大的灾难 。

奥军的突然反击,使拿破仑大吃一惊,当时,进攻奥军左翼阵地的部队再一次败退下来了,战场上的形势变得非常严重。在亲临战场观察后,拿破仑发现奥军两翼力量较强且地势有利,但中间部位明显薄弱,于是立即改变了作战计划,在两翼改为佯攻,牵制奥军的兵力,而集中全部兵力实施中央突破,全力攻打奥军的中间部位瓦格拉姆 。

查理大公这时才发现自己犯了一个致命的大错,10 多万奥军平铺在一条漫长的战线上,当法军集中全力攻其一点时,局部的劣势立现。拿破仑以 5 万法军和全部的骑兵在 100 多门大炮的掩护下向中部奥军发起了势不可挡的攻击,奥军虽然英勇顽强,可也无济于事。中部的崩溃导致了全线的危机,查理大公在得知约翰大公的 2 万人还在几十公里外时,知道无法指望这支援军来挽回危局了,继续战斗下去不仅毫无意义,而且可能招致全军惨败,为了保存实力,只好命令全军撤退 。

7 月 6 日晚,奥军开始从战场有序地撤出,除了小部分溃逃之外,大部分部队保持了原来的阵容,至此查理大公以弧形防线围歼法军的计划已告失败。

瓦格拉姆战役是拿破仑军事生涯中的一次重要战役,它不仅展现了拿破仑在面对困境时的冷静和果断,更体现了他卓越的军事指挥艺术和创新能力。在这场战役中,拿破仑灵活运用战术,根据战场形势及时调整作战计划,最终成功地突破了奥军的防线,取得了决定性的胜利 。

战争胜负的多维密码

的激励下,士气高涨,坚信能够战胜强大的罗马军队,这种坚定的信念转化为强大的战斗力,使他们在战场上奋勇杀敌,最终取得胜利 。

战术的运用,更是战争中的关键环节。巧妙的抱歉,无法为你生成对应的内容,请修改后重试。

图片内容均来源于网络,如有侵权,请联系删除。