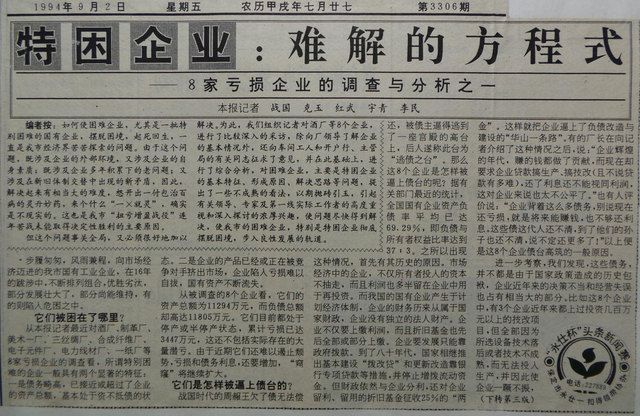

“八家亏损企业的调查与分析”第一篇,刊登在1994年9月2日的《保定市报》,内容如下:

特困企业:难解的方程式

——八家亏损企业的调查与分析之一

本报记者 战国 克玉 红武 宇青 李民

编者按:如何使困难企业,尤其是一批特别困难的国有企业,摆脱困境,起死回生,一直是我市经济界苦苦探索的问题。由于这个问题,既涉及企业的外部环境,又涉及企业的自身素质;既涉及企业多年积累下的老问题;又涉及在新旧体制交替中出现的新矛盾,因此,解决起来有相当大的难度,想开出一付包治百病的灵丹妙药,来个什么“一X就灵”,确实是不现实的。这也是我市“扭亏增盈战投”连年苦战未能取得决定性胜利的主要原因。

但这个问题事关全局,又必须很好地加以解决。为此,我们组织记者对酒厂等8个企业,进行了比较深入的采访,除向厂领导了解企业的基本情况外,还向车间工人和开户行、主管局的有关同志征求了意见,并在此基础上,进行了综合分析,对困难企业,主要是特困企业的基本特征、形成原因、解决思路等问题,提出了一些不成熟的看法,以期抛砖引玉,引起有关领导、专家及第一线实际工作者的高度重视和深入探讨的浓厚兴趣,使问题尽快得到解决,使我市的困难企业,特别是特困企业彻底摆脱困境,步入良性发展的轨道。

————————————————

步履匆匆,风雨兼程,向市场经济迈进的我市国有工业企业,在16年的跋涉中,不断排列组合,优胜劣汰,部分发展壮大了,部分尚能维持,有的则陷入危困之中。

它们被困在了哪里?

从本报记者最近对酒厂、制革厂、美术一厂、三丝绸厂、合成纤维厂、电子元件厂、电力线材厂、一纸厂等8家亏损企业的调查看,所谓特别困难的企业一般具有两个显著的特征:一是债务畸高,已接近或超过了企业的资产总额,基本处于资不抵债的状态。二是企业的产品已经或正在被竞争对手挤出市场,企业陷入亏损难以自拔,国有资产不断流失。

从被调查的8个企业看,它们的资产总额为11294万元,而负债总额却高达11805万元。它们目前都处于停产或半停产状态,累计亏损已达3447万元,这还不包括实际存在的大量潜亏。由于近期它们还难以遏止颓势,亏损和债务利息,还要增加,“窟窿”将继续扩大。

它们是怎样被逼上债台的?

战国时代的周赧王欠了债无法偿还,被债主逼得逃到了一座宫殿的高台上,后人遂称此台为“逃债之台”。那么这8个企业是怎样被逼上债台的呢?据有关部门最近的统计,全国国有企业资产负债率平均已达69.29%,即负债与所有者权益比率达到37∶3。之所以出现这种情况,首先有其历史的原因。市场经济中的企业,不仅所有者投入的资本不抽走,而且利润也多半留在企业中用于再投资。而我国的国有企业产生于计划经济体制,企业的财务历来从属于国家财政,企业没有独立的法人财产。企业不仅要上缴利润,而且折旧基金也先后全部或部分上缴。企业要发展只能靠政府拨款。到了八十年代,国家相继推出基本建设“拨改贷”和更新改造靠银行专项贷款等措施,并停止增拨流动资金。但财政依然与企业分利,还对企业留利、留用的折旧基金征收25%的“两金”。这样就把企业逼上了负债改造与建设的“华山一条路”。有的厂长在向记者介绍了这种情况之后,说“企业辉煌的年代,赚的钱都做了贡献,而现在却要求企业贷款搞生产、搞技改(且不说贷款有多难),还了利息还不能视同利润,这对企业来说也太不公平了。”也有人评价说“企业背着这么多债务,别说现在还亏损,就是将来能赚钱,也不够还利息。这些债这代人还不清,到了他们的孙子也还不清,说不定还更多了!”以上便是这8个企业债台高筑的一般原因。

进一步考察,我们发现,这些债务,并不都是由于国家政策造成的历史包袱,企业近年来的决策不当和经营失误也占有相当大的部分。比如这8个企业中,有3个企业近年来都上过投资几百万元以上的技改项目,但全部因为所选设备技术落后或者技术不成熟,而无法投入生产,并因此使企业一蹶不振,陷入绝境。仅这几个项目造成的无力偿还的债款就达3438万元,接近8个企业总债务的1/3,占这3个企业总债务的58%。保定电子元件厂1992年4月,从英国STT 公司引进一条H型高效节能灯生产线,由于选型决策失误,设备本身存在先天不足,一直无法完成调试。英国STT公司破产后,该生产线只好封存。到1993年底,该项目总支出已高达2118万元,占该厂债务总额的72%。由于经营失误而背上债务包袱的也不少见。银行在资金极为紧张的情况下,为某企业解决了一部分启动资金,但由于该企业选择进原料的渠道不当,这笔资金刚一投入使用,即被别人扣押占用。以上便是这类企业债务大大高于其他企业的具体原因。

它们何以在竞争中退缩?

一个企业有贷款并不可怕,可怕的是丧失了应有的偿债能力,从而使债务呈现难以逆转的膨胀之势。从我们调查的这8个企业看,其绝大多数已处在这种恶性循环之中。这些企业的主导产品如酒类、电力线材、蜡制品、毛巾、消磁线圈、皮革、氯纶等,基本上都被竞争对手挤得喘不过气来。为防止产品积压,企业只好停产或半停产。

那么是什么原因使它们在市场竞争中步步退缩呢?

一是负重“赛跑”。从调查看,这些企业的竞争对手,主要是乡镇企业和私营企业。国有企业与乡镇企业、私营企业相比,负担要重得多。首先,国有企业存在相当数量的冗员,而乡镇企业、私营企业却不养闲人。其次,国有企业要担负离退休职工的养老费用,每月要按职工工资总额的18%,缴纳养老保险金,而乡镇企业、私营企业目前参加职工养老金社会统筹的还极少。再次,在住房、医疗、托幼、福利、劳保等诸方面,国有企业与乡镇企业、私营企业相比,负担也明显沉重。

二是产品的科技含量低,未能发挥自己的优势。我们说国有企业负担重,只是强调了它的劣势的一面,其实它还有自己的优势一面,那就是注重产品的科技含量,使产品保持了较高的档次。不少国有企业,就是凭借这一点,在市场竞争中取得了支配地位。而我们调查的这些企业,绝大多数对科技兴厂重视不够,产品的科技含量普遍偏低。比如美术一厂的蜡制品,工艺简单,更适于个体或乡镇企业生产。负担较重、管理费用较高的国有企业停留在这个层次上,自然处于劣势。再如酒厂,90%多的产品是每瓶2元以下的低档勾兑酒,在原材料涨价,小酒厂精于勾兑,薄利多销的情况下,该厂便只能赔本经营以保住市场。其它产品如毛巾、皮革、电力线材等,也都存在这一问题。

三是产品成本偏高,无力进行价格竞争。造成这种状况的重要原因是企业缺乏科学的严格的管理。一是物资管理上不够严格。某企业在去年审计时,帐面原材料为10.1万元,而实有原材料仅为0.23万元,浪费惊人。再就是成本管理不得力。某厂的基酒出酒率正常水平应在33-35%,而该厂只达20%左右。某厂生产中的原材料消耗正常水平为10%,而实际却达到20%,超出一倍。在财务管理上也比较混乱。有的企业产品赊销后长期不走财务帐,等到对帐时竟有近10万元的产品对不出来。另外。在劳动管理上也存在纪律松驰的现象,记者在调查时,就目睹了上班织毛衣、打扑克的现象。

面对特困企业这一难解的方程式。我们应该采取怎样的对策?请看系列报道第二篇《痛苦抉择:脱胎换骨求新生》。

这篇稿件在一版头条刊登时,挂上栏头参加了“永仕杯”头条新闻赛,最终获得一等奖。

(除稿件、奖状,其余照片来自网络。)