谈及苏联领导人,列宁往往是人们首先想到的名字。而在列宁之后,斯大林自然而然地成为了接续的焦点。这两位领袖,在苏联历史上留下了深刻的印记。

然而,斯大林的形象相较于列宁更为复杂多变,有人赞誉他为伟大领袖,亦有人指责其为“屠夫”或“独裁者”。甚至,在毛主席首次访问苏联期间,两人之间也曾出现过不和的插曲。

1953年3月5日夜晚,莫斯科传来震惊全球的消息:斯大林逝世。这一突发变故迅速引发了国际社会的广泛关注与深切哀悼,全球舆论为之震动。

得知消息,毛主席迅速整装,亲赴苏联大使馆表达哀悼,同时指令周总理率中国代表团奔赴莫斯科,参与斯大林的缅怀仪式。此举彰显了毛主席博大的胸怀与气度。

长久以来,关于斯大林逝世的真相始终是民众热议的话题,部分历史爱好者私下传言:“他临终前曾有短暂清醒,左手轻指墙壁,面带微笑。”这些说法为斯大林的离世增添了几分神秘色彩。

尽管苏联官方对斯大林的死因保持沉默,众多历史研究者却推测,他的逝世并非自然疾病所致,而是背后隐藏着阴谋与陷害,这一观点在爱好者间广泛流传。

【四面树敌的“慈父”】

在苏联,众多老红军常满怀深情地将斯大林比作“慈父”。然而,当你深入探究他一生的行为与决策,可能会发现,这位领袖的仁慈形象或许并不如想象中那般鲜明。

斯大林执政时期,备受指责的莫过于上世纪三十年代的“大清洗”。1923年,列宁逝世,他生前指定托洛茨基为继承人,并委以季诺维耶夫、加米涅夫及斯大林重任,作为辅助托洛茨基的核心成员。

列宁采取特定行动,源于他早已洞察到斯大林的野心勃勃,相比之下,托洛茨基则矢志不渝地坚守着自己的革命信念与理想。

列宁原意利用季诺维耶夫与加米涅夫平衡斯大林势力,未料斯大林凭借其卓越的政治手腕,联合此二人将托洛茨基边缘化,最终致使托洛茨基遭到流放与驱逐。

在清除托洛茨基的障碍后,斯大林进而将注意力转向了季诺维耶夫与加米涅夫,通过一系列举措,他稳步攀升,最终坐上了苏联最高领导人的宝座。

据此可见,斯大林晋升至苏共总书记的过程充满争议,他凭借对竞争对手的排挤与击败,才得以占据这一高位,这一过程并不光鲜。

斯大林执政时期,强化个人崇拜,采取强硬措施清除反对者,并推行集体农庄制度。然而,计划经济模式迅速暴露缺陷,特别是在“一五计划”执行后,苏联轻重工业失衡加剧,导致民众生活困苦。

1933年,苏联遭遇了前所未有的大规模饥荒,民众对斯大林领导的苏共政权表达了强烈不满。此前在政治较量中失利的托洛茨基再度活跃,这一局势令斯大林深感危机四伏。

1934年12月初期,斯大林指控托洛茨基及其追随者为“基洛夫遇刺事件”的幕后黑手(事实为斯大林暗中指示特工所为),以此为契机,他发起了一场针对“托派”成员的大规模抓捕行动,这场运动后来被广泛称为“大清洗”。

随后,“大清洗”风暴由政坛扩散至军界、文化界等多个领域,任何与斯大林意见不合的声音,迅速被标签为“托洛茨基分子”,面临他们的将是无尽的苦难与迫害。

在持续四年的“大清洗”期间,斯大林下令处决了60万人,另有140万人被判刑。1966名党代表里,超过半数即1108人遭遇处决。苏共“十五大”政治局成员中,除斯大林外六人皆遭枪毙。红军五位元帅,三人处决,一人监禁后亡,仅剩一人幸免。

普遍认知中,苏联在苏芬战争与苏德战争中虽获胜利,然苏军表现欠佳,此状况与斯大林重用缺乏能力的亲信密切相关,对战争进程产生了不小的影响。

毕竟,众多历经无数战役、拥有深厚作战智慧的将领多已遭到不幸,而存活下来的,往往是那些擅长阿谀奉承、缺乏实战能力之辈。

由此可见,尽管斯大林坐上了苏联最高领导人的宝座,其统治却建立在无数牺牲之上。他既未能解决民众迫切的经济难题,又在党内高层营造恐怖气氛,结果上下皆对其心生不满。

若非纳粹德国入侵成为外部威胁,转移了国内的种种纷争,斯大林的政权可能早已面临崩溃的边缘,其统治根基或许早已摇摇欲坠,难以为继。

在处理与邻国的外交上,斯大林亦显失当。1939年,他与纳粹德国联手,将波兰分割,随后对波兰民众实施残酷镇压,下令屠杀了超过22000名波兰军民,这一历史事件被铭记为“卡廷大屠杀”。

时至今日,波兰民众心中的愤懑仍未消散,诸如“卡廷事件”般的悲剧,在捷克、芬兰及波罗的海三国历史上亦屡见不鲜。俄乌冲突升级后,这些国家全力支援乌克兰,对俄罗斯的态度犹如面对宿敌般坚决。

1938年,苏联领导人斯大林颁布命令,对蒙古女王吉尼皮尔及其两万余名皇室亲属执行了严厉制裁。在后续的雅尔塔会议中,斯大林未与中国协商,单方面施压,促使外蒙古宣布独立。

众多中国人或许对二战尾声时苏联击败日本关东军心存感激,然而,斯大林的真实意图在于攫取日本在东北的利益,特别是其觊觎已久的旅顺港,这一港口长期令苏联心生向往。

随着日本投降,苏联红军随即在远东地区驱逐华人,部分华人惨遭杀害。知晓这些史实后,各位对斯大林“慈父”的形象还能持保留意见吗?斯大林生涯因政治斗争而崛起,也注定会被其所累。他未能安享晚年,这或许正是历史的必然。

【死亡之谜】

苏联官方宣称,斯大林的逝世原因为“急性脑血管意外”。他的生活习惯欠佳,酗酒、晚睡、吸烟,这些现代年轻人常见的不良习性,在他身上同样存在。

斯大林对酒的喜爱尤为突出,与众多苏联人的习惯相仿。据赫鲁晓夫回忆录记载,斯大林在高加索休假时,曾将匈牙利共产党总书记拉科西劝饮至酩酊大醉,展现了其对饮酒的深厚兴趣。

抵达疗养院后,他仍未改掉酗酒的习惯,这一行为透露出斯大林可能并未给予自己身体健康足够的重视与呵护。

斯大林习惯于夜间工作,偏好在夜晚审阅文件,作息常是晨起变午醒。尤其在苏德战争时,他的生活规律大受影响,往往刚准备就寝,秘书就紧急呈上来自前线的加急电报。

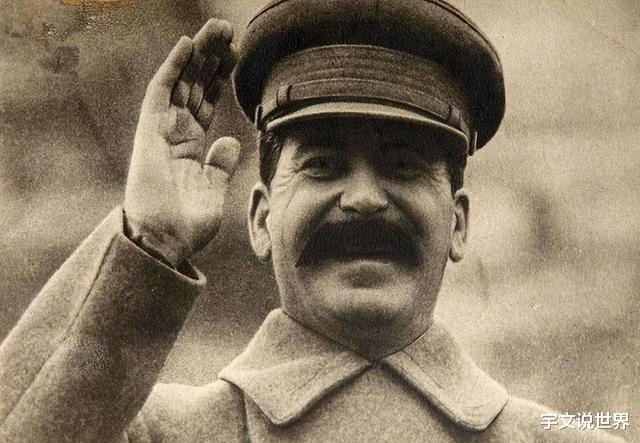

相较于其他习惯,抽烟对斯大林身体的损害或许是最轻的。他常常不离手的烟斗,已成为了他独特的标志,让人一眼就能认出这位领袖的独特风采。

老年时,这些不良习性均可能成为心脑血管疾病的诱因。就此而言,官方对斯大林逝世原因的解释合乎逻辑。然而,逝世当天伴随的诸多不解之谜,至今仍让人费解。

1953年3月5日,斯大林逝世。此前,他因健康状况欠佳,已接受为期一周的医疗护理。这段期间,尽管接受了治疗,但他的身体状况并未得到显著改善,最终不幸离世。

2月28日,斯大林的身体状况似乎有所改善,于是赫鲁晓夫、贝利亚等一众苏共高层前来探望。鉴于久未与这些“衷心”的老部下面叙,斯大林便提议与他们共饮几杯,以示亲切。

直至次日凌晨3时许,聚会的人群才逐渐散去,斯大林仍觉未尽兴,缓缓返回别墅。警卫员欲为其掖好被角时,却意外听见他口中喃喃自语,似乎仍在回味着夜晚的欢聚时光。

常伴斯大林左右的警卫员,凭借多年职责练就的直觉,敏锐察觉到领袖今日状态不同往常,透露出些许异样。

他尝试联络贝利亚,因贝利亚主管内务。斯大林的医疗团队由私人医生组成,为保领袖安全,医生定期轮换,且每次轮换均由贝利亚亲自部署,以确保无虞。

然而,那晚贝利亚醉醺醺地返回,此刻寻他无果。直至次日清晨,警卫员终于与贝利亚取得联系。随后,带着一身酒味,贝利亚才姗姗来迟,抵达斯大林的别墅。

贝利亚蹑手蹑脚步入斯大林房间后,轻轻将警卫员带出门外,严厉责备道:“你怎么如此糊涂!跟在领袖身边多时,竟还不了解他的作息?切莫惊扰了他的休憩时光!”

贝利亚的一番严厉责备,实质上为斯大林的生命画上了句号。数小时之后,当人们再次踏入那间屋子,只见斯大林的双眸已失去焦距,心脏也悄然停止了它的跃动。

医护人员迅速在房间内布置好医疗设备,随即熟练地对斯大林实施心肺复苏。历经六十余小时的紧急救治,斯大林的心脏终于重新起搏,但心率却显得极为不稳定。

斯大林慢慢睁开眼帘,凝视着天花板,随后左手缓缓升起,食指微微颤抖,指向墙壁,仿佛在示意着什么,一切动作都透露出一种沉稳而又略显虚弱的气息。

一名护士轻声贴近斯大林耳畔询问:“领袖,您是否还有遗言?”然而,她未捕捉到丝毫声响,只见斯大林的左手缓缓垂落,一切归于沉静。

经过医护团队连续十多个小时的奋力抢救,斯大林的状况仍未见好转,最终未能恢复意识。夜幕降临,苏联各大新闻机构相继向全国通报了这一令人悲痛的消息。

斯大林的逝世出乎意料,这一变故不仅令国内广大民众措手不及,就连那些视他为对手的敌人也深感震惊,未曾预料到这一转折的发生。

美国中情局迅速联络其在苏联的潜伏特工,核实情况:“是否擅自采取了暗杀行动,而未事先向总部汇报?”所有身处苏联的情报工作者均反馈,对此行动一无所知。

【到底谁是凶手?】

斯大林逝世后,苏联内部涌现出质疑之声。其长子瓦西里在当日痛饮至醉,随后在众人前借酒劲不断重复:“父亲遭人暗害!父亲遭人暗害!”此言一出,更添事件扑朔迷离之感。

瓦西里对“他们”的身份含糊其辞,这样的模糊处理可能正是出于自我保护的考量,他并未明确透露“他们”究竟是指何人。

苏联高层关注到瓦西里酒后的透露,随即指令法医检验斯大林遗体。经解剖与组织检测,发现其胃部存有毒药残留,且内壁散布着不规则红斑。依据这些检测结果,斯大林因中毒去世的结论已大致明确。

谁是凶手的嫌疑最大?贝利亚无疑首在前列,因他主导了警卫员对医生的呼叫安排,这一决策间接致使斯大林丧失了最佳救治时机。

韦斯特兰娜,斯大林之女,忆述道:贝利亚在得知斯大林逝世的消息后,私下里露出了微妙的笑容,并叮嘱我保密。然而,不久之后,他们却迅速向全国宣布了这一不幸。紧接着,贝利亚便遭到了苏共的处决。

1976年,市面上悄然流行起一本题为《揭秘斯大林逝世真相》的著作,其内容指出,斯大林的逝世与贝利亚有关,据称贝利亚贿赂了斯大林的一名女护士,通过她给斯大林注射了致命毒剂。

1988年,世人得以阅读贝利亚的日记,其中揭露了一个惊人秘密:他自称是那场谋杀的幕后策划者。在谋杀发生的前一晚聚会上,贝利亚趁众人未留意,悄悄在斯大林的酒杯中加入了两粒速溶毒药。

然而,众人对此仍持怀疑态度。试想,若贝利亚真是元凶,怎会愚蠢到在日记中详述行动计划?况且,日记内容实属蹊跷,斯大林历经数次暗杀均安然无恙,足见其警觉非凡。

斯大林晚年常令警卫员先尝食物,以此防范风险。贝利亚欲在众人注视下向斯大林酒杯投毒,其难度之大,可想而知。在严密的监视下,任何细微动作都逃不过众人之眼。

在斯大林遗体解剖分析过程中,出现了一个令人费解的情况:虽然共有19人参与了检测,但检测报告上仅有11人签字确认。关于其余8人拒绝签字的具体原因,官方一直保持沉默,未给出任何说明。

综上,贝利亚的角色更接近于牺牲品,他的逝去是为了掩盖幕后真凶。探究事件真相时,关键在于审视谁从中获益。遵循此思路,怀疑的对象或许自然而然转向了赫鲁晓夫。

从意图角度审视,赫鲁晓夫虽非斯大林钦定的继任者,但凭借其当时的巨大影响力,完全具备与马林科夫、莫洛托夫及贝利亚这“三巨头”临时组合相抗衡,角逐国家最高领导职位的实力。

赫鲁晓夫继任苏联总书记后的行动,暗示他可能与斯大林之死有关。他迅速发起“去斯大林化”运动,频繁在公众面前贬低斯大林,此举不仅抹去了斯大林的影响,也悄然树立起了自己的权威与崇拜。

这仅是我的个人推测,在悠久的历史进程中,像斯大林这样的杰出人物,也只是浩渺星河中的微小存在。他确切的离世原因,或许终将隐匿于岁月的尘埃之下,成为永远的历史之谜。

【结语】

尽管斯大林常被描绘为热衷权力与政治斗争的领导者,但他的贡献于反法西斯战争中不容忽视。他指挥苏军参与了库尔斯克、斯大林格勒及柏林等重大战役,几乎赢下了二战中所有艰难战斗。

斯大林在红色革命进程中留下了深刻印记,尤其对中国意义重大。新中国“一五计划”中的多项援助得益于他的推动。尽管其动机复杂,但与赫鲁晓夫、勃列日涅夫时期相比,斯大林时代的中苏关系仍保持了相对稳定的态势。